ビカクシダ・ウィリンキーを胞子から育ててみました

峰亜由美

このライターの記事一覧

ビカクシダというシダ植物をご存知でしょうか?コウモリの羽根のような個性的な形をしている事から、別名コウモリランとも呼ばれています。

LOVEGREEN編集部に大きなビカクシダのウィリンキーが仲間入りし、一枝折れてしまった葉の裏に沢山の胞子のうがついていたので、今回は5つの育て方で胞子培養してみる事にしました。どの育て方で胞子が上手く発芽するのか?一緒に観察してみましょう。ビカクシダ胞子培養の世界へ。

目次

- ビカクシダ・ウィリンキーってどんな植物?

- ビカクシダ・ウィリンキーを胞子培養する前に準備する事 1

- ビカクシダ・ウィリンキーを胞子培養する前に準備する事 2

- ビカクシダ・ウィリンキーの芽が出て来ました!

ビカクシダ・ウィリンキーってどんな植物

ビカクシダは樹木に着生して自生しているシダの仲間です。ビカクシダは個性的な生育をする植物で、役割の違う2種類の葉を持っているのが特徴です。

一つは、株元に張り付くように生えている「外套葉(がいとうよう)」という貯水の役割をする丸みを帯びた葉で、もう一つは、長細く葉の先が鹿の角の様に分かれた様な形をしている「胞子葉(ほうしよう)」という葉です。

胞子葉は、大きく生長すると葉の先の裏側に沢山の胞子嚢(ほうしのう)をつけます。この胞子嚢がはじけて中にある胞子が飛ばされて、樹木などに付着して発芽します。

ビカクシダは、色々な種類と原産国がありますが、今回育てるビカクシダ・ウィリンキーは、赤道直下の熱帯地方に多く分布しているビカクシダです。

ビカクシダ・ウィリンキーは、ビカクシダの中でも大型の種類で、水を溜める外套葉と胞子をつける胞子葉が上下に伸び、胞子葉は長く垂れ下がり優雅な姿をしています。

乾季と雨季がはっきりとした地域が原産の為、4~10月の乾季の間に外套葉を生長させ、雨季の11~3月までは生長期で胞子葉を大きく生長させる特徴があります。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子培養をする前にする準備 1

準備するもの

- バーミキュライト

- ピートモス(今回はピートモスを固めた小さな鉢を使用します。)

- 水苔

- ジフィーセブン(ピートモス、やし繊維、肥料が混ざっている種まき用の土)

- 素焼きの置き物(素焼きのヤギ)

- タッパー

- 筆

胞子培養に挑戦してみたいと思います。この写真の様に葉の裏についている茶色の部分が胞子です。葉の先の部分にビロードのようなフワフワとした様子で着いています。

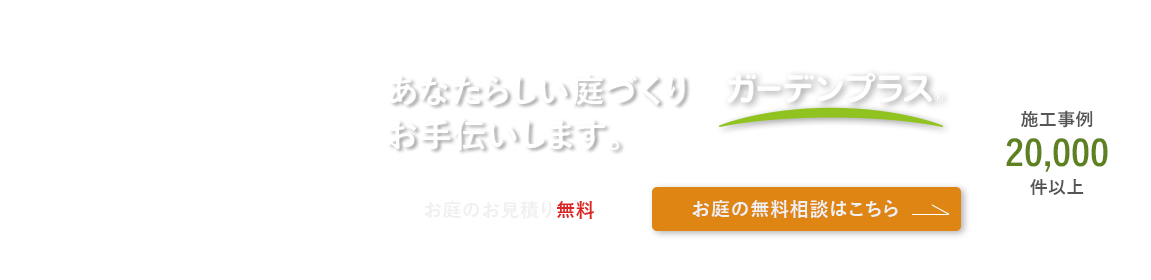

ビカクシダの胞子ってこんな形

顕微鏡でのぞき込むとクルっと先が丸まった胞子のうが葉の裏を覆っています。この胞子のうの中に胞子が隠れています。

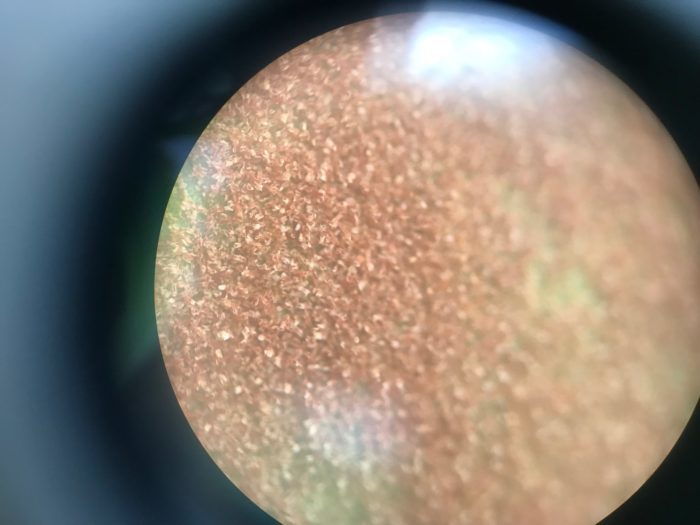

胞子を集めてみよう

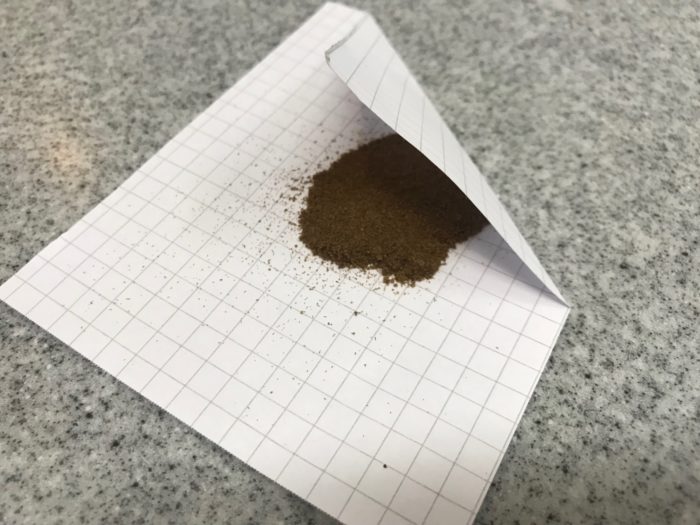

ビカクシダ・ウィリンキーの葉の裏についている胞子のうをスプーンを使って集めてみました。

集めた胞子のうは小さな器に入れます。

収穫したら、一週間ほど乾燥させます。この茶色く見えるものは胞子のうという小さな種の周りを包んでいる皮です。乾燥させる事によって付着している小さな胞子が剥がれ落ちます。

乾燥させる為、紙などに包んで10日程、保存しましょう。

乾燥させた胞子のうからは、青い丸の中に見える卵型で金色の胞子が出てきました。キラキラしていて美しい様子をしています。

いよいよ胞子をまいてみます。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子培養をする前にする準備 2

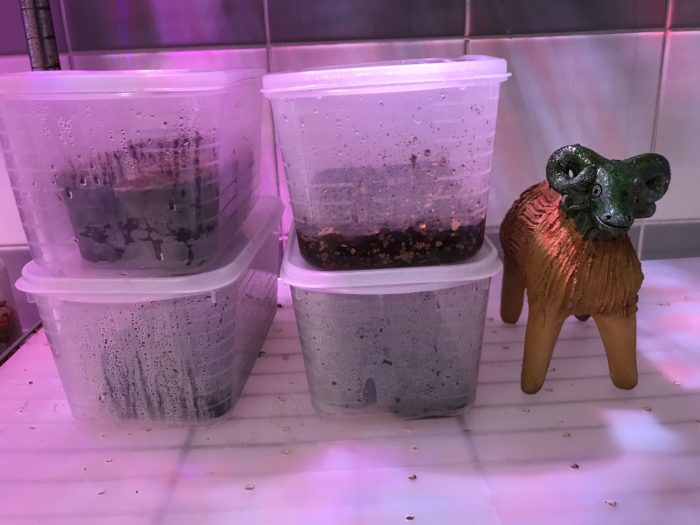

今回は5つの育て方でビカクシダ・ウィリンキーの胞子培養を試してみる事にしました。バーミキュライト、ピートモスポット、水苔、ジフィーセブン、素焼きの置き物、胞子をまく前に各道具を準備します。

バスルームでの胞子培養が最適です。まずバスタブに熱めの湯を張り、バスルームを蒸気でいっぱいにします。

空気中のカビなどの菌を殺菌してから、蒸気の中で胞子をまきます。室内を温め蒸気を充満させた部屋を準備しておきましょう。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子をバーミキュライトにまく

バーミキュライトをタッパーに入れて、バーミキュライトの高さ半分くらいまで水を入れます。

そして、水とバーミキュライトが入ったタッパーを殺菌の為に、電子レンジで加熱し冷ましておきます。

室温を上げた蒸気いっぱいのバスルームで、筆の先にビカクシダ・ウィリンキーの胞子をつけてまきます。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子をピートモスポットにまく

事前に、ピートモスポットに水を含ませて柔らかくしておきましょう。

水を含ませたピートモスポットを入れたタッパーに蓋をして、電子レンジで加熱をして殺菌します。

加熱後、熱を冷ましてから、ビカクシダ・ウィリンキーの胞子を筆の先につけてまきます。

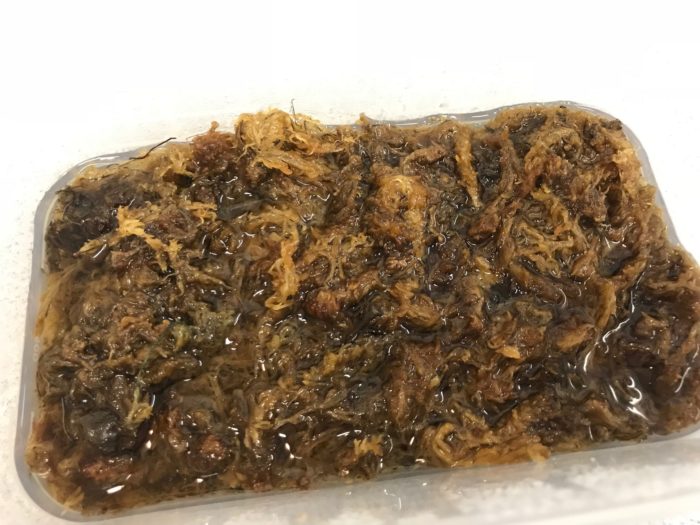

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子を水苔にまく

水苔に水を含ませておきましょう。

水に含ませた水苔は熱湯、又は電子レンジで加熱して殺菌します。加熱した水苔は、タッパーの蓋をしたまま冷ましておきます。

冷ました水苔は、軽く水を絞って、そのままタッパーに敷き詰めても大丈夫ですが、今回はピートモスの鉢に詰めて胞子をまいてみる事にしました。ビカクシダ・ウィリンキーの胞子を筆の先につけて、水苔に胞子をまきます。まき終わったらタッパーに蓋をして発芽までそのままで待ちます。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子をジフィーセブンにまく

ジフィーセブンに水を吸わせます。右側が水を吸わせる前のジフィーセブンで小さくてコンパクトです。

水を吸わせた後に、カビなどの菌を殺菌する為、密閉出来るタッパーに入れて電子レンジで除菌し、蓋をしたまま熱を冷まします。

タッパーの中のジフィーセブンの熱が冷めたら、胞子のうをジフィーセブンに筆でまきます。まいた後は蓋をします。このまま蓋をして新芽が出てくるまで待ちます。

ビカクシダ・ウィンリキーの胞子を素焼きの置き物にまく

素焼きの羊も水を含ませます。この素焼きの置き物はグァテマラから来た、種まきができる素焼きの置き物にはたくさんの凹凸と筋になった溝があります。チアシード等をまくと、ふわふわの羊になる置き物です。この置き物にもビカクシダ・ウィリンキーの胞子をまいてみました。

素焼きは熱湯消毒をします。

素焼きの置き物を蒸気をいっぱいにして温度をあげたバスルームで、ビカクシダ・ウィリンキーの胞子を筆の先につけてまきます。

ビカクシダ・ウィリンキーの胞子をまき終わったら

直射日光は苦手の為、明るく気温の高い日陰で管理しましょう。

室内の場合、植物育成ライトを使うと育ちも良くなりますが、無い場合は昼間は日光が当たる窓辺で、タッパー内の温度を上げて、直射日光には当たらない用に、タッパーの蓋の上に影が出来るような紙などで遮光してあげるとより生育が速くなります。

バーミキュライト、ピートモス、水苔、ジフィーセブン、素焼き、其々にビカクシダ・ウィンキーの胞子をまく事が出来ました。全てのタッパー内は殺菌をしてあるので、蓋をしめて発芽までは開けない様にして観察してみます。

ビカクシダ・ウィリンキーの芽が出てきました!

水苔にまいた胞子

なかなか発芽しなかったビカクシダ・ウィリンキーでしたが、4週間程たったら水苔の表面に発芽した胞子がうっすらと緑色に色づきはじめました。

ビカクシダ・ウィリンキーを20倍のマクロレンズを使って観察すると、顕微鏡を使用して観察すると細い茎の先にハート形をした葉が広がっています。モザイクの様な凹凸があり、光の反射でキラキラと輝いています。なんとも繊細で可愛らしい様子です。

水苔で育てたビカクシダ・ウィリンキーはしばらくは元気でしたが、数週間後にしぼんでしまい生長しませんでした。水苔では残念ながら失敗です。

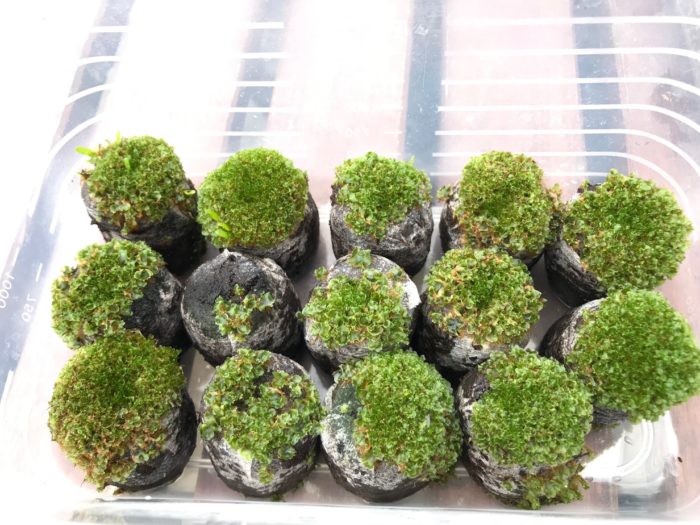

ジフィーセブンにまいた胞子

ジフィーセブンにまいたビカクシダ・ウィリンキーの胞子は、6週間後に発芽し苔の様に見えますが、よく見ると一つ一つの葉がフリルのように広がっています。

ジフィーセブンに発芽したビカクシダ・ウィリンキーを拡大してみると、ハート形をして透き通った葉が集合していました。

胞子をまいてから、8ヶ月たつと始めに出て来たハート形をした新芽は2㎜~3㎜程に生長し、ジフィーセブンが埋め尽くされてきました。ハート形の新芽の間から長細い本葉もちらほらと生長しはじめました。

生長してきた本葉を近くで見てみると、6㎜程に伸びて来た小さなビカクシダが可愛らしい姿ですね。

小さな葉の裏には無数の細い根がしっかりと伸びています。これからの生長が楽しみです。

▼編集部のおすすめ

関連ワード

今月のおすすめコンテンツ

「ビカクシダ・ウィリンキーを胞子から育ててみました」の記事をみんなにも教えてあげよう♪