植物の辿ってきた長い、長い道のり|二宮孝嗣の「自然・植物よもやま話」④

更新

公開

世界のフラワーショーで数々の受賞歴をもち、庭・植物のスペシャリストであるガーデンデザイナー・二宮孝嗣さんによるコラム連載「自然・植物よもやま話」をお届けします。今回は、植物が地球上に生まれてから花を咲かせるという進化に辿り着くまでのお話。植物の驚くべき進化について、二宮さんと一緒にたどってみましょう。

植物が進化してきた軌跡

先月は「地球の温暖化を防げるのは植物以外の選択肢はない!」ことを書きましたが、今回は、地球上の最初の生命の消費者(動物)の中から植物(生産者)が生まれ、長い紆余曲折を経て、植物が地球上を覆い尽くすようになった今に辿り着いたことについて考えたいと思います。

植物も動物も、進化の方向は、いかに安全に多くの子孫を残すかという方向に進化(変化)してきたのだと思います。結果、同じ仲間の中で獲得した遺伝情報を共有するために、交配により複雑な生育環境の変化に対応できるようになってきました。

植物の賢い進化

地球上に生命が誕生したのは38億年前の海の中。最初は単細胞の微生物で、海水や川によって運ばれてきた栄養分を摂取していました。海中の栄養分をどんどん消費して、不足してくるとお腹が減って他のエネルギーを利用しようと考えるものが現れました。

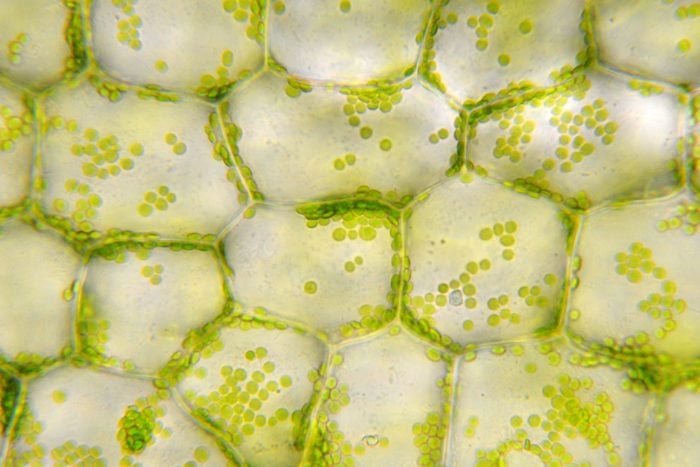

そこで27億年前に、誰も使っていない太陽光エネルギーを使うシアノバクテリアという画期的な生命が登場してきました。シアノバクテリアは、太陽光を利用して光合成産物をたくさん作りだしました。そのシアノバクテリアを自分の細胞の中に取り込んで、養分を与えて光合成をしてもらい、その光合成で作り出された炭水化物(澱粉)をいただこうとする賢い細菌が現れました(約10億年前)。その後、取り込まれたシアノバクテリアは葉緑体へと変化(共生)して、今地球上のほとんど全ての養分を作り出している植物の細胞に生き続けています。

藻類からシダ植物へ

光がよく届き、川からの流水が利用できる栄養分豊富な浅い海に光合成菌が集まりました。そして、海流で流されたくないので身内同士の細胞がくっついて紐状になり(藻類)、波打ち際の岩などについて繁殖していきました。そこもいっぱいになってきたので、いよいよ海の中から地上に出るものが現れました(4億5000年前)。今のコケのような植物ですが、周りにあった海の水がなくなり、乾燥にも耐えて体内で水を確保し、地球の重力にも逆らわなくてはいけないので、自分の体を支えるちゃんとした細胞壁も作られました。その結果、作り出された酸素の中に混じってほんの少しの軽いオゾン(O₃)も作られ、それが上空でオゾン層を作り、有害な紫外線を遮ってくれるようになり、地上に出現してきた生命のDNA(遺伝情報)を守ってくれるようになりました。

地上が苔で覆われると、もう横には広がれないので、より多くの太陽光を求めて上に伸びるものが現れ、シダ植物が生まれました(3億5000年前)。シダ植物は、いまだにその頃のままの子孫の残し方を維持していますので、水の中を精子が泳いで受精して子孫を残します。

シダ植物から種子植物(裸子植物)へ

シダもさらに上に伸びて、より多くの太陽光を求めたので、巨大化し高木になってきました。約3億年前に「胞子で増えていたシダ植物」から「種で子孫を残す種子植物(裸子植物)」が現れ、種子でより広い場所に子孫を残すことに成功しています。

植物の内部に、根で水分、養分を吸収し、茎でより高く自身を支え、葉で光合成を行う役割分担ができました。地球上に現れた裸子植物は、シダ植物の間でゆっくり分布を広げていきました。その頃、地上は恐竜とシダ植物の天下でしたので、草食恐竜の主食はシダ植物でした。

ちなみに、イチョウはシダ植物の形質を深く残していて、種子の中の体液に花粉が付くと精子が泳ぎ出し受精するのです。ソテツも精子が泳ぎ受精することを見つけて世界中が大騒ぎになり、東京大学の校章が銀杏の葉になったようです。イチョウは、世界各地で化石が発見されるとても古い植物の生き残りで、銀杏は現在人間以外どの動物もその実を食べませんが、恐竜は食べていたようです。

人間はこのシステムに似ているので、植物がそうであったように、この後哺乳類の中から被子植物のような卵子を守る被子動物が現れるかもしれませんね!

花を咲かせるという進化

種を考え出した植物は、次に1億5000年前に花を考え出しました。花はおしべとめしべを作り、より安全に多くの子孫を残すことに成功し、現在の地球上の植物30万種の99%を占めるようになりました。また約100万年前に昆虫類が地上に現れ、植物の中には昆虫を利用して、それまで風に運んでもらっていた花粉をより確実に仲間の花に運んでもらうように共進化した昆虫も現れました。そのため、昆虫が大好きな蜜や花粉を作って受粉を手伝ってもらう賢い植物も現れました。

最初に現れた種子植物は双子葉で、その後、単子葉植物が進化してきたようです。しかし、双子葉には一年草から永遠に生きる樹木まで多種多様な植物がありますが、単子葉は幹を太らせる維管束がないので、ほぼ全ては草本類です。進化の生き残り戦術として、単子葉植物の方が有利なのでしょうか? なぜそうなったかは分かりません。

双子葉から単子葉植物が本当に進化したのであれば、それは必然的であったのか偶然的なものであったのか、この一つを考えると自然淘汰という考え方には無理があると思います。しかし、そこからいろいろな種が出現してきたことは自然淘汰なのかもしれません。やはり大小の大きさの違いはあっても、DNAのミスコピーか外からのDNA情報の付加などの突然変異が根底にあるような気がします。

現在、双子葉植物の進化の最先端がキク科で約25,000種、単子葉植物はラン科と言われていて約18,000種が南極を除く地球上のほぼ全ての地域に分布しています。キク科の花の生き残り戦術は、花が ”八方美人タイプ” です。一方、ラン科は ”あなた一途タイプ” なのですが、その話は次回詳しくお話ししましょう。

長くなりましたので、今回はここまでにしておきます。次回は ”花はなぜ咲くの?” についてお話ししたいと思っています。

▼二宮孝嗣さんのインタビュー記事はこちら

二宮孝嗣(にのみや・こうじ)

ガーデンデザイナー、樹木医。

静岡大学農学部園芸学科卒、千葉大学園芸学部大学院修了。

1975年からドイツ、イギリス、ベルギー、オランダ、イラク(バグダット)と海外各地で活躍の後、1982年に長野県飯田市にてセイセイナーセリーを開業。宿根草、山野草、盆栽を栽培する傍ら、飯田市立緑ヶ丘中学校外構、平谷村平谷小学校ビオトープガーデン、世界各地で庭園をデザインする活動を続ける。

1995年には世界三大フラワーショーのひとつ、イギリスのチェルシーフラワーショーで日本人初となるゴールドメダルを受賞獲得した。さらに、オーストラリアのメルボルンフラワーショー、ニュージーランドのエラズリーフラワーショーと、世界三大フラワーショーのゴールドメダルをすべて受賞、世界初となる三冠を達成した。ほかにも世界各地のフラワーショーに参加、独自の世界観での庭園デザインで世界の人々を魅了し、数々の受賞歴をもつ。

樹木医七期会会長、一級造園施工管理技師、過去に恵泉女学園、岐阜県立国際園芸アカデミー非常勤講師。各地での講演や植栽・ガーデニングのセミナーなども多数。著書『美しい花言葉・花図鑑-彩と物語を楽しむ』(ナツメ社)はロングセラーとなっている。