ハハコグサの花言葉|花の特徴、名前や花言葉の由来、種類

更新

公開

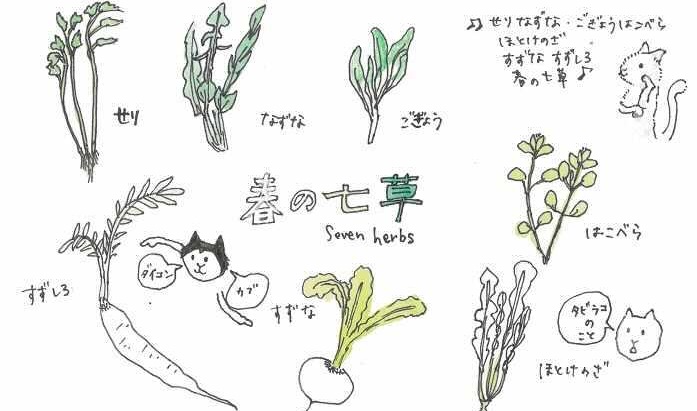

ハハコグサの花言葉、花の特徴、名前や花言葉の由来、種類をご紹介。ハハコグサは別名の「ゴギョウ」という名で「春の七草」のひとつになっているキク科の越年草。

目次

ハハコグサの花言葉

ハハコグサの花言葉は「いつも想う」「忘れない」「無償の愛」

ハハコグサとは|花の特徴、名前や花言葉の由来

ハハコグサは、別名の「ゴギョウ」という名で「春の七草」の一つとして古くから親しまれています。1月7日の七草の日にいただく七草粥には、若い茎葉の部分を使います。

ハハコグサは、日本全国の日当たりの良い場所で頻繁に見かける野草のひとつです。春に黄色の小さな花を咲かせるキク科の越年草で、シルバーグリーン色の葉はうっすらと起毛しています。さわり心地が良い葉は、ロゼット状で冬を過ごし、春になると株元から花茎が伸びて、その頂点に黄色く丸みのある花が開花します。

学名の Pseudognaphalium は、茎や葉が白い綿毛で覆われていることから、ギリシャ語のPseudo(偽の)、gnaphallon(むく毛)が語源です。

ハハコグサの名前の由来は諸説ありますが、葉や茎が白い綿毛に覆われている姿を母親が子を包み込む姿に喩えた説が一般的です。他には、葉茎の綿毛が「ほほけだっているから」という説などがあります。

昔はお餅のつなぎとして用いられ、草餅と言えばハハコグサでしたが、「母と子を臼と杵でつくのは縁起が良くない」として、平安時代ごろからヨモギに代わったようです。今でも「餅草」という名で呼ぶ地域もあります。

花言葉の「いつも想う」や「無償の愛」は、葉や茎が白い綿毛に覆われている姿を母親が子を包み込むように喩えたことからつけられたといわれています。

ハハコグサの種類

チチコグサ

チチコグサは、ハハコグサに似ている野草です。花は茶色く、ハハコグサよりも見た目が地味で、咲いていてもあまり気づかれないような花です。以前はハハコグサ属でしたが、分類体系の見直しにより、現在はチチコグサ属になっています。

ウラジロチチコグサ

ウラジロチチコグサは、葉の裏に軟毛がある越年草です。花が茶色く縦長に咲くのが特徴で、公園や野原など、身近な場所で見かけます。以前はハハコグサ属でしたが、分類体系の見直しにより、現在はウラジロチチコグサ属になっています。

チチコグサモドキ

チチコグサモドキは、葉茎に軟毛がある越年草です。花が咲く前の様子はハハコグサによく似ているので、七草摘みの際は注意が必要です。以前はハハコグサ属でしたが、分類体系の見直しにより、現在はウラジロチチコグサ属になっています。

▼ハハコグサの育て方

▼ハハコグサの関連記事

▼前向きな花言葉一覧

▼366日誕生花一覧