あの植物も?よく見る身近な外来植物8種。

更新

公開

![]()

外来生物について、今回は「これも外来植物なの??」という植物をご紹介します。特定外来生物との指定はなされていませんが、一部は重点対策外来種(旧:要注意外来生物)として指定されています。早速、どんな種類があるのかその一部を見てみましょう。

アカギ(Bischofia javanica)

東南アジア〜南西諸島→小笠原へ移入

トウダイグサ科アカギ属の常緑高木。樹高は20mほどにもなります。薪や炭用の木材として1905年に沖縄より小笠原に移植されましたが、機械化によって薪や木材を使用しなくなったところから野生化しました。日陰でも育つ性質と、種子が大量にできること、また種子の耐久性が強く時間がたってからでも発芽することから実生が林になりやすいのです。また、台風などで原生林が被害にあった際、種子がもとあった木を抑えて発芽し生長してしまいます。特に小笠原諸島での被害が顕著で、対策が実施されています。2004年に弟島で侵入が確認されましたが、2005年に約400本を全て伐採して根絶させました。平島についても、根絶は達成されています。父島と母島でも全伐採を計画しているそうですが、量が多すぎてなかなか難しい現状があるということです。

イタチハギ(Amorpha fruticosa)

北アメリカ→本土全域 ☆重点対策外来種

マメ科イタチハギ属の落葉低木。4mほどになる。1912年から庭園用、生垣用、砂防用に使用される目的で導入されています。1940年ごろから導入が増加し定着しました。暑さ寒さに強く、海岸などでも成長できることから、法面緑化などに重宝されていました。蜜や花粉などが多いことから、養蜂業では蜜源植物として利用されています。現在は、リンゴ炭そ病を媒介するとしてリンゴ農園などの近隣では植栽に使用しないなどとされています。まt樹高の高さからほかの植物に日があたらないようにしてしまうことなどが問題で、河川での繁殖や、寒い地域でも生育するために霧ヶ峰などでも駆除が必要とされています。

ハリエンジュ(Robinia pseudoacacia)

北アメリカ→本土全域・沖縄

マメ科ハリエンジュ属の落葉木本。1873年に輸入されて以来、街路樹や庭木など、様々な用途で利用されています。輸入当初は「アカシア」という名前で呼ばれており、明治時代にアカシアではなく「ハリエンジュ」だと命名されました。それ以来、アカシアの名の方が呼び名れていること待って、ニセアカシアという別名でとおっているようです。蜜源植物として大変重宝されており、現在流通しているアカシアのはちみつは、実はほとんどがこの「ニセアカシア」のはちみつです。アカシア表記なのは、当初そう呼んでいたことの名残なんだそう。このニセアカシアは、繁殖力が強いためもともと生えているヤナギやマツなどの生長を妨げてしまったり、悪影響が出てしまっています。そのため、駆除も一部進められていますが、養蜂業者などからは蜜源植物としての保護が訴えられています。

セイタカアワダチソウ(Solidago canadensis var. scabra)

北アメリカ→ほぼ全国☆重点対策外来種

キク科アキノキリンソウ属の多年生草本。1897年に園芸花卉として輸入されたと言われています。本土全域に広まった。1970年代に大繁殖して、帰化植物の代表格とされました。また、蜜源植物として養蜂にも利用されていました。花が目立つからか、花粉症の原因とされていましたがそれは誤解で、実際にはブタクサが原因です。この花をブタクサと混同して覚えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。

オオアワダチソウ(Solidago gigantea var. leiophylla)

北アメリカ→本土全域☆重点対策外来種

キク科アキノキリンソウ属の多年生草本。明治中期に園芸用花卉として輸入されたものが定着しました。北海道では前述のセイタカアワダチソウより優勢。見分け方は、セイタカアワダチソウよりも茎や葉の毛が少ないこと、花序の付きがまばらなこと、開花が早いことなどがあげられます。荒地や道路など分散して繁殖します。また、地上部だけ刈り取っても地下茎からはえてくるため完全な駆除は大変困難です。

オオオナモミ(Xanthium occidentale)

北アメリカ→本土全域☆重点対策外来種

キク科オナモミ属の一年生草本。1929年に岡山県で定着が確認されています。意図的に流入したわけではないものとされていますが、もともと史前帰化植物(日本が原産地ではないが、稲作などの伝搬と共に日本に入ってきたであろう植物)であるオナモミを駆逐してしまっています。実にはびっしりトゲが生えており、子供のころ洋服などにくっつけて遊んだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。家畜には有毒な成分が含まれており、誤って食べると食欲が落ちたり、中毒症状を起こすこともあるために牧場などの牧草地では刈り取り駆除が必要です。

外来種タンポポ種群(Taraxacum)

ヨーロッパ→離島を含む全国

多年生草本である西洋タンポポとアカミミタンポポを代表として、日本固有のタンポポ約20種の駆逐が懸念されています。いずれもヨーロッパ原産の多年生草本です。セイヨウタンポポは1904年に流入が確認されました。問題なのは日本タンポンが西洋タンポポと交配して雑種を生み出してしまうことで、結果純粋な日本タンポポの数が減ってきているという現状です。日本に生息しているタンポポの約8割ほどが雑種のタンポポだということです。萼片が反っていれば西洋タンポポ、そっれいなければ日本タンポポというように見分けられるということも昔から言われていますが、実際には日本タンポポと西洋タンポポの雑種でも萼片が反っていないものも確認されているということです

ヒメジョオン(Erigeron annuus)

北アメリカ→本土全域☆その他総合対策外来種

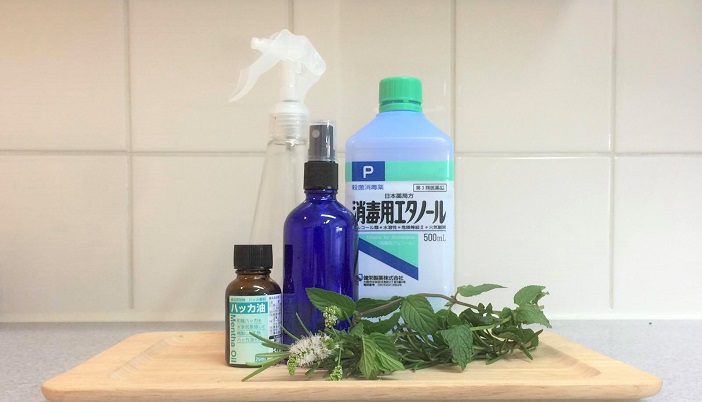

キク科ムカシヨモギ属の二年生草本。江戸時代末期の1865年に園芸用花卉として輸入されましたが、野生化し、本土全域に定着しました。二年生のため、多年生のハルジオンよりも短命ですが種子量が多く、ミントやクローバーのように根茎で繁殖します。根茎の再生能力が非常に高く、地上部のみ刈り取ってもまた根茎からにょきにょき生えてきます。亜高山帯での繁殖が目立ち、高山植物などへの影響が懸念されています。

身近にある植物にもいわゆる帰化植物はたくさんありますね。今回ご紹介した植物は、特定外来生物のように駆除が定められているわけではありませんが、実際に産業面で必要とされてる植物もあったりして、一概に全部が宵とか悪いとか、そういう話ではないんですよね。次回は、国内移入種(国内外来種)について更新したいと思います