紙漉き(かみすき)の作り方!トイレットペーパーを使った簡単アレンジ

更新

公開

紙漉きって言うと難しいってイメージがありますよね。中には牛乳パックを使って自分で紙漉きをやったことがある!という方もいると思います。

そこで今回は、牛乳パックよりも簡単に作れるトイレットペーパーを使った紙漉きの方法をご紹介します!

目次

■まとめ

用意するもの

・トイレットペーパー

・ペットボトル

・お湯

・洗濯のり

・タッパーやトレー

・アイロン

・お好きな植物の葉や押し花

・雑巾

・鉢底ネット

紙漉きの作り方

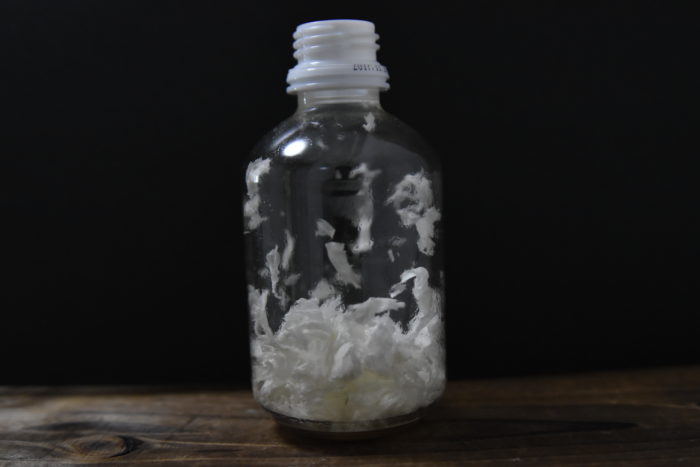

まず、ペットボトルの中にトイレットペーパーを細かくちぎって入れます。このとき、出来るだけ細かくして下さい。

次に、60℃程度のお湯と洗濯のりを入れていきます。熱湯を入れるとペットボトルが熱で変形してしまうので、気をつけてください。洗濯のリはペットボトルのキャップ1~2杯分で大丈夫です。

お湯を入れたら3分間、ひたすら振ります!火傷をしないよう注意してください。

振り終わったら、タッパーやトレーに流し入れ、好きな形に切った鉢底ネットを沈めます。

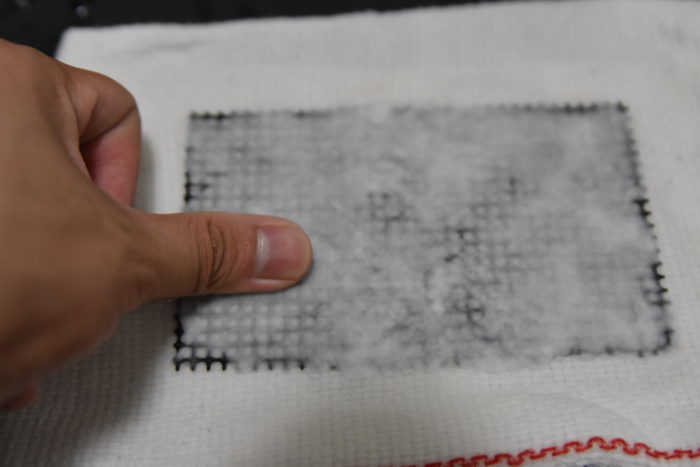

ゆっくりと、鉢底ネットを持ち上げます。

雑巾の上にそっと置き、指で押して脱水します。しっかりと脱水してください。

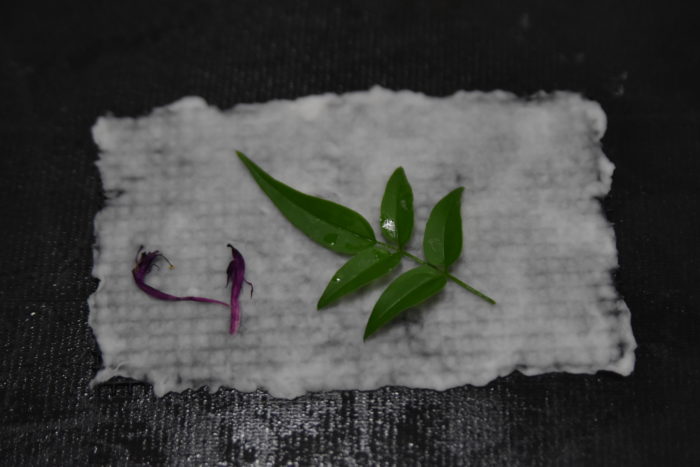

好きな葉や押し花を紙の上に置きます。

上から紙を少しだけ乗せ、ティッシュなどを使ってしっかりと脱水します。このとき脱水が甘いと、アイロンをかけたときに、紙がアイロンにくっ付いてしまいます。

鉢底ネットから紙を剥がして、アイロンをかけます。

最後に、縁の部分を綺麗に整えれば完成です!しっかりと字を書くこともできますよ。

日本の紙の歴史

今回行った、日本の伝統文化である紙漉きについて少し学んでみましょう!

日本の紙作りの歴史は今から約1400年前の西暦610年頃までさかのぼります。西暦610年頃と言えばあの聖徳太子が摂政をしてた頃で、朝鮮の僧侶が日本へ紙の作り方を持ち込んだと言われています。

しかし、当時の紙は和紙ではなく、あくまでも朝鮮で使われている紙でした。

平安時代になると紫式部や清少納言といった作家が出てきます。彼ら彼女らの要望である薄く強靭な紙を作るために、日本独自の製紙技術である流し漉きが開発されました。また、一度作った紙を溶かしてもう一度紙を作る漉き返しという技術も開発されました。

しかしまだまだ紙というのは貴重なもので、貴族の人々にしか流通していませんでした。

江戸時代になると町人の時代がやってきます。浮世絵や版画などの出版が多く行われた江戸時代になると、やっと一般の町人たちにも紙が流通するようになりました。

紙は朝鮮から製紙技術が伝えられ、1,000年経ってようやく普及したのです。

現在では和紙ではなく洋紙が主流になっていますが、2014年にはユネスコの無形文化遺産に日本の和紙3つ(島根県浜田市の石州半紙、岐阜県美濃市の本美濃紙、埼玉県小川町、東秩父村の細川紙)が登録されました。

まとめ

慣れてくると10分程度で作ることが出来るのでお子さんの自由研究にいかがですか?

朝顔の押し花を使ったりして世界に一つだけの紙を作ってみてください!

ちなみに、154mm×107mmの大きさで作れば手作りハガキにすることができます。