松の内とは?2026年はいつまで?松の内の期間や意味、やること、鏡開きとの違い

更新

公開

画像素材:PIXTA

松の内の意味をご存じですか?松の内の期間や意味、松の内が明けたら行うこと、鏡開きとの違いや小正月との関係など、松の内について詳しく紹介します。

目次

松の内とは?松の内の意味

画像素材:PIXTA

松の内とは、お正月にやってくる年神様の依り代である松を飾っておく期間のことを指します。

お正月とは先祖である年神様をお迎えして、一年の安寧と無病息災を願い、お祝いする日本古来の行事です。先祖である年神様は家々に飾ってある松の枝を頼りに帰ってきます。そしてその松は、そのままお正月の間の年神様の依り代にもなります。

松の内とは、年神様が滞在している期間を意味します。お正月休みとイコールではありません。

松の内はいつからいつまで?2026年の松の内

![]()

松の内の期間は年神様が滞在している期間、お正月の初めから終わりまでです。

松の内は地域によっても異なりますが、関東では1月1日から7日までが一般的です。1月15日までという地域もあります。2026年に関わらず、松の内は毎年1月7日までか、地域によっては15日までです。松の内は曜日に左右されることもありません。

松の内にやること

画像素材:PIXTA

松の内の間は年神様が滞在している期間です。新年の始まりを年神様と共に過ごしているという気持ちで、家の中を清潔に保ち、年神様に失礼のないように過ごしましょう。

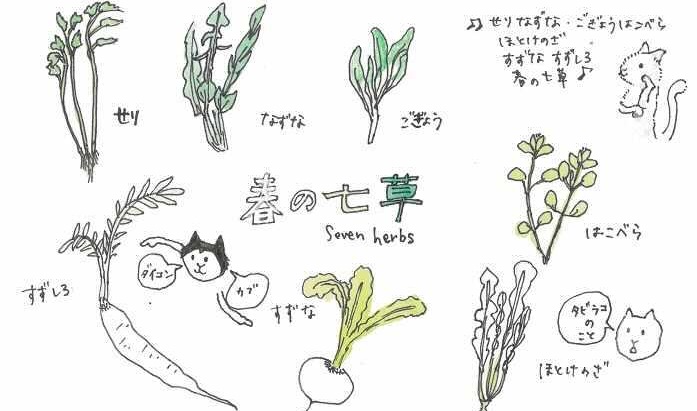

松の内の最終日に当たる1月7日は七草粥の日でもあります。食べ過ぎて疲れた胃腸を休め、翌日から始まる日常生活に備えるように過ごしましょう。

「松の内が明ける」の意味は?

松の内が明けると、年神様は帰っていきます。「松の内が明ける」という言葉は、お正月が終わり、新年の生活に戻ることを意味しています。

松の内が明けたらやること

松の内が明けると年神様はお帰りになります。お正月はおしまいです。年神様の依り代であった門松やしめ縄などのお正月飾りを片付けます。これも地域によって日付に違いがあるので、周囲の人や家族に確認してみるとよいでしょう。

お正月飾りの片付け方

画像素材:PIXTA

しめ縄やお正月飾りは、1月8日(地方によっては16日)の朝に下ろして片付けるようにしましょう。

下ろしたお正月飾りは、各地域で定められた時期に近所の神社に持って行き処分します。1月15日の小正月に神社で行われる「どんど焼き」や「お炊き上げ」で正月飾りを集めて焼きます。

地域によっては「どんど焼き」や「お炊き上げ」を行っている神社がないこともありますので、そのような場合は自宅で処分します。これは神社の神主さんから聞いた方法ですが、自宅で処分する場合は、塩を振って清めてから白い紙に包んで捨てると良いそうです。処分の際も粗末に扱わないようにしましょう。

松の内に咲く花

松の内は、体感ではまだ木枯らしの吹く寒い冬ですが、暦の上では新春という季節です。少しでも春を感じられるような花たちを紹介します。

松の内の季節に咲く花

松の内の季節に美しい姿を見せてくれる花を紹介します。

クリスマスローズ

クリスマスローズの中でも白い花がきれいなニゲルはクリスマスの頃から咲き始め、松の内の頃も咲き続けています。

早咲きの梅

梅の中でも早咲き種は年末から咲き始めます。梅は年賀状にもよく用いられるほど、日本の早春を表す花の一つです。冷たく澄んだ空気の中で香りの良い花を咲かせます。

ニホンズイセン

ニホンズイセンも日本の早春を代表する花の一つ。松の内の季節に香りの良い花を咲かせます。

蝋梅(ロウバイ)

ロウを刷いたような質感の花びらが特徴的な蝋梅も松の内の季節に咲く花です。明るいクリーム色の花には芳香があり、離れたところでも香るくらいです。

サザンカ

サザンカは真冬の寒い時期に鮮やかな色の花を咲かせてくれる花木です。幾重にも花びらを重ねた姿は美しく、色の少ない季節に人の目を奪います。

松の内の季語とは

松の内は、新年やお正月の季語です。松の内と詠まれていたら、それはお正月を指しています。他にお正月を表現する季語に「正月」「新年」「新春」「元旦」「三ガ日」などがあります。

松の内と鏡開きの関係

画像素材:PIXTA

鏡開きは、松の内が明けた1月11日に行います。なぜ松の内が明けてすぐの1月8日ではないのかについては判然としませんが、1が3つ並ぶことから験を担いだとも言われています。松の内が1月15日という地方では、鏡開きを1月15日や20日に行います。

鏡開きとは、松の内の間、鏡餅に宿っていた年神様を見送り、さらに依り代だった鏡餅を開いて食べることで、年神様の恩恵を体内に取り込む儀式です。

鏡開きは松の内に年神様が残していってくれた幸せと力を授かる、大切なイベントです。

▼鏡開きについて詳しく紹介しています。

松の内と小正月の関係

小正月とは1月15日のこと。昔は松の内はこの日までだったと言われいます。

小正月は別名「女正月」とも呼ばれ、お正月の間も家事を行ったり、来客をもてなしたりと休みなく働いた女性たちが改めてお正月休みを取りゆっくりとお祝いをする日でもあったそうです。

今でも地域によっては松の内を1月15日までとしているところもあります。松の内は1月7日で明ける地域でも、どんど焼きやお焚き上げは1月15日に行うようです。さらにその煙に乗って年神様は帰っていくとも言われています。

小正月の飾りや食べ物

小正月には餅花を飾ったり小豆粥を食べる習慣があります。餅花と小豆粥を紹介します。

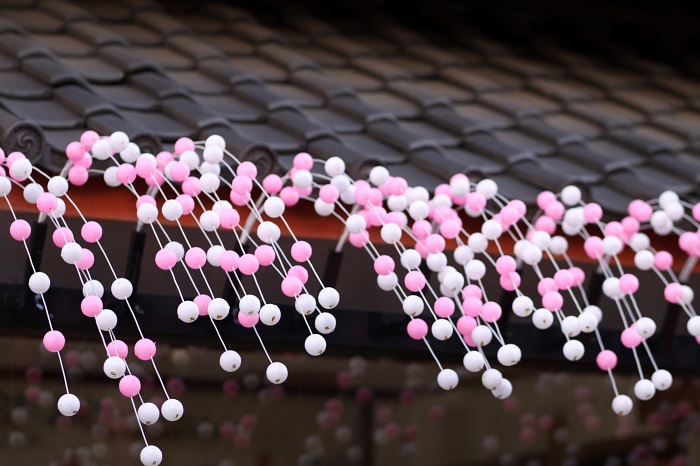

餅花(繭玉)

画像素材:PIXTA

餅花は、別名繭玉とも言います。柳など冬に葉を落としている枝に紅白のお餅を付けて、室内に飾るものです。お餅が温かいうちに小さくちぎって枝にくっつけます。とても可愛らしい小正月の飾りです。

小豆粥

![]()

小正月には小豆粥を食べる習慣があります。赤がきれいな小豆の入ったお粥を食べて、一年の健康を祈ります。小豆粥はぜんざいやお汁粉とは違い、甘く味付けしません。

▼小豆粥について詳しく紹介しています。

松の内の意味や期間、行うことを紹介しました。松の内が明けたら新しい年の生活の始まりです。一年を健やかに幸せに過ごすためにも松の内の意味を理解して、心穏やかにお過ごしください。

▼編集部のおすすめ