気が付くと枝にびっしり! ルビーロウカイガラムシの駆除と防除方法

更新

公開

見たことありませんか?この虫。ヘルメットみたいな形の赤っぽい虫で、気づくと枝にびっしりついていることがあるんです。

目次

カイガラムシとは

カイガラムシとは、観葉植物や庭木、サボテンなどに発生する虫の種類で、セミやアブラムシ、横ばいなどの親戚にあたる昆虫です。

世界では400種類ほどのカイガラムシが存在するといわれていますが、研究の進んでない分野でもあるようで、実際にはその倍ほどもいることを予測している研究者の方もいるそうです。

セミの仲間ということで、同じように口吻を樹木につきさし、吸汁することで栄養分を得ます。多くのカイガラムシは、アブラムシのように甘い排泄物を出します。アリが、カイガラムシの周りにいることもあるのは排泄物を集めるためのようです。

カイガラムシは、そういうわけで吸汁性害虫として園芸界隈では害虫扱いですが、カイガラムシの中には、食品用の赤い色素として養殖されているカイガラムシもいます。

ラックカイガラムシやコチニールカイガラムシです。赤色の色素として食品添加物として、また、染料として利用されています。

ルビーロウカイガラムシの特徴

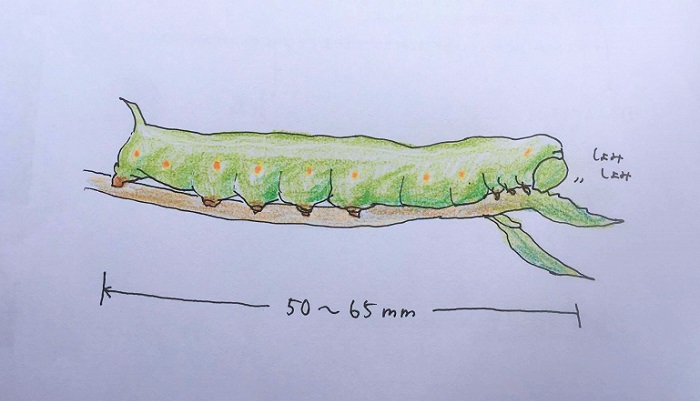

クロガネモチの木にルビーロウカイガラムシが発生してしまいました。赤茶色の体に白い線のような模様があります。

ルビーロウカイガラムシは、一見赤茶っぽい色をしています。分泌物・体液がその名の通り、宝石のルビーのような色味なので、ルビーロウカイガラムシという名前が付いています。

見えている部分はほぼ殻で、殻は厚いロウ(蝋)状の物質で覆われています。ほとんどが雌で雄はほとんど見られず、単為生殖によって増殖します。発生サイクルは、成虫で越冬し、産卵します。産卵は殻の中に卵を蓄える形で行われ、6月から7月の間に孵化した幼体が殻の中から出てきます。

ルビーロウカイガラムシを駆除するには

びっしりついているルビーロウカイガラムシ。オレンジの線で囲ってある部分にびっしりついています。

9月頃からに発生しているルビーロウカイガラムシはほとんどが成虫。成虫になると背負っている貝殻が強力になり、薬剤散布などでは駆除できなくなるため、歯ブラシや割りばしなどでこそげとるしか方法がなくなる。6、7月のルビーロウカイガラムシが幼体の時は、「スミチオン乳剤」や「スプラサイド乳剤40」などを散布することで駆除することも可能です。

ルビーロウカイガラムシを防除するには

駆除の所でも記載しましたが、防除するには幼体の時に薬剤散布することが効果的です。また、産卵前に母体を割りばしや歯ブラシなどで駆除することも大切です。あまりびっしりついている場合は、枝ごと落としましょう。

併せて確かめたい「すす病」

葉がすすで汚れたように黒くなっています。すす病にかかってしまっています。

害虫は時に食害だけでなく、病気も媒介することがあります。ルビーロウカイガラムシもそんな害虫の一種で、すす病を媒介します。すす病は、カイガラムシやアブラムシなどの吸汁性害虫の分泌物や排泄物を栄養にして繁殖するカビの一種です。葉、枝、幹などカビが繁殖できるいたるところにカビが発生します。野菜ではトマトなどの実にも発生することがあります。

ルビーロウカイガラムシをはじめ、カイガラムシは一度ついてしまうとあっという間に増え、びっしりついてしまうと薬剤も聞かない場合が多いので、こまめに樹木をチェックして、数が少ないうちに対応するのが一番です。人体には害がありませんので、臆せず対応しましょう!

▼関連記事