パンジー、ビオラの個人育種家・川越ROKAさんに聞いた!育種の歴史、交配方法、注目の個人育種家

更新

公開

パンジー、ビオラは秋から春にかけて花壇や寄せ植えなどのガーデニングで人気のアイテム!花屋さんでもたくさんのパンジー、ビオラが並んでいます。最近、その中でも色や咲き方が個性的で素敵なパンジーやビオラを見かけることがありませんか?それが個人育種のパンジーとビオラです。

ここ数年、品種もたくさん増えてきたことによって認知度が上がり、中にはビオラたちを心から愛する「ビオラリアン」という方々も誕生しています。

今回は個人育種のパンジー&ビオラとはどのようなものか、そしてその魅力について、ビオラの育種家、川越ROKAさんに伺いました。

目次

ホーン立花(川越さん育成)

コーソン系(宿根系)の交配種でいい香りがあります。

川越ROKAさんプロフィール

1961年宮崎市生まれ。平成3年頃より、パンジー・ビオラの育種に関わる。極々小輪系や細弁系(バニー)などの新しい花型を育成。また八重咲きの作出法の発見など、以降の日本のパンジー・ビオラに大きな影響を与える。現在は、後進の育成に取り組みながら、パンジー・ビオラの魅力を執筆や講演などで発信している。

写真提供・川越ROKA

川越ROKAさんブログ ROKA BLOG

パンジーとビオラの違い

パンジーとビオラはどう違うのですか?

簡単に言うと「原種」の関わり方の違いになります。花を目的に進化してきた「パンジー」ですが、それを花壇に使えるようにと、「原種」が再び関わって丈夫で花が沢山咲く種類が出来ました。それが「ビオラ」になります。「パンジー」の始まりから40年後ぐらいの頃です。パンジーとビオラは別々に進化を遂げてきたのですが、1980年代(昭和の終わりごろ)にこの2種の血を混ぜようという流れがありました。その流れは続いており、パンジーとビオラの良いところ取りの「中間型」が増えてきました。現在は花のサイズによって区別されることが多いのですがその基準は曖昧で、花の大きさが3cm程度までのものが「ビオラ」、それより大きいものが「パンジー」のイメージです。

ビオラ・トリカラー(母種)

パンジーはこの原種を元に、他の原種を交配して作りだされたと言われています。

日本で育種が盛んになったのはいつからなのでしょうか?

日本へは1860年にアメリカから種子が入ってきたのが最初です。本格的な育種が始まったのは戦後で、個人育種家も登場しましたが、次第に種苗会社の育種が主流になりました。再び、個人の育種が盛んになったのは平成になってからです。

ご存知のように、パンジー、ビオラは、毎年の様に新しい花が皆さんの前に登場します。それを作りだす作業を「育種」と言います。現在、パンジーとビオラにおいては、多くの生産者さんや個人育種家の方が、その人らしい特徴的な花達を送りだしています。

新しいパンジー、ビオラって簡単にできるものなのでしょうか?

はい、パンジーとビオラについていえば、全然難しくありません。

交配自体はものの数秒で出来ますし、種を播いて3か月程度で結果を見ることも出来ます。その方法さえマスターすれば、誰でも新しいパンジー・ビオラを作り出すことは可能です。

今回はパンジー・ビオラのもう一つ上の楽しみの「育種」について詳しくご紹介させていただきます。

パンジー、ビオラの育種は花のデザイン

育種についてもう少し詳しく教えてください。

辞書を引きますと、「遺伝的形質を利用して、新たに人間に有用な特性を持った植物を作り出すこと」とあります。

分かりやすく言うと、パンジー&ビオラの場合は「花」の鑑賞が目的ですので、これまでにない「美しい色」や「可愛い形」などを新しく作りだしていくということになります。つまりは花のデザインです。また他に、早咲き性や沢山花が咲くなど実用的な部分も含まれます。

具体的にはどのようなことを行うのでしょうか?

「交配」という作業を行います。

でも、「受粉」と言いかえれば皆さん小学校の理科で習った記憶がおありではないかと思います。つまり「雄しべの花粉をめしべに付ける(受粉)と種が出来る」ということです。

自然界では、ハチやチョウなどが行う行為を、人間が行う。こんな花がほしいな、こんな色を作りたいなと思い描いて、花粉を付ける。これが「交配(人為交配)」です。それで出来た種を育てて、イメージに合うものを選びだしていく(選抜)。これらの行為に繰り返しによって新しい花が生まれてきます。これが「育種」です。そして、育種を行う人を「育種家(ブリーダー)」と言います。

パンジー、ビオラの交配の流れ

交配道具

目打ち(もしくはピンセット、竹串など先端が細いもの)、付箋、ボールペン、ホッチキスがあれば交配出来ます。

目打ちは、花粉をすくってめしべの柱頭へ入れる(交配)ために使います。

付箋は、交配した花 に日付と花粉親の記録を書いて、花茎に付けて置くのに使います。ホッチキスはそれが剥がれないようにするためのものです。

柱頭

花の真ん中にあるのがめしべです。穴が開いているのがお分かりでしょうか?

この穴が柱頭で、ここに花粉をすくっていれると交配は終了。ものの数秒です。花粉はこのめしべの下(花弁の奥の窪み)にこぼれ落ちています。

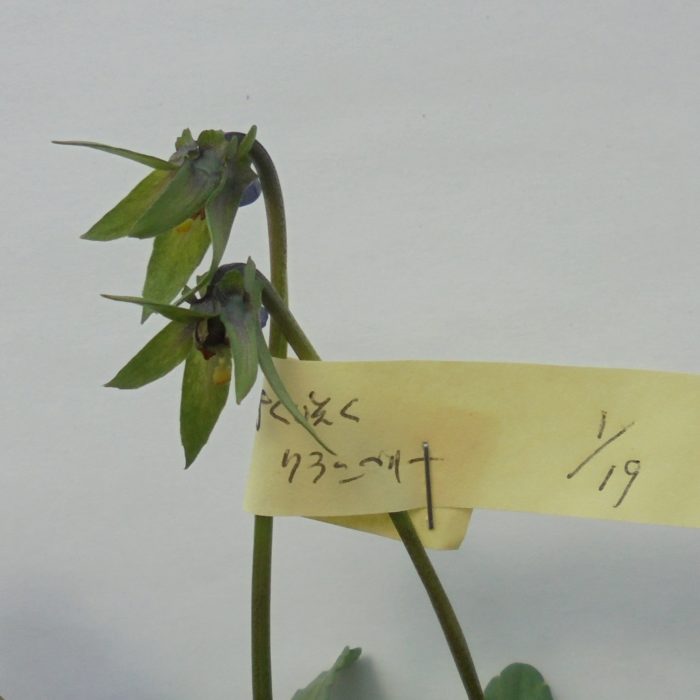

交配ラベル

このように付箋に記録を書いてホッチキスで止めます。病気予防のために花弁は全部取ります。

種ができたサイン

受粉がうまくいくと次第に実が膨らんできます。完熟には30日程度かかります。日付の記録がひとつの目安です。

未熟の種

下向きで緑色、触ってみると柔らかい感じです。

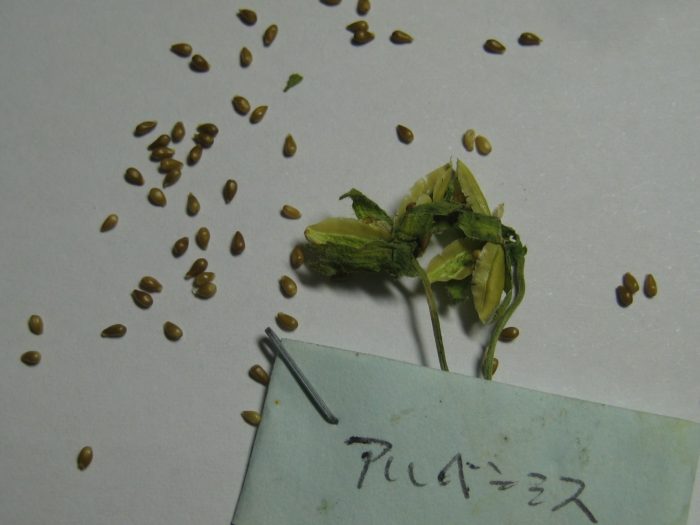

完熟している種

上向きになりやや茶色を帯びてきます。触ると固いです。そのままにしておくとはぜて飛び散ってしまうので、この状態になったら花茎ごと切り取って封筒に入れて乾燥させます。

初めての方はこの見極めが難しいと思いますので、お茶パック袋をかぶせて中で爆ぜさせて採種をされるといいでしょう。

採種した交配種子

封筒には種子親と花粉親、採種日の記録を付けます。種が爆ぜたら冷蔵庫で種まきまで保管します。冷蔵庫で保管すれば、5年ぐらいは発芽します。

パンジー、ビオラの専門用語

パンジー・ビオラの咲き方(花型)や色、模様について使われる独特な専門用語をご紹介します。

焼け

焼けとは遺伝的要因と外的要因(寒さ)によって花弁の表皮の一部が水分を失ったようになる形質です。その表皮は日光が当たるとてかりを帯びて光ります。本来は良くないとされていた形質ですが、拾い上げ磨き上げて“美”へと昇華しました。日本人だからこそなせる業です。

ツタンカーメン(笈川勝之さん育成)

銀色に見える花弁の一部が焼けです。

反転咲き

花弁の4枚がシクラメンのように後ろへ反転する咲き方です。日本で初めて完成した花型です。現在はいろんなバリエーションがあります。

モンロースカート(コウロギノブコさん育成)

覆輪(ピコティ)

花の縁取りが地色と違う色になる模様のことです。その出方によって3タイプに分けられます。

本覆輪 さつまサンライズ(川越さん育成)

初恋、ゆれる(木村靖さん選抜)

細かったり太かったりと覆輪に揺れ幅があります。

ブロッチ覆輪

ブロッチとは花の黒い部分を言います。これが上弁にも広がっている覆輪模様です。育成にとても手間がかかりますが、その分工芸品的な趣が感じられます。園芸植物(人工物)としてのパンジーの究極の美のひとつです。

ブロッチ覆輪 満天(川越さん育成)

ブロッチ覆輪 黒潮(川越さん育成)

ベイン(あみめ)

あなたと歌を~歓喜の歌~(石村あさみさん育成)

花の脈が色付いて網目のように見える模様です。これも育成にとても手間がかかるパンジーの究極の美のひとつです。

青染み(ブルーイング)

地色に薄く藍色をぼかした色合いのことを言います。以前は「色が濁る」として嫌われていましたが、これも磨き上げられて評価が変わりました。言葉では表現できない色合いが次々と誕生しています。

エボルベ(大牟田尚徳さん育成)

エボルベ(大牟田尚徳さん育成)

個人育種について

個人育種について教えて下さい。

生産者さんや愛好家の個人の方が行っている育種のことです。

これに対して種苗会社などが行っている育種のことを「企業育種」といいます。

皆さんが園芸店やホームセンターなどでよく目にする花色、花型が同じ花、それが種苗会社の作った品種です。早咲き性や冬の連続開花性、多花性など種苗会社で育種された品種の性質は優れたものが多いのですが、花に関していうとちょっと物足りない…。そんな折に自分のイメージする花を目指して交配をする人が現れました。交配は簡単な作業。そこから育てた苗から自分好みの花を選んでいくことの繰り返し。その結果、パンジー・ビオラの多様性が広がっていったのです。今まで見たことがない花型や花色。それがSNSなどで多くの皆さんに知られるようになってきました。

育種は“ものづくり”です。その為、作り出された花には、その人なりの個性やセンスが現れます。例えば「ピンク」と言っても人によってイメージするピンクは様々です。そして、育種は人と違うことに価値があります。ですから、多くの方が参加する意味があるのです。

次のページでは注目の育種家さんの作ったパンジー、ビオラをご紹介!

日本のパンジー&ビオラの育種の流れ

パンジー、ビオラの進化の歴史

西暦1818年*イギリスに始まったパンジーの育種ですが、初めて日本に入ってきたのは幕末のころ。そこからおよそ200年の時が流れました。そして、平成になってから急激な進化を遂げました。この進化を説明する上でいくつかのキーポイントがあります。

*パンジーの歴史は18世紀のイギリスの始まりました。庭師のトーマス・トンプソンが1818年に計画的な育種を開始したとの記録があり、この年がパンジーの始まりとされています。但し、これには諸説(もっと早い時期)もありますが、日本ではこの年が基準となっています。

(1)ビオラ・アルベンシス(原種)の関わり

ビオラ・アルベンシス(原種)はヨーロッパに広く生えている種類になります。花が1㎝程度とても小さく、また花色も白で目立たないためこれまでほとんど育種に利用されることはありませんでした。

ところが、この原種と市販のビオラの交配で花の大きさが1㎝ほどの極々小輪と細弁の系統が誕生。これらは日本のスミレに似た野草的な雰囲気があります。

細弁は「バニー」と呼ばれ、その進化系が「ラビット」。女性に「かわいい」ととても人気の花型です。極々小輪も細弁(バニー、ラビット)も日本で生まれた花型です。

ビオラ・アルベンシス(株は横にも縦にも広がる形状。現在のビオラにとても大きな影響を及ぼした原種です。)

ののはなブルー

極々小輪の先駆けの品種です。

キャットニップ(イエロー)

現在は「バニー」の名前で販売されている品種のこれが最初の姿です。この花型がデザイン的に洗練され「ラビット」に繋がっていきます。

ラビッサン(大牟田尚徳さん育成)

極々小輪のチェンジングカラー(クリームからブルーへの色変わり)のビオラです。

エンジェルラブ~植田光宣さん育成のラビット型の品種

緩やかな揺れのあるラビット型のビオラです。

「バニー型」と「ラビット型」の違いは下の花弁(唇弁)の形の違いです。広がってあごが張っているような感じが「バニー」、あごがしゅっとして尖った感じが「ラビット」です。ただし、中間タイプもあってその差は明確ではありません。

(2)宿根ビオラの関わり

日本ではビオラは「種から育てる一年草」との認識ですが、イギリスには挿し芽や株分けで維持されている種類があり、それが「宿根ビオラ」です。宿根性の強い原種を使った系統で、平成になって日本に導入されました。種子系のビオラとは血筋が違うため、その血が入ることによって上品な雰囲気の系統が誕生しています。

個人育種家の品種に関わっているのは、主にイギリスの宿根ビオラの育種家のコーソン氏の系統です。

宿根ビオラ・エタイン

宿根ビオラ・コルビネ

(3)八重咲きの作り方の発見

パンジー&ビオラの花弁は5枚です。枚数が増えて豪華になったものを「八重咲き(多弁咲き)」と言います。種を播くと稀に八重咲きが出ることがあるのですが、それはその時だけのもの。ところが、八重咲きを作りだす方法が見付けられて種を播くと必ず八重咲きが出る品種が作りだされました。外国で八重咲きの育種が行われていたと書かれているラベルがありますがこれは誤りです。八重咲きの作り方の発見も八重咲きの育成も平成の日本で成し遂げられた偉業です。

南国極光(初期)

世界で最初の八重咲きの種子系統です。花弁の乱れる個体からの採種が八重咲きの育成に繋がりました。この方法を使って八重咲きの種子系統を完成させたのが落合けいこさんになります。

南国極光(進化系)

代を重ねることによって花色や花弁の重なりが違ってきます。

ファンタジア

落合けいこさんの初期(2007年ごろ)の八重咲き品種です。現在は花色や大きさなどたくさんの系統が育成されています。

(4)日本の美意識の反映

日本の文化で代表的なものが「わび」、「さび」です。これらは本来は「良くない」とされるものに積極的に価値を見出そうとする考え方。これまでのパンジー・ビオラの育種では良くないとされてきた特徴を拾い、磨き上げたのが、「焼け」、「切れ弁」、「反転咲き」、「青染み」などです。これらの特徴を持った品種は外国にはなく、平成の日本で作られたもの。そして、日本人だからできた花達です。まさしく日本の美意識が反映された花達です。

エボルベ・青染み

個人育種家さんの想いの繋がり

種と想いは繋がっている

植物の育種はまず“植物”がないと始まりません。

約200前に始まったパンジー&ビオラの歴史ですが、パンジー&ビオラは1年草。誰かが種を採って播いて育ててまた種を採る…、極端なことを言えば200回はこのことを繰り返してきたということになります。その過程で関わった人たちの想いが託されて、現在のパンジー&ビオラになっているのです。それは言わば“文化財”のようなもの。企業の花しかり、個人育種の花しかりです。

ここで新しい花を生み出していく個人育種家さんと、パンジー、ビオラに対する想いの繋がりをご紹介します。

現在の個人育種のパンジー、ビオラの育種の歴史を教えてください。

現在の日本のパンジー・ビオラ個人育種の系統は大きく分けて2つの流れがあります。

ひとつは宮崎県の川越ROKA、もう一つは群馬県の江原伸さんを元とするものです。

川越ROKAは育種の経歴は約27年(2018年現在)。種苗会社品種の変わりものの拾い上げから始まり、これまで使われてこなかった原種との交配。他、宿根ビオラや種苗会社などの最新品種を積極的に取り入れて、花型や株の形状などのバリエーションを広げるというのがスタイルです。

江原伸さんのビオラワールド

「ビオラの魅力はその多様性にあり」。その言葉どおり、一つの特徴を拾い上げることなく、数え切れないほどの様々な花が存在する系統です。

江原伸さんのビオラワールド

実に様々な花があります。

江原伸さんのビオラワールド

同じパンジー、ビオラでもまったく違うアプローチですね。

ふたりのスタイルは全く違いますが、パンジー・ビオラの魅力を広げたいという想いは同じです。また、育種の方法はひとつではないということ、そして違うスタイルがあるからこそ、日本のパンジー・ビオラは多様性に富んで魅力的なのです。

注目の個人育種家さんをご紹介

現在では、たくさんいらっしゃるパンジー、ビオラの育種家さん。川越さんに選りすぐりの個人育種家さんをご紹介いただきました。

見元一夫さん(見元園芸)

1998年、私のほとんどの系統を持って帰られてから見元さんの育種は始まりました。いまだに種苗会社も出していない「レッド&ホワイト」の色合いの発表は、センセーショナルな出来事!たくさんの品種を発表されてきましたが、現在は「ラビット型(細弁)」と言えば見元さんです。また、当時ネット時代の幕開けに他に先駆けてパンジー・ビオラのホームページを立ち上げられて、個人育種の存在を世に知らしめた存在でもあります。近年はヨーロッパなどに日本のパンジー・ビオラを積極的に紹介されています。

紅 ロンド

パッションウェーブ

森のピュアリー

ピンクコアラ

植田光宣さん(花苗うえた)

見元さんの系統をもとに育種を開始。見元さんの明るい色目を引き継ぎながらもシックな色合いが特徴です。パンジーの‘天の羽衣’、ビオラの‘パピヨンワールド’などが人気です。

ミルキーウェイ

天の羽衣

パピヨンワールド

恋詩

落合けいこさん

本業はぬいぐるみ作家。世界で初めて八重咲きの種子系統を完成されました。八重咲きの多くは雄しべが花弁に変化するために花粉がなくなり種が出来なくなります。これが一年草の場合、種子で八重咲きを維持するために一番難しい問題。落合さんはその点を長年掛けてクリアされました。また、宿根ビオラ(コーソン系)の血をパンジーにまで広げ、上品な系統を作り出されています。そして、男性中心であったパンジー・ビオラの育種に初めて女性の感覚を取り入れられた方でもあります。その柔らかで淡い色合いは、多くの女性の育種家の誕生のきっかけになりました。

また、八重咲きの優良個体は種苗会社のミヨシさんによってメリクロン(無菌の培地で植物を大量に増やす技術)で繁殖されています。それが‘フェアリーチュール’です。

ホワイトバタフライ

落合さんのコーソン系の品種

ミニマンゴー

花絵本

フェアリーチュール・ドレスデン

大牟田尚徳さん(アイディアルフワラー)

私の行った落合系と見元系の交配の中から青染みタイプ(ブルーイング発色)を選抜。青染みと言うのは藍を薄めたようなぼかしの色合いのことです。基本の花色にこの色が乗ることで花色が非常に複雑になりました。このような発色は色が汚くなるとして種苗会社などではこれまでは捨てられてきた形質。ですが、あえてその特徴の強いものを拾い上げる事より色の概念が変わりました。そのため、「色彩の大牟田」とも称されます。この色合いは多くの育種家さんや種苗会社にも影響を与えています。

エボルベ

エボルベ

エボルベ

石川智樹・泰子さん(石川園芸)

私の極々小輪系統を寄せ植えの1アイテムとして提案。バコパやアリッサムなどは強い寒さに傷んでしまいますが、ビオラは凍っても大丈夫です。つまりはそれらの代わりとしての提案です。現在、多くの方が同様の提案をされていますが、石川園芸さんが最初です。他に萼の一部が花弁に変化した“萼羽(がくばね)”も選抜中です。

レディ

ぷちぷち

コウロギノブコさん(興梠花卉園)

市販品種の変異選抜と私の系統をもとに育種を開始、これまでになかったたくさんの花型を提案されています。花弁が後方に反りかえる“反転咲き”、下の花弁(唇弁)が前につきだす“鳥顔(バードフェイス)”は世界で初めて品種として完成されたもの。他にも花弁が内側に巻く“抱え咲き”なども作りだされていますし、その変化は葉っぱまでも及んでいます。そのため、「造形のコウロギ」とも称されます。特に、極小輪のラビット型のビオラ‘碧いうさぎ’は根強い人気です。

ステンドグラス

赤いうさぎ

碧いうさぎ

モンロースカート

コウロギノブコさんが初めて完成させた「反転咲き」の品種です。花弁の4枚が後ろの反転する咲き方です。現在はいろんなバリエーションがあります。

笈川勝之さん(都築の里)

江原伸さんの“ビオラワールド”は多様な花色がある集団です。その中より特徴的なものを選抜。おしゃれな色合いで早咲き、コンパクトな株で花立ちがよいポットパフォーマンスの優れた一群“横浜セレクション・フェアリープリンセス”を作り出されています。

ティファニーイエロー

マイファニープリンセス

ラスカル

花まつり

佐藤勲さん(サトウ園芸)

こちらも江原さんの系統から、花色など選りすぐった一群の‘ヌーベルバーグ’を選抜中。始められたのは最近です。元は同じ系統でも、選抜する方が違えばおのずと花も違ってきます。他、フリル(フリンジ)咲きのパンジーの‘ドラキュラ’などを発表されています。今とても注目を集めている生産者さんです。

ドラキュラ

ドラキュラ

ヌーベルバーグ

ヌーベルバーグ

平塚弘子さん

日本のパンジー・ビオラの大御所の鈴木章先生のお弟子さんです。この方なくしては日本のパンジー・ビオラを語ることはできません。本来は悪しき形質とされていた“焼け”を初めて品種として完成されました。ちなみに“焼け”と言うのは花弁の表皮の一部の水分が失われて火傷の後のようになる現象で、そこに光沢が生じます。そして、この花の登場を以て、パンジー・ビオラは「日本人の花(日本人の美意識が反映された花)」になったと言えるようになりました。

ドリームワンダー

平塚弘子さん育成の「焼け」の品種です。「焼け」とは遺伝的要因と外的要因(寒さ)によって花弁の表皮の一部が水分を失ったようになる現象です。その表皮は日光が当たるとてかりを帯びて光ります。この花の登場を以てパンジーは日本人の花になったと言えます。

ドリームワンダー

パープル心音(しおん)

佐藤清史さん

西暦2000年(頃)に市販品種のビオラの中に“切れ弁”の1個体を発見。そこから種取りを開始して切れ弁の系統の“ギザギザビオラ”を作りだされました。切れ弁ビオラの登場は日本のパンジー・ビオラの新しい可能性を開くかもしれません。本業は米農家さんです。

ギザギザビオラ

これらの育種家さんの品種は生産量が少ないために目にする機会が少ないかもしれません。花との出会いは一期一会です。望んでいればきっと出逢えます。

個人育種のパンジー、ビオラのイベント2018

各地の植物園やお店などで個人育種のパンジー、ビオラを集めての展示会が盛んになってきました。ブリーダーさんの作品が一堂に会することでその個性の違いを見ることが出来るチャンスです。また、未発表の品種を見られる可能性もあります。

1月~小田原フラワーガーデン(神奈川県)

2月~アナーセン(宮崎県)、ファンケル銀座スクエア(東京都)、とっとり花回廊(鳥取県)、花フェスタ公園(岐阜県)

3月~ローザンベリー多和田(滋賀県)、下関市園芸センター(山口県)、滝野すずらん公園(北海道)

川越ROKAさん、ありがとうございました!

平成になってからのパンジー、ビオラが今のような多種多様な色合いや咲き方になったのは、川越さんをはじめとした育種家さんの日々の賜物。今後、どんなパンジー、ビオラが作り出されるのでしょうか。ますます楽しみですね!

写真提供・川越ROKA