梅雨明け後注意!野菜のハダニの駆除・症状・発生時期

更新

公開

暑さが日に日に増してくるこの季節、人間もぐったりしてしまいますが、よく見ると作物も何だかぐったりしていませんか?

梅雨明けして夏本番を迎える初夏の季節、野菜を育てているなかで一番注意したいことは病害虫の発生です。

今回ご紹介するハダニも、梅雨明け後に発生しやすい病害虫の一つです。ハダニの被害状況や発生時期、駆除の方法などを交えて、ハダニについてご紹介します。

目次

野菜の被害状況

ハダニにおかされた矮性ミニトマト

新芽や幼葉が白くなり、緑の色素が無くなっています。他の葉もかすれたように白くなり、カスリ状になっています。

上の画像のように葉の後ろ側から被害は広がります。

ハダニの生態、種類

ダニは昆虫ではなく、クモやサソリの仲間です。人間にとって身近なダニは、屋内に生息する屋内塵性ダニ類でアレルギーの原因となるヒョウヒダニ(チリダニ)と、屋外性のマダニで人間やペットの血を吸い、感染症を引き起こすダニ類ですが、ハダニとは一体どんな種類のものなのでしょうか。

ハダニも蜘蛛の仲間

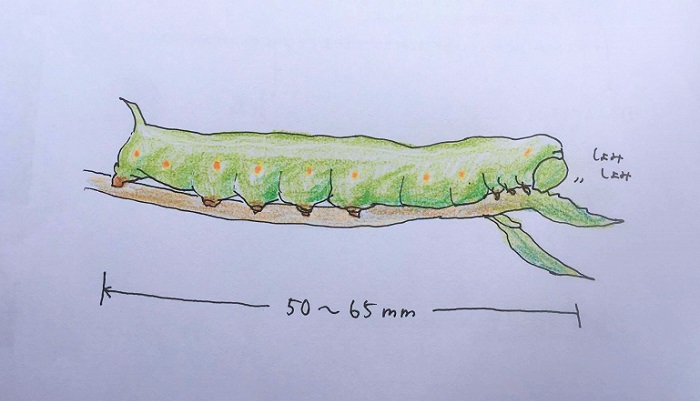

ハダニの大きさは0.5mmほどで、成虫になると足が8本のため、虫の仲間ではなく蜘蛛の仲間になります。

主に野菜に寄生するハダニの種類として、「ナミハダニ」と「カンザワハダニ」があります。

なかでもナミハダニは、黄緑型と赤色型が存在します。黄緑型は休眠期になると淡橙色の黒紋のない色に変化し越冬しますが、赤色型は冬期間も休眠することなく活動を続けます。

カンザワハダニは休眠性をもつため越冬します。

これらのハダニは、雌1匹が1日で卵を産む個数は数個~10個、この雌1匹が産む産卵数は100~150個ともいわれています。ハダニは25℃の環境下で、約10日間かけて卵から成虫に生長します。

1世代10日間…この繁殖力は凄まじいものがありますね。

寄生部位

主に葉の裏の部分に寄生しますが、果実にも寄生します。ハダニは葉に口針を差し込み、植物の汁を吸引します。その結果、白色や褐色の斑点模様が葉に現れ、画像のように緑色の色素が抜けたような状態になります。

ハダニの発生時期と予防方法

ハダニって気が付いた時には葉全体に広がっていることが多いですが、日頃のお手入れで予防することが可能なので発生時期と寄せ付けない環境作りは抑えておきたいところです。

ハダニの発生時期

発生時期は5~10月ですが、特に梅雨明け以降に被害が大きくなります。被害が進むと、蜘蛛の仲間であることが分かるような、蜘蛛の巣状の網を見ることができます。

ハダニの予防方法

株の間隔をあけ、風通しの良い環境を作ります。夏は作物が乾燥しすぎないように、適度に葉水を与えることで予防することができます。

葉水の方法として、スプレーボトルに水を入れ葉に吹きかけてもいいですが、木酢やニーム、手作りの害虫忌避スプレーなどをかけることで効果がさらに期待できます。

ハダニの寄生植物

ハダニはほとんどの野菜に寄生します。寄生した作物の生育が弱ると、風に乗って次の作物へと飛んだり人を媒介にして移動します。

\次はハダニの駆除についてご紹介!/