ミニトマトの育て方・栽培方法|植物図鑑

- 植物名

- ミニトマト

- 学名

Solanum lycopersicum

- 英名

- Cherry tomatoes

- 科名

- ナス科

- 属名

- ナス属

- 原産地

- 南アメリカ

ミニトマトの特徴

ミニトマトはお弁当やサラダの彩りによく使われる、ひと口サイズの小型トマトで、プチトマトとも呼ばれます。トマトは中南米のアンデス高原が原産とされていますが、原種のトマトは大玉ではなく、チェリートマト(ミニトマト)で、大玉トマトは、チェリートマト(ミニトマト)が突然変異して後から生まれたものだといわれています。

トマトが日本に入ってきたのは17世紀ごろで、当初は有毒植物と思われていたため観賞用のみとされ、食用に使われ始めたのは明治時代だそうです。実際は、完熟した実にはほとんど有害物質は含まれていません。花、葉、茎、未熟な青い実などには「トマチン」という有毒物質が多く含まれているため食べることができませんが、実は完熟すると急に有害物質の量が激減するため食べることができます。トマチンは虫が嫌いな成分で、虫に食べられないようするためにその成分があるといわれています。近頃、緑色やチョコレート色のミニトマトを野菜売り場で見ることがありますが、熟していれば安心して食べられます。

ヨーロッパでは「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、栄養豊富です。赤い色はリコピンという成分で、リコピンには有害な活性酸素の働きを抑える強い抗酸化作用があります。

ミニトマトの詳細情報

| 園芸分類 | 野菜 |

|---|---|

| 草丈・樹高 | 20~180cm |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | やや弱い |

| 花色 | 黄色 |

| 開花時期 | 5月~8月 |

ミニトマトの種類

アイコ

実の色は赤。形は長楕円形をしています。果肉が密で、ゼリーが少なく甘みが強い特長があります。生食はもちろん、加熱しても美味しいです。

イエローアイコ

アイコの黄色バージョン。形や味、食感はアイコとほぼ同じで、アイコに比べると甘さが少し弱く爽やかな味がします。

純あま

実の色は赤。形は長楕円形をしています。果肉は厚く、甘味や旨味が強い特長があります。

トマトベリーガーデン

実の色は赤。形がイチゴに似ています。肉厚で甘く、ジューシーな味がします。

オレンジキャロル

実の色はオレンジ。形は丸いタイプです。甘味が強く、βカロテンが多く含まれています。

レジナ

草丈が20cmくらいにしか大きくならない矮性のミニトマト。わき芽かきなどの作業は不要です。ハーブなどと一緒に寄せ植えに使うのもおすすめです。

チョコちゃん

チョコレートのような色の実がなるミニトマト。

ミドリちゃん

薄緑色で完熟します。さわやかな甘さと酸味が美味しいミニトマトです。

ミニトマトの花言葉

ミニトマトは一株から何個収穫できる?

畑で育てるのとプランター栽培の違い、1本仕立てと2本仕立ての違い、日当たり、肥料、水、土の状態などにより異なりますが、上手に育てると一株から100個以上の実を収穫することができます。わき芽を取らずにたくさん花を咲かせると実がたくさんつきますが、実が小さくなったり味が落ちるためおすすめしません。美味しい実を多く収穫できるように、適期にわき芽取りや摘芯を行って育てましょう。

ミニトマトのコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは、共存植物、共生植物のことで、「お互いに良い影響を与える植物」のことを指します。コンパニオンプランツを植えると、病気や害虫の被害を受けにくくなったり、野菜の実つきや風味が良くなったりします。

トマト × バジル

トマトは水が多すぎると美味しく育ちません。バジルは水が大好きなので、一緒に植えるとバジルが余分な水を吸ってくれ、トマトが甘く美味しく育ちます。

トマト × アスパラガス

アスパラガスはトマトのセンチュウ類を防ぎ、トマトはアスパラガスにつくハムシ類を防ぎます。

▼コンパニオンプランツについてはこちら

ミニトマトの食べ方・保存方法

ミニトマトは、サラダやマリネ、パスタや煮込み料理など様々な料理に万能に使える野菜です。大量にあるときは、食べきれない分を冷凍保存しておきましょう。使いたいときにさっと出して水にさらすと簡単に皮がむけて便利です。冷凍することで旨味がアップしたり、味が染み込みやすくなる良い点もあります。また、ドライトマトやトマトソース、ジャムなどを作って加工した状態で冷蔵や冷凍にする方法もおすすめです。

ミニトマトの育て方カレンダー

| 時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 種まき | ||||||||||||

| 植え付け | ||||||||||||

| 収穫 |

ミニトマトの栽培環境

日当たり・置き場所

日当たりの良い場所を好みます。風通しの良い場所で育てましょう。

温度

生育適温は25℃ですが、比較的涼しい環境を好みます。

用土

プランター栽培の場合は、野菜用の培養土で育てましょう。

畑栽培の場合は、植え付け前に土を耕す準備が必要です。畑の土が酸性に傾いている場合は、まず植え付けの2週間前位には石灰を入れ、耕しましょう。その1週間後に完熟堆肥と元肥を入れ土になじませます。ミニトマトは肥料をそれほど必要としないため、元肥は少なめにしましょう。土の酸度は、市販の酸度測定液などを使うと安価で簡単に調べることができます。

窒素分を含む肥料は、石灰と合わさることで窒素分がアンモニアガスとなって消失してしまうため、同時に使用してはいけません。

なお、この場合の石灰とは「消石灰」や「苦土石灰」をさします。牡蠣殻などの「有機石灰」ではそのような化学反応は起きないので、どうしても日数がない場合は「有機石灰」「完熟堆肥」「有機肥料」を使うと同時に混ぜ込むことが可能で、すぐに種まきや植え付けができます。

ミニトマトの育て方のポイント

水やり

植え付けてから1週間くらいは、根がしっかり根づくまで水をしっかり与えます。その後の水やりは控えめにして土の中にしっかり根が生えるようにしましょう。収穫期の水やりを控えめにすることで甘い実になりやすいようです。

梅雨時期の雨は、実が肥大しすぎの原因になったり、病気を発症しやすい環境になります。プランターで栽培している場合は、梅雨時はあまり雨の当たらない軒下に移動することが好ましいでしょう。

土が乾燥した状態が長く続いた後に大雨が降って急に水分を吸い上げると、実が割れてしまうことがあります。急に水を吸い上げるので、実の肥大するスピードに皮の生長が追い付かず裂けてしまうのです。株に雨がかからないように、高畝にしてマルチングをしたり、支柱と透明ビニールを使って簡易的な雨除けをする方法もあります。

肥料

畑栽培の場合は、肥料はそれほど必要としません。

プランター栽培の場合は、様子を見ながら少なめに施しましょう。

早い段階から肥料を与えると、茎葉が茂って実つきが悪くなります。そのため、実が付いて実がある程度大きくなってから2週間に1回くらい少なめに追肥しましょう。

病害虫

ミニトマトの実に穴が開いていたらオオタバコガ・タバコガがいる証拠です。ヘタの周りにいないか確認し、穴が開いている実は必ず取り除きましょう。

うどんこ病、灰色かび病、炭疽病は、野菜全般にかかる病気です。 葉や実に病斑が現れ、葉先から枯れたりしていきます。 春、梅雨の過湿期、夏の高温期などがかかりやすいため、 梅雨時期は雨が当たらないようにしてあげるなどの工夫をしましょう。 疫病の箇所が見つかったら、すぐに除去しましょう。

うどんこ病は、植物の葉などが粉をまぶしたように白くなります。5月~6月と9月~10月に発生しやすい病気で、はじめはぽつぽつと白く粉をふいている感じに見えますが、悪化してくると植物全体に蔓延しますので、葉が密集しないように管理しましょう。

ミニトマトの詳しい育て方

選び方

花が1花咲き始めたころの苗を選びましょう。節のしまった徒長していない、葉が大きく、濃い緑色のしっかりとした苗が良い苗です。病害虫に侵されていないかどうかよく見て確認します。

植え付け

ほとんどのミニトマトの定植はゴールデンウィーク前後の時期が適期ですが、夏に強い品種で6月に植え付けられる苗もあります。花蕾がついた頃に植え付けるのがポイントです。ミニトマトは、花がついている側だけに実がなります。通路側に花を向けて植え付けると収穫しやすいでしょう。

【畑栽培の場合】

水はけを良くするため、耕してから畝を作ります。黒いビニールでマルチングをし、苗を植える部分を丸くカットします。1m幅の畝に株間45~60cm幅で植え付けます。植え付けたら苗を支えるように支柱を立て、麻ひもで結びましょう。

【プランター栽培の場合】

深さがあるプランターを用意しましょう。1つのプランターに1苗で植え付けます。植え付けたら支柱を立てます。

仕立て方

ミニトマトのわき芽

仕立て方を紹介するうえで、「わき芽」について説明します。

わき芽とは、上の画像のように「茎や葉の付け根から出てくる芽」の部分のことをいいます。

このわき芽を放置してしまうと、主枝の栄養分を奪ってしまい、充実した実が収穫できません。不要なわき芽を取り除き、甘くて美味しいミニトマトを作りましょう。

わき芽かきの注意点

わき芽かきをする時は、どうしても株を傷つけてしまいます。特にミニトマトは、傷口から病原菌が入りやすいので、次の点に注意しましょう。

・わき芽は、指でかきとるか、消毒したハサミを使用する。

・わき芽をとった後の切り口が乾きやすいように、出来るだけ晴天の日に行う。 1週間のうちに2~3回は注意して観察すると、わき芽が小さいうちに取り除くことができます。

・もしもわき芽が大きくなりすぎたら、大きく育ち過ぎたわき芽は無理に切り取らずに、仕立てる本数を増やしてもよいでしょう。

切り取ったわき芽が大きいものだったら、そのまま土に挿して水を与えると根づいて新たに苗として生長します。

2本仕立て

・主枝に咲く一番花のすぐ下のわき芽を伸ばして2本仕立てにします。

・それ以外のわき芽は摘み取りましょう。放っておくとドンドンわき芽が出てきます。

支柱

2本に仕立てたら、次は苗を支柱で支えましょう。 主枝や側枝に沿わせて、支柱を刺して苗を支えていきます。苗を支柱に誘引するときは、節の下に麻ひもを固定します。交差させることでズレずに固定することができます。また、苗を傷めつけないように緩く結び、支柱の方で結びましょう。

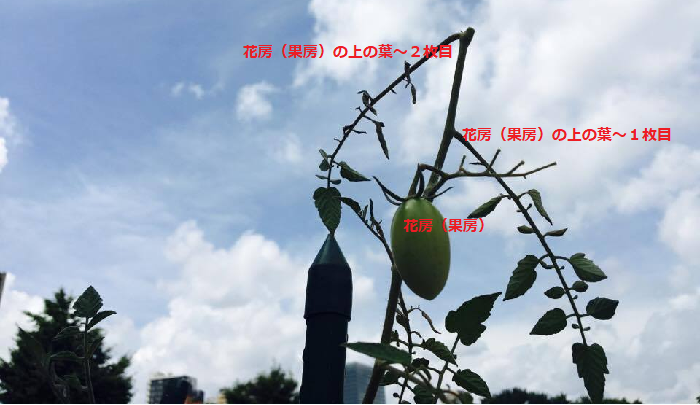

摘芯(摘心)・摘果

主枝が支柱の高さまで到達したら、主枝の先端を切ります。この作業を摘芯といい、摘芯することで、栄養が上に伸びる生長に使われることなく、実を充実させることができます。

果房(かぼう)からみて2枚の葉を残し、その上の主枝を摘芯します。

汚れたハサミで切ってしまうと、病気にかかりやすくなります。必ずアルコール除菌などした、清潔なハサミでカットしましょう。

摘芯しなくてもOK

じつは、ミニトマトの栽培は本当に奥が深く、考え方によって摘芯しなくても問題なく育てることができます。

ヘビ栽培

ミニトマトを摘芯せずに、そのまま主枝を伸ばしていく方法もあります。支柱のてっぺんまで到達した主枝を下にずりおろしながら栽培する方法です。

ずり下すことで、根元にとぐろを巻いたような茎ができるため、ヘビ栽培というそうです。

Uターン整枝栽培

摘芯せずに上に伸ばした枝が支柱のてっぺんまで到達したら、折り返して地面に向けて栽培します。ちなみに、ミニトマトの枝を折り返す専用のハンガーフックは、ネットなどでも購入することができます。

放任栽培

自然な状態で栽培するため、わき芽をかくことも、仕立てることも、摘芯することもしない栽培方法です。支柱も使わず、地這い状態で育てることもできます。

放任栽培は、まず充分な株間が必要で、さらに泥はねによる病気を防ぐためにマルチングを行わなければなりません。プランター栽培には不向きの方法です。

心(芯)止まりとは

茎となるべき新しい生長点が生育せずに、生長が止まってしまうことを心(芯)止まりといいます。

ミニトマトやトマトには、花房が数段ほど着くと生長点がなくなる心(芯)止まり形質をもっている品種があります。ご自身が育てているミニトマトやトマトが、心(芯)止まりの品種かどうかで摘芯の方法も異なります。

ちなみに、現在販売されているほとんどのミニトマトやトマトの苗は、心(芯)止まりの品種の可能性は低いので、通常通り1本仕立てや2本仕立ての対応で問題ないと思います。

収穫

ヘタの周りまで赤く熟したら収穫時期です。同じ株でも、日の当たり方などによって熟し方は異なるので、熟したものから収穫しましょう。

ミニトマトは比較的涼しい環境を好むため、真夏に25℃を超えるといったん花が咲かなくなり、9月くらいに再び復活して10月頃まで収穫できます。

ミニトマトの抜き取り作業

抜き取ることが決まったら、さっそく作業を始めましょう。大きく生長したミニトマトの苗を適当な大きさに分けて切っていきます。

これで、抜き取り完了ですが、ゴミ袋に入れて破棄する前に、必ず見て欲しいところがあります。

抜き取ったミニトマトの苗の根の観察

抜き取った苗の根をよく見てみると、上の画像のように太い根と細い根があります。どちらの根も表面に凸凹のない、きれいな根をしています。

アップで見るとよくわかります。このように根の表面がきれいな根であれば、抜き取るだけで問題ありません。

ネコブセンチュウ

上の画像をご覧ください。根の部分に大小のこぶのようなものができています。このような根は、ミニトマトやキュウリ、ナスなどのナス科に発生しやすい「ネコブセンチュウ」かもしれません。

ネコブセンチュウとは

土の中に生息する1mm以下のセンチュウで、植物の根の養分を吸います。その被害部分が大小のこぶのような形になります。

センチュウに侵された根は、充分な水分や養分を吸収することができず最後には枯れてしまいます。センチュウの大きさが1mm以下のため、肉眼で早期に発見することは難しいため、このように作物を抜き取るタイミングに、しっかりとセンチュウの存在を確認する必要があります。

▼センチュウについてはこちら