クチナシ|花の季節や香りの特徴、実の色素について解説

更新

公開

クチナシは、甘く濃厚な香りが魅力の花。クチナシの花咲く季節、香り、実の色素、英語名や育て方などを解説します。

目次

クチナシとは?基本情報

- 植物名:クチナシ

- 学名:Gardenia jasminoides

- 科名:アカネ科

- 属名:クチナシ属

- 分類:常緑低木

クチナシの特徴

クチナシは、香りの良い花を咲かせることで有名な常緑低木です。日本では静岡以西に、世界的にはインドシナの方まで自生しています。クチナシは光沢のある濃いグリーンの葉を持ち、花色は白です。

秋に熟す実は古来より染料として利用されてきました。クチナシという名前の由来は、実が熟しても裂けないので「口無し」、転じて「クチナシ」になったといわれています。

クチナシの種類

国内で流通している主なクチナシの種類を紹介します。

クチナシ

クチナシそのもの。常緑低木で花は白の一重咲きです。

ヤエクチナシ

クチナシの変種と言われています。花色は白でバラのような八重咲きです。

コクチナシ

クチナシに似ていますが、花も葉もクチナシよりも小ぶりです。花は白の一重咲きです。

コクチナシ八重咲き

コクチナシの八重咲き種です。コクチナシと同じく花も葉も小ぶりで、花はバラのような八重咲きです。

クチナシの花の咲く季節

クチナシの花咲く季節は、6月~7月です。そろそろ夏の気配を感じ始めた頃にクチナシの花は辺りいっぱいにその香りを漂わせます。花は、咲き始めは真白、咲き進むに従ってクリーム色がかっていき、最後はカスタードクリームのような色になって萎れていきます。

クチナシの花びらはキズが付きやすく、さらに花は非常に短命なので切り花で飾っても長く楽しむことはできません。それでも初夏のウェディングでクチナシのブーケを持ちたいという花嫁さんが後を絶たないのは、クチナシの花の儚さと香りの魅力ではないでしょうか。

クチナシの花の香りの特徴や成分

クチナシの花の香りは、特に夜になると強くなるのが特徴です。初夏の夜に、意識を奪われるほどの強い香りを感じて辺りを見回してみるとクチナシが咲いていた、というようなことはありませんか。

クチナシの香りの主成分は、リナロールと呼ばれるジンチョウゲやキンモクセイ、ジャスミン、フリージアなどと同じものです。リナロールは、熟れた果実を思わせるような甘い香りが特徴で、私たちが好ましいと思う香りを発します。このリナロールに他の香り成分が合わさって、クチナシ特有のあの濃厚で甘い香りができています。

クチナシは、日本の静岡より西や中国、台湾、インドシナが原産です。クチナシは19世紀にアジアからヨーロッパに渡ったとされています。ヨーロッパでは、この純白で甘い香りのする花が大変人気となり、香水の原料となったり、様々な香り付けに利用されたりしてきました。クチナシはもとはアジア原産の花ですが、花の甘い香りは古今東西問わず多くの人を魅了したようです。

現在でもクチナシの花の香りは人気で、多くの香水の原料に使われています。ただし、クチナシの花から香料を抽出するのは難しく、希少なので、多くは人工的に作られた香りで代用されているようです。

クチナシの実の色素

クチナシは香りが良いだけでなく、実から取れる色素も私たちにとって有用なものです。クチナシの実の色素が何に使われているか、どんな風に抽出されているのかをご紹介します。

クチナシの実の色素の使われ方

乾燥させたクチナシの実は、古くから黄色の染料として利用されてきました。食品や衣類もクチナシの実の色素で染められていたそうです。現在でもクチナシ色素は、栗の甘露煮やたくあんなど、黄色の着色に使われています。

クチナシの実の色素の色は?

クチナシの実はオレンジ色をしていますが、乾燥させるとさらに濃いオレンジ色になります。クチナシの色素は水溶性で、水に溶け出した色素は濃いオレンジ色ではなく、明るい黄色へと変化します。この黄色く変化したものがクチナシ色素として染料に使われているので、クチナシで染めたものは黄色くなっているという仕組みです。他にもクチナシからは青い色素と、赤い色素が取れます。これらの色素を混ぜて他の色が作られたりもしています。

クチナシの英語の名前は?

クチナシの英名| Gardenia(ガーデニア)

クチナシ属全般を指す学名が Gardenia です。学名はラテン語ですが、そのまま英語圏で植物名として使用されているケースは他にも多く見受けられます。

クチナシの英名|Cape jasmine(ケープジャスミン)

Cape jasmine はクチナシそのものを指す英語です。「一般的にみんなが使っている」、「英語圏の人なら誰にでも伝わる」というほどではないようです。

Gardenia と Cape jasmine、上手に使い分けてみてくださいね。

クチナシの育て方

クチナシは香りの良い花を咲かせる常緑低木です。関東以西であれば庭に植えて生垣にもできます。庭植えでも鉢植えでも育てやすいクチナシを自宅で育てましょう。

クチナシの植え付け、用土

クチナシの植え付けは真夏と真冬を避けた、春か秋の気候の良い時に行います。クチナシは通気性、保水性が高く、肥沃な土壌を好みます。植え付け前に腐葉土をたっぷりとすき込むなどして、肥沃な土壌を作りましょう。

鉢植えのクチナシは、市販の培養土で問題ありません。

クチナシの水やり

根付いてからのクチナシは、降雨に任せます。夏期など乾燥が数日続いたような時は様子をみて水やりをしてください。その際は気温が上がる日中を避けて、早朝か夕方に水やりしましょう。

鉢植えのクチナシは表土が乾いて白っぽくなったら、鉢底から水が流れ出てくるくらい、たっぷりと水やりします。

クチナシの肥料

クチナシは、過肥にすると病害虫の被害にあいやすくなるので、控えめに管理しましょう。花が終わった後のお礼肥として緩効性肥料を適量施します。

クチナシがあいやすい病害虫の被害

すす病

日当たり、風通しが悪いと発生しやすくなります。葉がすすを被ったように黒ずんでくるのでわかります。

被害にあった葉は除去し、混み合った枝を整理するなどして、採光と通気性の確保を心がけましょう。被害がひどい場合は薬剤を散布します。

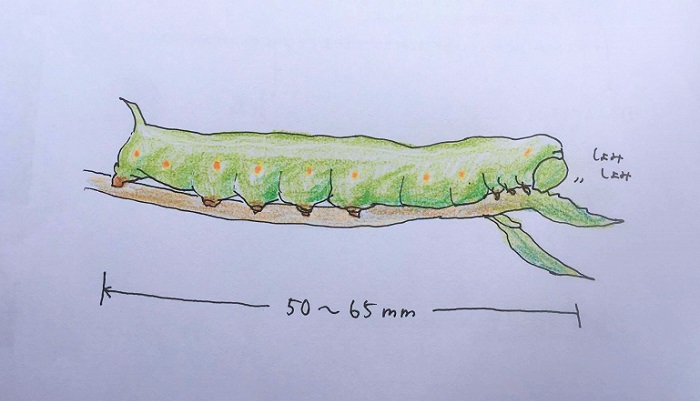

オオスカシバの幼虫

クチナシがもっとも被害にあいやすいのがオオスカシバの幼虫です。葉に虫食いのあとが見られたら、オオスカシバの仕業かもしれません。葉と同じような鮮やかなグリーンをしているので、最初は見つけ辛いかもしれません。早めに探し出して捕殺をしないと、あっという間に丸坊主にされてしまいます。被害がひどい場合は薬剤を散布します。

クチナシの剪定のタイミング

翌年もたくさんの花を楽しむために最適な剪定の時期は、花が終わった直後です。クチナシは、花後に生長した枝の先端に翌年の花芽がつきます。結実まで楽しんでから剪定をすると、花芽も切ってしまいかねません。翌年も香りの良い花を楽しむなら、早めに剪定しましょう。花後すぐに剪定すると風通しも良くなるので、夏の高温多湿による蒸れにも効果的です。

クチナシは、甘く濃厚な香りの純白の花を咲かせる花木。切り花では長く楽しめないクチナシの花を育てて、香りを満喫してみませんか。

▼編集部のおすすめ