秋の七草とは?|秋の七草の由来や種類、覚え方

更新

公開

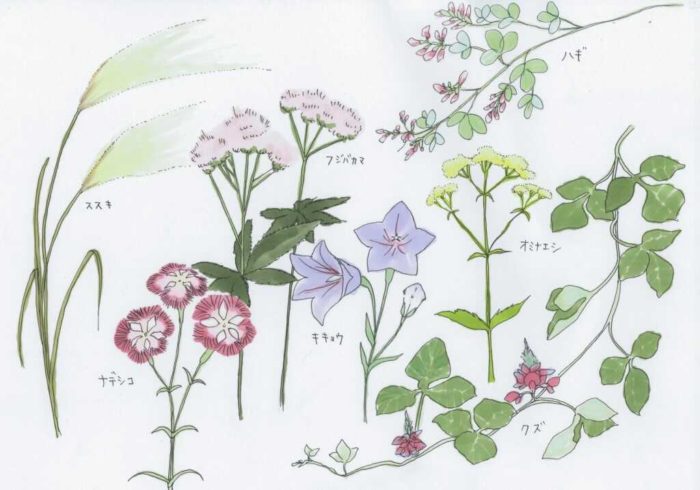

「秋の七草」をご存知でしょうか?「春の七草」は、一年の無病息災を祈念して七草粥にして食べるので、正月明けにスーパーでも商品として並ぶのでよく知られているのに対して、「秋の七草」はすべてを知らない方も多いのでは。今回は「秋の七草」の由来やひとつひとつの種類をご紹介します。

目次

秋の七草とは?

秋の七草とは、山上憶良(やまのうえのおくら)が詠んだ下記の2首の歌にちなんでいます。

1.「秋の野に 咲たる花を 指折り かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」 (万葉集)

2.「萩の花 尾花葛花 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなえし) また藤袴 朝顔の花」 (万葉集)

秋の七草とは

・姫部志、女郎花(オミナエシ)

・尾花(ススキ)

・桔梗(キキョウ)

・瞿麦、撫子(ナデシコ)

・藤袴(フジバカマ)

・葛花(クズ)

・萩(ハギ)

歌の中にある「朝顔の花」については、朝顔・昼顔・ムクゲ・桔梗など諸説ありますが桔梗が有力とされています。

秋の七草は、春の七草のように粥にして食べたり、というようなことは特にありません。

平安時代貴族は、秋の七草が咲いていた花野(はなの)を歩きながら歌を詠むという風流な遊びをしていました。花野に咲く秋の七草を月の光で愛でていたのでしょうか。

秋の七草の簡単な覚え方

秋の七草の簡単な覚え方をご紹介します。

・姫部志、女郎花(オミナエシ)

・尾花(ススキ)

・桔梗(キキョウ)

・瞿麦、撫子(ナデシコ)

・藤袴(フジバカマ)

・葛花(クズ)

・萩(ハギ)

上から頭の文字をつなげて「お好きな服は(おすきなふくは)」という覚え方が一般的に広まっています。

▼春の七草を使った七草粥について

秋の七草の種類

ススキ(尾花)

尾花はススキの別名です。イネ科の多年草で草丈は1~2mになります。集落付近や畔などによく茂っていたため茅葺屋根(かやぶきやね)の材料として使われることもあったようです。お月見には欠かせない草花のひとつです。

クズ(葛花)

マメ科に分類される大型のつる性植物です。葛の根から取り出したデンプンは葛粉と呼ばれ、葛餅や葛切りの原材料として使われてきました。

ナデシコ(瞿麦)

ナデシコ科の多年草で、山などでよく見られます。江戸時代ではナデシコを交配させたり、自然交配によって生まれたナデシコを観賞していました。

オミナエシ(姫部志)

オミナエシ科の多年草で、草丈が60~100cm程になります。8月~10月頃に黄色い美しい花を咲かせる美花種です。オミナエシが「女郎花」と表現されるようになったのは西暦900年代以降のことです。

フジバカマ(藤袴)

キク科の多年草で、8月~9月頃に白い花を咲かせます。当時は当たり前のように生えていたそうですが、現在では数が減り、絶滅危惧種にまで指定されています。

キキョウ(桔梗)

キキョウ科に属する多年草で、草丈が40~100cm程になります。花がとても美しく、今でも園芸種が多数流通しています。花の姿形の美しさから多くの武将の家紋として使われています。

ハギ(萩)

マメ科ハギ属の総称で、何種類もあります。枝垂れるような姿の細枝から、白やピンクの小さな花が多数開花します。大株になるとかなりの迫力があります。七草のひとつとなっていますが、植物の分類としては木本(落葉低木)です。

秋の七草は野に咲く花なので、すべてをお花屋さんで購入するのは難しいかもしれないですが、ススキと桔梗だけでも十分秋らしい花です。七草の中から手に入った草花をあしらって、秋の風情を感じてみませんか?

▼編集部のおすすめ