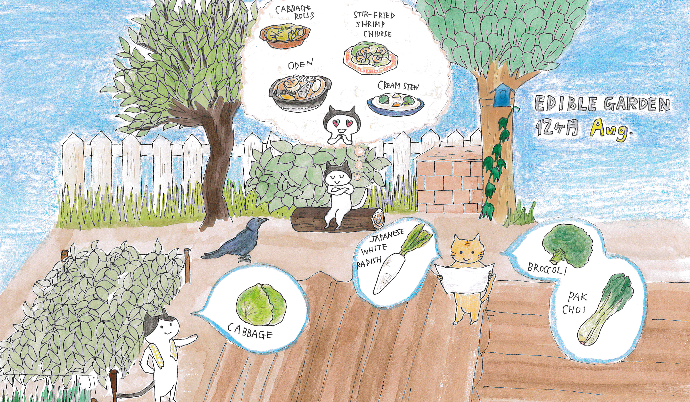

エディブルガーデン12か月|9月の作業

更新

公開

illustration:小野寺 葉月

エディブルガーデンとは?

野菜や果樹、ハーブなど食べられる植物を取り入れ、育てて収穫を楽しむことができる庭や菜園のことを意味します。

今年から家庭菜園を始めようとしているみなさんと一緒に楽しいエディブルガーデン作りを始めましょう。

さあ、エディブルガーデン12か月の始まりです!

目次

二十四節気〜9月は白露・秋分

〜白露〜

空がだんだん高くなり、秋の深まりを感じる季節になりました。

ほとんどの秋冬野菜の苗の植え付けは9月上旬には終わらせなければなりません。まだ購入していない方は大急ぎで植え付けましょう。

〜秋分〜

お米の美味しい季節になりました。秋の収穫に感謝しましょう。

8月のおさらい

・8月末までに春夏野菜のお片付けする?しない?

・抜き取った苗の根はしっかり観察!!

・秋冬野菜の植え付け前の作業

・秋冬野菜は何を育てますか?

家庭菜園〜9月の作業

どんどん気温が上がる春夏栽培と違い、秋冬栽培は冬にかけて気温が下がります。できるだけ暖かい温度で生育させるためにも苗の植え付けは9月上旬までに済ませましょう。

今からでもまだ間に合う、9月にまける種

うっかり秋冬野菜の植え付け時期を逃した方にも、まだ間に合う野菜の種をご紹介します。

秋冬野菜の中には冬の寒さを利用して甘みが増す野菜もあり、タアサイや春菊、小松菜などは株ごと収穫するだけでなく、大きく生長した外葉から順次収穫することができるため、長い間楽しめる野菜もありますよ。

※主に関東温暖地栽培、種まきや収穫時期は品種にもよります。

タアサイ

・種まき ~10月頃まで

・収穫 12月~2月頃まで

春菊

・種まき ~10月頃まで

・収穫 10月~12月頃まで

小松菜

・種まき ~10月頃まで

・収穫 10月~12月頃まで

その他のおすすめ秋冬野菜

秋冬野菜植え付け後の注意と対策

秋冬野菜が一番最初にトラブルにあうこと……それは害虫被害です。

植え付けてから11月頃まで、秋冬野菜もすくすくと生長しますが、虫たちにとっても活発な活動期間にあたります。

9月の害虫被害に注意

害虫からちょっと目を離したすきに野菜の葉を食べられてしまい、あっという間に丸裸にされてしまいます。

害虫に狙われやすい野菜や食べられやすい部位、いち早く発見するポイントを知って害虫に負けない秋冬野菜を育てましょう。

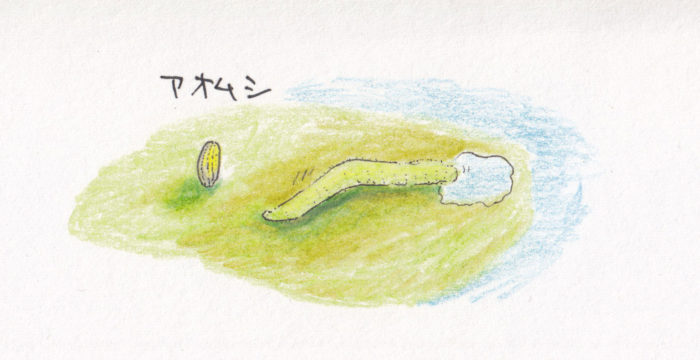

アオムシ(幼虫)

illustration:小野寺 葉月

| 食害部分 | 葉 |

| 発見のポイント | 葉の上のフン |

| 対策 | 葉の上、茎などにいるアオムシを捕殺する。 |

| 発生しやすい野菜の代表例 | カブ、大根、チンゲンサイ、白菜、ブロッコリーなど |

アオムシとは、チョウ目の幼虫の中でも、体に毛虫のような長い毛がなく、緑色をしているもののことを指します。代表的な種として、成虫はモンシロチョウになります。

アオムシが小さいうちは、葉の食害も小さく済みますが、体長が3cmほどまで成長する頃には、どんどん食欲旺盛になります。そのため、キャベツ等は、葉脈を残して全体的に食害されてしまいます。

主な発生時期は、4~6月、9~11月頃ですが、特に5~6月頃、9月頃に被害が目立つようになります。

アオムシができるだけ小さいうちに、見つけ次第捕殺しましょう。

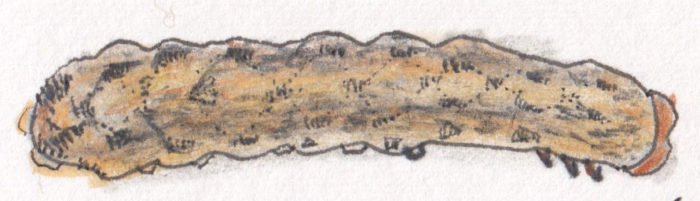

ヨトウムシ(幼虫)

illustration:小野寺 葉月

| 食害部分 | 葉 |

| 発見のポイント | 葉の上のフン |

| 対策 | 幼虫は主に夜に活動する。昼間は株の周りの土中1cmほどの深さにいるため、見つけ次第捕殺する。 |

| 発生しやすい野菜の代表例 | キャベツ、大根、レタス、白菜、ブロッコリー、ホウレンソウなど |

illustration:小野寺 葉月

ヨトウムシとは、ガの幼虫です。成長した幼虫が夜に葉を食害することから、夜に盗む虫「ヨトウムシ(夜盗虫)」と呼ばれるようになりました。

主な発生時期は、5~11月です。

成虫であるヨトウガが、葉の裏に卵を産みつけます。孵化した若い若齢幼虫は、葉の裏から食害します。そのため、葉の表側が残るため、葉がカスリ状になります。

成長するに従い、食欲旺盛になりますので、ヨトウムシ1匹でも壊滅的な状態になってしまいます。

葉の上に濃緑黒色のフンを見つけたら、葉の裏や、株元の土の下1cm位の深さを、箸などで探ってみると見つかります。

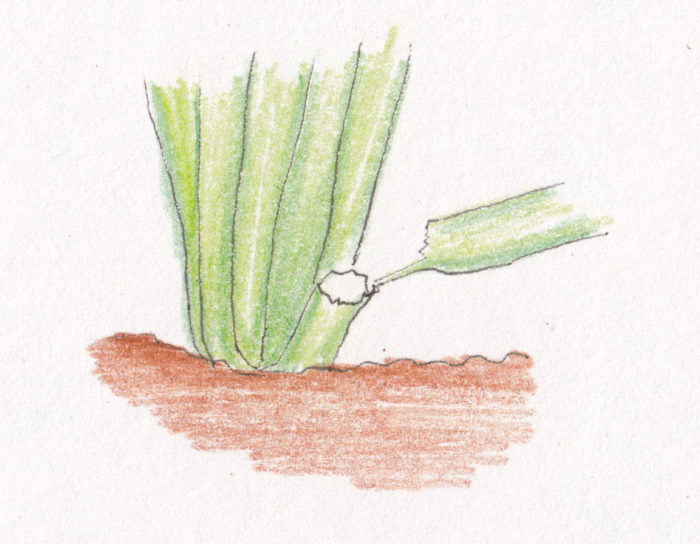

ネキリムシ(幼虫)

illustration:小野寺 葉月

| 食害部分 | 地際の茎、葉 |

| 発見のポイント | 植えて間もない苗が倒れる |

| 対策 | 株元の土を軽く掘って、土の中にいる幼虫を見つけ出し捕殺する。 |

| 発生しやすい野菜の代表例 | 大根、レタス、白菜、カブ、キャベツなど |

illustration:小野寺 葉月

ネキリムシという名前がついていますが、根を食害するのではなく、実際は地際の茎の部分を食害します。

主な発生時期は、3~6月、8~11月です。

ヨトウムシ同様に、昼間は土の中に隠れていることが多いため、株元の土の下1cm位の深さを、箸などで探って捕獲します。

植えたばかりの苗が倒れたり、苗が土から浮いているように見えた次の日には、傾きながら萎れ始めます。

ネキリムシの終齢幼虫となると、体長45mmほどにもなり、地際の茎だけでなく、葉の食害も目立ち始めます。

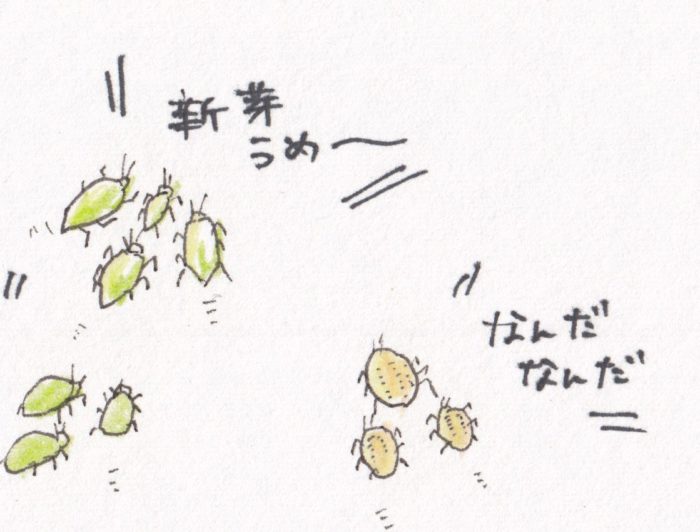

アブラムシ

illustration:小野寺 葉月

| 食害部分 | 葉裏・新芽 |

| 発見のポイント | 葉裏・新芽について植物の汁を吸っている。 |

| 対策 | 数が少ないうちは捕殺し、手に負えなくなったら水で流す方法もある。 |

| 発生しやすい野菜の代表例 | 大根、レタス、白菜、カブ、キャベツなど |

アブラムシは種類によって生態も違いますが、翅(ハネ)のある有翅型(ユウシガタ)は植物から植物に飛んで移動することができます。

翅(ハネ)のないタイプの無翅型(ムシガタ)のアブラムシは、春から秋の間は交尾をすることなく単性生殖のメスだけで増えます。

秋の終わりごろになるとオスが発生、産卵メスとオスが交尾し、メスは卵を産みつけます。春に越冬後の卵から産まれるアブラムシは翅がないアブラムシ。このサイクルを繰り返します。

主な発生時期は、4~11月ですが、1年を通して室内外でよく見かける害虫です。

アブラムシは、おもに植物の新芽やつぼみに群生して、植物の汁を吸い、生育を阻害します。

さらに、ウィルス病を媒介するため、植物にダメージを与え、大量のアブラムシに侵された植物はやがて枯れてしまします。

アブラムシの駆除の方法は、発生の数で対応が異なります。アブラムシの数が少ないうちは、じかに手でとってしまう方が確実に捕殺できます。

少し発生数が多くなると、粘着力が弱めのテープなどを使って取り除き、さらに多くなると薄めた牛乳や石鹸水を吹きかけ、アブラムシを窒息又は乾燥するときに縮む力をつかって圧迫死させて駆除します。

最終的に手に負えなくなるほど、大量のアブラムシが発生した場合は、勢いのある水で洗い流してみてはいかがでしょうか。

害虫を寄せ付けないための対策

一番有効な対策は、苗に害虫を寄せ付けないようにすることです。

苗に寒冷紗をすることで、モンシロチョウなどの成虫が飛んできて、葉の裏に卵を産み付けることを阻止したり、アブラムシの飛来を防止することができます。

寒冷紗(かんれいしゃ)の中に苗が収まるうちは、できるだけ被せたままで育てた方が安心です。

日照不足が心配されるときは、時々寒冷紗を外して、太陽の光を当てるようにしましょう。

いかがでしたか?

次から次へと収穫できる春夏野菜に比べて、じっくり育てて一気に収穫するのが秋冬スタイルです。何より大変なのは9~11月頃まで続くこの害虫対策です。生育初期の頃から害虫対策をしっかり行って秋冬野菜の栽培を成功させましょう。