暦とガーデニング|二十四節気、雑節、七十二候まで

更新

公開

![]()

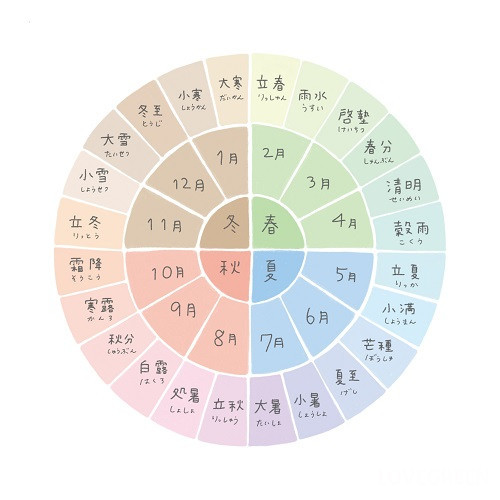

みなさんは、「暦(こよみ)」をガーデニングに活用していますか? 暦には、「二十四節気」や「雑節」と呼ばれる季節の区切りがあり、農作業の目安になってきました。ガーデニングにも、きっと役立つのではないでしょうか。

目次

暦の基礎知識

暦は中国から朝鮮半島を通って伝わり、飛鳥時代の推古12(604)年に日本初の暦が作られたとされています。当時の暦は「太陰太陽暦」で、月の満ち欠けをもとにして1か月を決めていました。

この太陰太陽暦は明治の初めまで長く使われましたが、近代化を進めるため西洋に学んだ明治政府が太陽暦の導入を決定。太陽暦とは、地球が太陽の周りを一回りするのにかかる時間を1年とする暦です。

太陰太陽暦がいわゆる旧暦、太陽暦が新暦です。日本の暦が旧暦から新暦に変わったのは明治5(1872)年のことでした。

新暦で起こった混乱

この旧暦から新暦への移行で、現代にも続く混乱(?)が生まれました。旧暦が使われていたのは明治5年12月3日まで。その翌日が、新暦の明治6年1月1日となったのです。ほぼ1か月のずれがここで生じました。

2026年の正月は、新暦ではもちろん1月1日ですが、旧暦の正月(旧正月)は2月17日です。農作業の目安となる二十四節気も旧暦を基準に作られたものですから、季節感としても、同様のずれが起こりました。

もともと、二十四節気が生まれた中国と日本では気候も違い、季節感のずれはありました。それが、さらにずれたわけです。

二十四節気と季節感~1か月ずらして考えましょう

![]()

2026年の立春は2月4日ですが、TVニュースではお決まりの「立春とはいえ、まだ寒いですね」という言葉が飛びかいます。気持ちを1か月後にずらして、3月上旬だと考えれば春を感じるはずで、ほかの節気にも同じことがいえます。

二十四節気は、立春を起点に一年を24の節気に分けています。農作業やガーデニングにつながる節気を挙げると―

| 雨水(うすい)2月19日 | 農作業の準備を始める時期 |

| 啓蟄(けいちつ)3月 5日 | 暖かくなって虫が活動しはじめる時期 |

| 清明(せいめい)4月 5日 | 農耕が始まる時期 |

| 穀雨(こくう)4月20日 | タネまきや苗を育てる時期 |

| 白露(はくろ)9月 7日 | 草花に朝露が降りはじめる時期 |

| 霜降(そうこう)10月23日 | 霜が降りはじめる時期 |

などなど。確かに、現在では二十四節気の日付にプラス1か月するほうが、実際の季節感としてはしっくりきますよね。

※日付は2026年のもの。年によって日が変わります

雑節にもヒントはいっぱい

![]()

暦には、二十四節気のほかに、次のような雑節があります。

| 土用(どよう) | 春・夏・秋・冬の4回 |

| 社日(しゃにち) | 春:3月15日 豊年を祈る 秋:9月21日 収穫を祝う |

| 八十八夜(はちじゅうはちや) | 5月1日 立春から88日目。タネまきの目安の日 |

| 半夏生(はんげしょう) | 7月1日 天から毒が降る日、農作業は休む |

| 二百十日(にひゃくとおか) |

8月31日 立春から220日目。暴風雨が多い |

ウナギを食べる夏の土用はおなじみですが、土用は四季それぞれにあり、旬の食材をいただきます。また、土用は「土を休める時季」とされていて、土づくりや肥料を考えるタイミングでもあります。

七十二候で話題づくり

![]()

二十四節気は1年を24に分けた約15日間。それをさらに3つずつに分けた「七十二候(しちじゅうにこう)」もあります。これは、市販のカレンダーには載っていませんが、ガーデニングを楽しむ人にとっては、より季節を実感できるものになっています。例えば、

| 桃始笑(ももはじめてさく) | 3月10日頃 |

| 梅子黄(うめのみきばむ) | 6月16日頃 |

| 山茶始開(つばきはじめてひらく) | 11月 7日頃 |

| 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) | 11月27日頃 |

など。ちょっと粋な言葉が並んでいます。

七十二候もやはり中国で生まれましたが、江戸時代の暦学者が日本の気候風土に合わせて改訂したといいます。モモの花が咲いたようすを、「モモが笑う」と表現するなんて、とても素敵だと思いませんか?

ガーデニング仲間との交流のなかで、七十二候の話題を出してみてはどうでしょう。そのときも、季節が1か月ずれていることをお忘れなく。

※本記事は国立国会図書館のホームぺージ「日本の暦」等を参考に構成しています。

▼編集部のおすすめ