野菜の花ってどんな花?野菜の花49選|花言葉・育て方のポイント

更新

公開

野菜にどんな花が咲くか知っていますか?野菜の花は野に咲く花のような楚々としたイメージがありますが、よく見るとそれぞれ個性的な花姿をしています。雄花と雌花で花の形が違ったり、大輪の花や華やかな色の花を咲かせるものもあります。今回、49種類の野菜の花の写真を集めてみました。野菜ごとの花言葉と育て方のポイントとともに紹介します。

目次

野菜の花の魅力

普段美味しく食べている野菜。そんな野菜にどんな花が咲くか見たことがありますか?

野菜の花は決して華やかではなく、どちらかというと目立たない自然な雰囲気なので、それほど気にしたことがない方が多いのではないでしょうか。でも実は、野菜はひとつひとつ違う花姿をしています。中には、華やかな花色をしていたり、観賞用の有名な花に似ているものもあります。

野菜の花や葉を知ると、幼い苗の状態でも何の野菜かわかるようになって面白いですよ。家庭菜園で野菜を育てると、野菜の花が咲く姿も見ることができてワクワクします。それでは、野菜の花を紹介していきます!

野菜の花|果菜類18選

果菜類とは

果菜類は、主に果実を食用にする野菜です。

ミニトマト

分類:果菜類・ナス科

原産地:南米アンデス山地

どんな花

ミニトマトは、5月~8月頃小さな黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

植え付けてから根づくまでは水をしっかり与え、その後の水やりは控えめにしましょう。梅雨時期は、ミニトマトが肥大しすぎたり、病気になりやすい環境です。プランターで栽培している場合は、梅雨時は雨の当たらない軒下に移動することが好ましいです。不要なわき芽を取り除き、主枝に栄養を行きわたらせて充実した実を育てましょう。

▼ミニトマトの詳しい育て方はこちら

花言葉

ミニトマトの花言葉は「完成美」「感謝」

▼ミニトマトの花言葉の由来などはこちら

きゅうり

分類:果菜類・ウリ科

原産地:インド

どんな花

きゅうりの雌花

きゅうりは6月~8月頃、一つの株に黄色い雌花と雄花がつきます。きゅうりの雌花は、花の根元に小さいミニきゅうりがついているのが目印です。

きゅうりの雄花

雄花の根元には、ミニきゅうりがついていません。

育て方のポイント

きゅうりは水を好む性質があります。日頃から乾燥させないように管理しましょう。株元に敷きわらなどを敷くと、雨のはね返りによる病害虫を予防したり、夏の乾燥を防ぐことができます。

▼きゅうりの詳しい育て方はこちら

花言葉

きゅうりの花言葉は「洒落」

▼きゅうりの花言葉の由来などはこちら

なす

分類:果菜類・ナス科

原産地:インド東部

どんな花

なすは、5月~10月頃に紫色の花を咲かせます。なすの状態が良い時は、花色がきれいな濃い紫色で、花の中心にある雌しべが雄しべより長くなります。

育て方のポイント

なすは寒さに弱いので、春先の寒い日の遅霜に当たると枯れてしまいます。しっかり暖かくなってから植え付けるか、苗が小さいうちは寒冷紗の中で育てましょう。とても肥料を好む野菜のため、植え付けた2週間後から追肥を始めます。なり疲れしてきたら、枝を大きく切り戻して追肥し、勢いを回復させて秋なすを収穫します。

▼なすの詳しい育て方はこちら

花言葉

なすの花言葉は「希望」「つつましい幸福」

▼なすの花言葉の由来などはこちら

ピーマン

分類:果菜類・ナス科

原産地:熱帯南アメリカ

どんな花

ピーマンは6月~10月頃、白い小さな花をうつむき加減に咲かせます。

育て方のポイント

ピーマンは寒さに弱く、苗が小さいうちに低温にあうと育ちが悪くなります。植え付けは暖かくなってから行うか、植え付け当初は寒冷紗の中で育てましょう。茎が細いので風に弱く、実がたくさん付くと枝が折れやすいので支柱を立ててしっかり誘引します。実がいっせいになりすぎて株が弱ったときは、実が小さいうちに収穫して株を回復させましょう。

▼ピーマンの詳しい育て方はこちら

花言葉

ピーマンの花言葉は「海の恵み」「海の利益」

▼ピーマンの花言葉の由来などはこちら

バプリカ

分類:果菜類・ナス科

原産地:熱帯南アメリカ

どんな花

パプリカは、6月~10月頃にピーマンに似た白い小さな花を咲かせます。

育て方のポイント

ピーマンは緑色の未熟果を収穫しますが、パプリカは完熟した果実を収穫します。パプリカには、オオタバコガ・タバコガの害虫がつくことがあります。その被害を防ぐため、パプリカの実が完熟するまでの期間、果実に台所用の排水溝ネットなどをかぶせて防除する方法もおすすめです。

▼パプリカの詳しい育て方はこちら

花言葉

パプリカの花言葉は「君を忘れない」

▼パプリカの花言葉の由来などはこちら

唐辛子

分類:果菜類(香辛野菜)・ナス科

原産地:熱帯アメリカ

どんな花

唐辛子は、6月~10月頃ピーマンに似た白い小さな花を咲かせます。

育て方のポイント

唐辛子は、一番花のすぐ下から出る強い枝を2~3本残して、それより下のわき芽は摘み取ります。その後は、あまりにも枝が込み入って風通しが悪い場合、枝切りをして風通しを良くしましょう。葉や実が地面についたままの状態だと病気になりやすくなります。地面に付いてしまう枝葉は取り除きましょう。

▼唐辛子の詳しい育て方はこちら

花言葉

唐辛子の花言葉は、観賞用唐辛子と同じ「旧友」「嫉妬」「雅味」「生命力」「悪夢がさめた」

▼観賞用唐辛子の花言葉の由来などはこちら

ゴーヤ

分類:果菜類・ウリ科

原産地:東アジア・熱帯アジア

どんな花

ゴーヤの雌花

ゴーヤは、7月~9月頃に5枚の花びらを持つ小さな黄色い花を咲かせます。

ゴーヤの雌花

ゴーヤには雌花と雄花があります。雌花の中心部は黄緑色で、雌花の下には小さなゴーヤがついています。

ゴーヤの雄花

雄花の中心部は黄色です。花は細い花茎とつながっていて、ゴーヤの赤ちゃんはついていません。

育て方のポイント

細いつるが数メートルにも伸びるので、支柱を立てたりフェンスを使って誘引します。巻きひげを伸ばしてよく巻き付くため、初期に1回~2回縛り、その後はおおまかに方向づければ大丈夫です。基本的に人工授粉しなくても実をつけますが、マンションなどでなかなか虫がやってこない環境の場合は、人工授粉に挑戦してみましょう。晴れた日の午前中早いうちに、雌花にその日に咲いた新鮮な雄花を受粉させます。

▼ゴーヤの詳しい育て方はこちら

花言葉

ゴーヤの花言葉は「強壮」

▼ゴーヤの花言葉の由来などはこちら

オクラ

分類:果菜類・アオイ科

原産地:アフリカ北東部

どんな花

オクラは7月~9月頃、ハイビスカスやフヨウに似た美しい花を咲かせます。花は一日花で、咲いた花は一日でしぼんで落ちてしまうので、オクラの花が咲いている姿を見ることができたらとてもラッキーです。

育て方のポイント

オクラは、苗が小さい頃は寒さに弱い性質があります。しっかり暖かくなってから植えるか、植えたての時は寒冷紗の中で育てましょう。実が大きくなりすぎるとすじができて固くなってしまうので、大きくなりすぎないうちに収穫し、収穫した実から下の葉はカットして風通し良く管理します。

▼オクラの詳しい育て方はこちら

花言葉

オクラの花言葉は「恋で身が細る」

▼オクラの花言葉の由来などはこちら

ズッキーニ

分類:果菜類・ウリ科

原産地:アメリカ南部・メキシコ北部

どんな花

ズッキーニは5月~8月頃、6cm~8cmくらいの大きさの黄色い花を咲かせます。雌花と雄花があり、雌花には小さなズッキーニの赤ちゃんがついています。花ズッキーニ料理に使われるのは小さな実がついた雌花が多いですが、雄花も同じように食べられます。花を料理に使う際は、開花前に収穫します。

育て方のポイント

ズッキーニは、多湿を嫌うので排水の良い土壌で育てます。葉が大きいため、風に振り回されて茎が反転したり折れることがあります。折れたところから病気になることがあるので、折れないように必ず短い支柱を立てて固定して育てましょう。開花後の生長が早いため、取り遅れないように注意します。

▼ズッキーニの詳しい育て方はこちら

花言葉

ズッキーニの花言葉は「ほのかな恋」

▼ズッキーニの花言葉の由来などはこちら

かぼちゃ

分類:果菜類・ウリ科

原産地:アメリカ大陸

どんな花

かぼちゃは5月~8月頃、黄色い雌花と雄花を咲かせます。雌花には小さなかぼちゃの赤ちゃんがついています。雄花にはついていません。

育て方のポイント

かぼちゃは湿気が多いと病気が発生しやすくなるので、排水良く育てるように注意しましょう。開花後45日~50日たって果実が熟し、爪がたてにくいくらいに固くなったら収穫します。

▼かぼちゃの詳しい育て方はこちら

花言葉

かぼちゃの花言葉は「広大」

▼かぼちゃの花言葉の由来などはこちら

とうもろこし

分類:果菜類・イネ科

原産地:メキシコからアメリカ北部

どんな花

とうもろこしは6月~7月頃、先端にススキの穂に似た雄穂、葉の付け根に雌穂ができます。

育て方のポイント

とうもろこしのひげは雌しべにあたり、ひとつひとつのとうもろこしの粒からひげが伸びています。受粉して雌しべが茶色に色づくと、とうもろこしの粒が充実して収穫時期の合図になります。1列に植えるよりは数列に植える方が花粉がよくついて実入りが良くなります。

▼とうもろこしの詳しい育て方はこちら

花言葉

とうもろこしの花言葉は「財宝」「豊富」「洗練」

▼とうもろこしの花言葉の由来などはこちら

さやえんどう

分類:果菜類・マメ科

原産地:中央アジア・中近東

どんな花

さやえんどうは4月~6月頃、マメ科特有の形の可愛い花が咲きます。花色は白、紅色です。

育て方のポイント

さやえんどうは酸性土壌に弱いので、石灰をまいて酸度を調整します。マメ科の植物は、根粒菌といって根に共生する根粒菌が窒素分を作ります。そのため、追肥等は控えめにします。肥料が多いと枝葉ばかりが大きくなり、実がつきづらくなるので注意しましょう。

▼さやえんどうの詳しい育て方はこちら

花言葉

さやえんどうの花言葉は、えんどう豆と同じく「いつまでも続く楽しみ」「必ずくる幸福」「約束」

▼えんどう豆の花言葉の由来などはこちら

グリーンピース

分類:果菜類・マメ科

原産地:中央アジア・中近東

どんな花

グリーンピースは4月~6月頃、マメ科特有の形の可愛い花が咲きます。花色は白、紅色で、さやえんどうの花とそっくりです。その理由は、さやえんどうとグリーンピースは同じエンドウ豆の仲間で、若い莢を食べるのがさやえんどう、未成熟の実を食べるのがグリーンピースと呼ばれているからです。

育て方のポイント

育て方は、さやえんどうと同じです。グリーンピースは、実が育って莢がふくれたら収穫しましょう。

▼えんどう豆の詳しい育て方はこちら

花言葉

グリーンピースの花言葉は、えんどう豆と同じく「いつまでも続く楽しみ」「必ずくる幸福」「約束」

▼えんどう豆の花言葉の由来などはこちら

そら豆

分類:果菜類・マメ科

原産地:アフリカ北部

どんな花

そら豆の花は3月~4月頃、同じマメ科のスイートピーに似た美しい花を咲かせます。花色は紫と白の複色で、花びらがひらひらしていてまるで蝶々が羽を広げているようです。

育て方のポイント

アブラムシがつきやすいので、よく見て早期に発見して対策を行いましょう。そら豆は、さやが空に向かって上に伸びるのですが、そら豆の実が充実して収穫時期になるとさやがふくらみ、重くなって下を向いて垂れてきます。

▼そら豆の詳しい育て方はこちら

花言葉

そら豆の花言葉は「永遠の楽しみ」「憧れ」

▼そら豆の花言葉の由来などはこちら

枝豆(エダマメ)

分類:果菜類・マメ科

原産地:中国

どんな花

![]()

枝豆は6月~8月頃、白や紫色の小さな花を次々と咲かせます。

葉の下に隠れてとても小さい花が咲くので、咲いているのを見逃してしまうことが多いかもしれません。

育て方のポイント

枝豆の種は、大豆。大豆に水をかけて発芽させるので、鳥にとっては最高のごちそうです。そのままにしておくと発芽する前に鳥に全て食べられてしまいます。種をまいたら必ず寒冷紗や不燃布をかけて、鳥から守りましょう。

▼枝豆の詳しい育て方はこちら

花言葉

枝豆の花言葉は「必ず来る幸せ」「可能性は無限大」「親睦」

▼枝豆の花言葉の由来などはこちら

スイカ

分類:果菜類・ウリ科

原産地:南アフリカ

どんな花

スイカは、1株に雌花と雄花が存在する雌雄異花(しゆういか)の植物です。6月~7月に黄色い花を咲かせます。写真は雌花で、雌花には花粉がありません。雌花の花の下にはスイカの赤ちゃんのような小さなふくらみがあります。

写真は雄花で、雄花の中には雄しべがあり、黄色い花粉がたっぷりついています。

育て方のポイント

スイカは多湿を嫌うので、水のやりすぎに注意しましょう。地植えの際は、降雨のみで十分育ちます。雨が多すぎると、急に実が大きくなって割れてしまうことがあります。一般的に大玉スイカは40~50日くらいで収穫ができるようになるため、人工授粉した時は日付をラベルに書いておくと収穫時期がわかりやすいです。

▼スイカの詳しい育て方はこちら

花言葉

スイカの花言葉は「どっしりしたもの」「かさばるもの」

▼スイカの花言葉の由来などはこちら

いちご

分類:果菜類・バラ科

原産地:南アメリカ・北アメリカ

どんな花

いちごは3月~4月頃、白や赤の花を咲かせます。

育て方のポイント

いちごは、気温の低下とともに休眠期に入ります。冬の水やりは、暖かい日の午前中に行うなど配慮しましょう。上の方の葉が伸び始めたら、枯れた下葉は取ります。腐った実や変形果も早めに取り除きましょう。

▼いちごの詳しい育て方はこちら

花言葉

いちごの花言葉は「幸福な家庭」「尊情と愛情」

▼いちごの花言葉の由来などはこちら

食用ほおずき

分類:果菜類・ナス科

原産地:北アメリカなど

どんな花

食用ほおずきは、6月~8月頃に小さな黄色い花(内側が茶色)を咲かせます。

育て方のポイント

食用ほおずきは枝葉を広げながら生長するので、支柱を四方に立てて組んで枝を誘引しましょう。中の実が熟してくると、外側の袋が茶色くなり、それが収穫の合図となります。

▼食用ほおずきの詳しい育て方はこちら

花言葉

ほおずきの花言葉は「自然美」「心の平安」

▼ほおずきの花言葉などについて詳しくはこちら

野菜の花|葉茎菜類17選

葉茎菜類とは

葉茎菜類は、主に葉と茎を食用にする野菜です。

ブロッコリー

分類:葉茎菜類・アブラナ科

原産地:地中海東部沿岸

どんな花

ブロッコリーは3月頃、小さい黄色の花を咲かせます。

育て方のポイント

ブロッコリーの根は過湿に弱いため、根腐れしてしまわないように排水良く育てましょう。収穫は、真ん中の頂花蕾を包丁で切り取ります。その時に追肥し、今度は側花蕾を育てて収穫します。

▼ブロッコリーの詳しい育て方はこちら

花言葉

ブロッコリーの花言葉は「小さな幸せ」

▼ブロッコリーの花言葉の由来などはこちら

黒キャベツ

分類:葉茎菜類・アブラナ科

原産地:地中海・大西洋沿岸地方

どんな花

黒キャベツは3月頃、小さな黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

黒キャベツは、比較的肥料を好みます。植え付けて2週間後から追肥を始めましょう。外葉から順にカットして長い間収穫できるので、肥料切れには注意します。キャベツに比べると害虫の被害は少ないですが、葉が虫に食べられている時は、ヨトウムシが土の中1cm程の深さにいないか苗の周りを探してみましょう。

▼黒キャベツの詳しい育て方はこちら

花言葉

黒キャベツの花言葉は特にありません。黒キャベツと同じ仲間のケールの花言葉は「愛を包む」

▼ケールの花言葉の由来などはこちら

ネギ

分類:葉茎菜類・ユリ科

原産地:中国

どんな花

ネギは4月~5月頃、丸い形の白い花を咲かせます。ネギ類の花のことを葱坊主と言います。

育て方のポイント

生長するたびに株元に追肥して、葉の分岐部分のすぐ下まで土を寄せます。葱坊主ができてしまうとネギの味が落ちるので、見つけたら摘み取りましょう。葱坊主は、咲かないうちに早めに取って、天ぷらなどにして食べることもできます。

▼ネギの詳しい育て方はこちら

花言葉

ネギの花言葉は「笑顔」「ほほえみ」「愛嬌」「挫けない心」

▼ネギの花言葉の由来などはこちら

玉ねぎ(タマネギ)

分類:葉茎菜類・ユリ科

原産地:中央アジア・地中海沿岸

どんな花

玉ねぎは、収穫せずにそのままにしておくと4月~5月頃にネギの花と似た白い花を咲かせます。ネギの花と同じく坊主頭のような丸い形をしているため葱坊主と呼ばれます。葱坊主は咲かないうちに取ると、天ぷらにして美味しく食べられます。

玉ねぎとネギの花の違いは、玉ねぎの花は一つ一つの花びらが開いて咲いているのに対し、ネギはしべだけが目立っていて花びらは見当たりません。

育て方のポイント

元肥にリン酸成分を多めに施し、冬までに根張りをよくしておきます。病気にならないように排水の良い土壌で高畝を作り、間隔をあけて育てましょう。暖かくなった頃、玉ねぎが大きくなって地表にせり上がり、株の7~8割の葉が倒れたら収穫適期のサインです。天気の良い日に引き抜きます。

▼玉ねぎ(タマネギ)の詳しい育て方はこちら

花言葉

玉ねぎの花言葉は「不死」

▼玉ねぎ(タマネギ)の花言葉の由来などはこちら

アーティチョーク

分類:葉茎菜類・キク科

原産地:イタリア

どんな花

![]()

アーティチョークは7月~8月頃、紫色の花を咲かせます。

育て方のポイント

アーティチョークは、春になると急に生長が進みます。その頃にアブラムシが付きやすいので、よく見て見つけたらすぐに対処しましょう。6月頃に蕾が大きく膨らんだ時、首の部分からカットして収穫します。

▼アーティチョークの詳しい育て方はこちら

花言葉

アーティチョークの花言葉は「警告」 「独立独歩」 「傷つく心」 「傷つく恋」 「そばにおいて」 「孤独」 「厳格」

▼アーティチョークの花言葉の由来などはこちら

菜の花

分類:葉茎菜類・アブラナ科

原産地:地中海沿岸・北ヨーロッパ・中央アジア

どんな花

菜の花は2月~3月頃、黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

菜の花は肥料を好むので、肥料切れしないように注意しましょう。蕾が大きく膨らんで、開花直前になった頃が収穫時期です。花が咲いてしまうと食味が落ちるので、蕾の段階で収穫しましょう。害虫はアブラムシ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシなどが発生します。見つけたらすぐに対処します。

▼菜の花の詳しい育て方はこちら

花言葉

菜の花の花言葉は「快活」「明るさ」

▼菜の花の花言葉の由来などはこちら

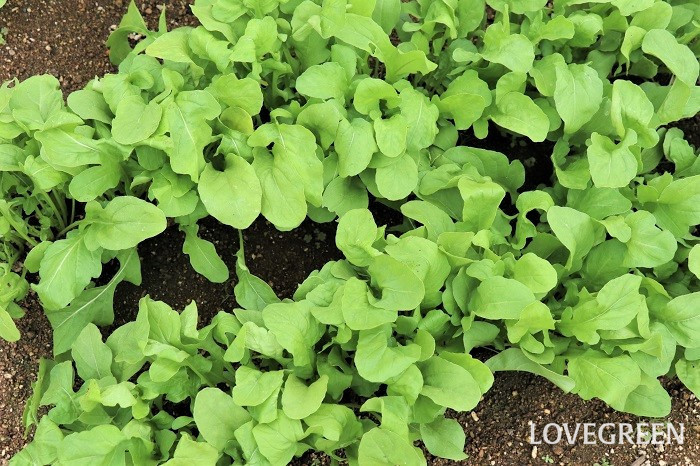

ルッコラ

分類:葉茎菜類・アブラナ科

原産地:地中海沿岸地方

どんな花

ルッコラは4月~7月頃、小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

ルッコラは耐寒性はありますが、暑さに弱いため、夏は遮光して育てた方が葉の状態がよく育ちます。葉茎が弱くて折れやすいので、強風が当たらないように注意しましょう。アオムシやヨトウムシの食害を受けやすいため、見つけたらすぐに対処します。

▼ルッコラの詳しい育て方はこちら

花言葉

ルッコラの花言葉は「競争」「私に振り向いて」

▼ルッコラの花言葉の由来などはこちら

ニラ

分類:葉茎菜類・ヒガンバナ科

原産地:東アジア

どんな花

ニラは8月~10月頃、小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

花を咲かせると株が弱るので、蕾のうちに摘み取りましょう。摘み取った花茎は花ニラと呼ばれ、食用にできます。

同じ読み仮名で、分類的にまったく違う「ハナニラ(イフェイオン)」という植物があります。葉はニラの香りがしますが、観賞用のため食用にはできません。

▼ニラの詳しい育て方はこちら

花言葉

ニラの花言葉は「多幸」「星への願い」

▼ニラの花言葉などについて詳しくはこちら

スイスチャード

分類:葉茎菜類・アカザ科(ヒユ科)

原産地:地中海沿岸

どんな花

スイスチャードは5月頃、小さな花を咲かせます。

育て方のポイント

春の初めのうちはまだ朝晩冷えることがあるので、不織布をかけて育てると生育が良くなります。また、虫よけにもなるため葉がきれいに育ちます。スイスチャードは、柄の部分が太く長く育ちすぎると葉が固くなってしまいます。あまり大きくならないうちに間引き菜をどんどん料理に使いましょう。

▼スイスチャードの詳しい育て方はこちら

花言葉

スイスチャードの花言葉は「丈夫」

▼スイスチャードの花言葉の由来などはこちら

チンゲンサイ

分類:葉茎菜類・アブラナ科

原産地:中国

どんな花

チンゲンサイは5月頃、小さな黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

チンゲンサイは、青虫などの害を受けやすいので不織布をかけて育てるとよいです。不織布の中で虫が成長してしまうこともあるので、数日ごとに中をチェックして虫をみつけたら駆除しましょう。春先や秋冬の寒い時期の対策としても不織布がおすすめです。

▼チンゲンサイの詳しい育て方はこちら

花言葉

チンゲンサイの花言葉は「小さな幸せ」「元気いっぱい」

▼チンゲンサイの花言葉の由来などはこちら

シュンギク

分類:葉茎菜類・キク科

原産地:地中海沿岸

どんな花

シュンギクは4月~6月頃、黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

春まきのシュンギクはとう立ちしやすいので、株ごと抜いて収穫します。秋まきのシュンギクは、摘芯するとその後にわき芽が伸びてきて何度も収穫することができます。

▼シュンギクの詳しい育て方はこちら

花言葉

シュンギクの花言葉は「とっておき」「豊富」

▼シュンギクの花言葉の由来などはこちら

ミツバ

分類:葉茎菜類(香辛野菜)・セリ科

原産地:日本

どんな花

ミツバは5月頃、とても小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

ミツバは、涼しい気候を好み暑さと乾燥を嫌います。半日陰で湿気が多い所での栽培が向いています。多年草なので冬を越せば同じ株から春に芽吹きますが、株が古くなってくるとだんだん葉茎が固くなり香りも落ちるため、毎年種まきする方がおすすめです。

▼ミツバの詳しい育て方はこちら

シソ

分類:葉茎菜類(香辛野菜)・シソ科

原産地:中国、インド、東南アジア

どんな花

シソは6月~9月頃、小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

シソは日当たりの良い場所から半日陰まで栽培可能ですが、光が足りないと徒長したり、葉の色や香りが悪くなります。また、日差しが強すぎると葉が固くなって美味しくなくなります。

▼シソの詳しい育て方はこちら

花言葉

シソの花言葉は「力が蘇る」「善良な家風」

▼シソの花言葉の由来などはこちら

リーフレタス

分類:葉茎菜類・キク科

原産地:地中海沿岸

どんな花

リーフレタスは6月~7月頃、淡い黄色の花を咲かせます。

育て方のポイント

リーフレタスの種は、光に当たらないと発芽しないという「好光性種子」の性質を持っているため、種をまくときは土を被せすぎないように注意します。収穫は外葉から順に収穫していくと長い間楽しめます。

▼リーフレタスの詳しい育て方はこちら

花言葉

レタスの花言葉は「冷淡な心」「冷たい人」

▼レタスの花言葉の由来などはこちら

ツルムラサキ

分類:葉茎菜類・ツルムラサキ科

原産地:東南アジア

どんな花

ツルムラサキは、7月~10月頃に淡い紅色の花を咲かせます。

育て方のポイント

狭い場所で育てる時は、つるを支柱やネットに這わせます。こまめに収穫すれば、支柱無しでも育てられます。葉の大きさが10~15cmになったら、葉だけを収穫したり、脇芽を収穫します。茎や花も食べることが出来ます。

▼ツルムラサキの詳しい育て方はこちら

花言葉

ツルムラサキの花言葉は「頼りにします」「頼りすぎ」

▼ツルムラサキの花言葉の由来などについてはこちら

モロヘイヤ

分類:葉茎菜類・シナノキ科

原産地:中近東

どんな花

モロヘイヤは、9月頃に小さな黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

草丈が高くなりすぎたら、上の方の枝葉を切り取ります。放っておくとグングン生長し続けるので、草丈が70~80cm以上にならないように管理しましょう。大きく育てて一気に収穫というよりも、こまめに収穫してやわらかい葉の部分を食べるのがおすすめです。

秋になると黄色い花が咲き、その後に莢(さや)をつけます。モロヘイヤの莢(さや)や種にはストロファンチジンという有毒物質が含まれいるので、絶対に食べないように気を付けて下さい。

収穫期の葉とやわらかい茎の部分のみ食用とし、花や蕾、種、莢は食べないように注意しましょう。

▼モロヘイヤの栄養と食べ方はこちら

花言葉

モロヘイヤの花言葉は「体力回復」

▼モロヘイヤの花言葉の由来などはこちら

うど(独活)

分類:葉茎菜類(山菜)・ウコギ科

原産地:日本

どんな花

うど(独活)の花は、7月~9月頃小さな花が球形に集まって伸びやかに咲きます。ひとつひとつの粒が蕾で、そこからはじけるように白い花が開きます。花や蕾の部分を天ぷらにすると、ぷつぷつした食感でうどの味がしてとても美味しいです。

育て方のポイント

山うど(山独活)は、17~18℃くらいの涼しい環境を好み、山野の日当たりの良い場所や、半日陰の水気のある斜面や崖などに自生している山菜。旬は5月~6月頃です。山うど(山独活)は、栽培ものより香りも歯ごたえも強く、野性味に富んでいます。栽培物は、完全に遮光して育てる「軟白うど」と、ある程度日光に当てながら育てる「山うど」があります。

▼うど(独活)の美味しい食べ方はこちら

花言葉

うど(独活)の花言葉は「おおらか」「淡泊」「忘れてしまった思い出」

▼うど(独活)の花言葉の由来などについてはこちら

野菜の花|根菜類4選

根菜類とは

根菜類は、主に根茎・球根を食用にする野菜です。

じゃがいも

分類:根菜類・ナス科

原産地:中央アジア

どんな花

じゃがいもは、春植えの場合は5月~6月頃、秋植えの場合は10月~11月頃に、ナスの花に似た白や薄紫色の花を咲かせます。

育て方のポイント

種いもが大きすぎる場合は、切ってから植え付けます。芽の数が均等になるように切り分け、切った種いもが腐らないように切り口に草木灰を付けてから植えましょう。じゃがいもは光に当たると緑色になり、有毒物質(ソラニン)が発生して食用に適さなくなります。種いもの上に伸びた根茎の先端にいもができるので、土寄せして光が当たらないようにしましょう。

▼じゃがいもの詳しい育て方はこちら

花言葉

じゃがいもの花言葉は「恩恵」「慈愛」「情け深い」

▼じゃがいもの花言葉の由来などはこちら

カブ

分類:根菜類・アブラナ科

原産地:中央アジアおよびヨーロッパ西南部

どんな花

カブは、3月~5月頃に菜の花に似た黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

カブは直根性のため、種からの栽培になります。また、カブは好光性種子のため、光が当たりやすいように覆土の量は少なめを心がけましょう。収穫が遅れると、「す」が入ったりひび割れをおこしたりするので早めに採ります。

▼カブの詳しい育て方はこちら

花言葉

カブの花言葉は「晴れ晴れと」

▼カブの花言葉の由来などはこちら

ダイコン

分類:根菜類・アブラナ科

原産地:地中海沿岸・中央アジア

どんな花

ダイコンは、3月~5月頃に白い花を咲かせます。土手などに群生するハマダイコンの花によく似ています。

育て方のポイント

ダイコンは冷涼な気候を好み、耐寒性が強い野菜です。強健でかなりのやせ地でも栽培できます。間引きをするときは、子葉の形が良いものを残すと真っすぐな形のダイコンができやすいです。

▼ダイコンの詳しい育て方はこちら

花言葉

ダイコンの花言葉は「潔白」「適応力」

▼ダイコンの花言葉の由来などはこちら

ニンジン(人参)

分類:根菜類・セリ科

原産地:地中海沿岸・アフガニスタン

どんな花

ニンジン(人参)は、収穫せずにそのままにしておくととう立ちすることで花芽を付け、6月頃にレースフラワーに似た白い花を咲かせます。

育て方のポイント

ニンジン(人参)は直根性のため、移植は不向きです。直にプランターや畑に種をまいて育てます。種をまいた後、主根を地中深く伸ばしながら、側根が生長します。主根の生長が終わると、根の上の方から少しずつ太りだし、大きくなっていきます。

▼ニンジン(人参)の詳しい育て方はこちら

花言葉

ニンジン(人参)の花言葉は「幼い夢」

▼ダイコンの花言葉の由来などはこちら

野菜の花|香辛野菜・ハーブ9選

香辛野菜・ハーブとは

香辛野菜は、料理に香気や辛味を添える野菜のこと。例えば、唐辛子、ミツバ、シソなどがあります。一方ハーブは「暮らしに役立つ香りのある植物」の総称で、料理、お茶、クラフト、アロマ、ハーブバスなどのリラクゼーションや美容などにも利用されます。

バジル

分類:香辛野菜(ハーブ)・シソ科

原産地:インド・熱帯アジア

どんな花

バジルは7月~9月頃、シソ科特有の花穂をつけ、白や紫色の花を咲かせます。

育て方のポイント

バジルは寒さに弱い性質があります。4月は気温が急に下がる日もあるので、地植えの定植は5月以降の方が安全です。バジルは花が可愛いハーブですが、葉を収穫するために育てている場合、花は咲かさずにカットしましょう。茎の先を次々と摘芯して脇芽を出させると、たくさんの葉を収穫することができます。

▼バジルの詳しい育て方はこちら

花言葉

バジルの花言葉は「神聖」「好意」「好感」「何という幸運」

▼バジルの花言葉の由来などはこちら

チャイブ

分類:香辛野菜(ハーブ)・ヒガンバナ科

原産地:ユーラシア大陸・温帯北部

どんな花

チャイブは5月~7月頃、ネギ坊主のような形をした紫色の花を咲かせます。

育て方のポイント

チャイブは、強すぎる日差しに当たると葉が固くなります。真夏は半日陰くらいの場所の方が適しています。また、花を咲かせると一般的なハーブ類と同じく葉が固くなります。花は可愛いのですが、葉を美味しい状態で収穫したい場合は花を咲かせないようにしましょう。

▼チャイブの詳しい育て方はこちら

花言葉

チャイブの花言葉は「素直」「柔軟性」「忠実」

▼チャイブの花言葉の由来などはこちら

フェンネル

分類:香辛野菜(ハーブ)・セリ科

原産地:ヨーロッパ・地中海沿岸・西アジア

どんな花

フェンネルは5月~7月頃、傘を開いたような黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

フェンネルは、やや乾燥気味を好むので過湿に注意しましょう。移植を嫌うため、できるだけ植え替えは行いません。種子をとりたい時は、実が色づいたころに穂のまま刈り取り、風通しの良い場所につるして乾燥させます。紙袋などで花部分を覆って乾燥させると種がとりやすいです。

▼フェンネルの詳しい育て方はこちら

花言葉

フェンネルの花言葉は「賞賛に値する」「背伸びした恋」「強い意志」

▼フェンネルの花言葉の由来などはこちら

パクチー(コリアンダー)

分類:香辛野菜(ハーブ)・セリ科

原産地:地中海沿岸

どんな花

パクチーは5月~6月頃、小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

パクチーは日当たりを好みますが、多少の日陰でも育ちます。水を好むので、土をあまり乾燥させないように気をつけて管理しましょう。雨が当たって、葉などに泥がつくと病気にかかりやすくなります。

▼パクチー(コリアンダー)の詳しい育て方はこちら

花言葉

パクチーの花言葉は「辛辣」「隠れた才能」「隠れた長所」「隠れた価値」「隠れた美点」

▼パクチー(コリアンダー)の花言葉などについてはこちら

オレガノ

分類:香辛野菜(ハーブ)・シソ科

原産地:ヨーロッパ

どんな花

オレガノは5月~7月頃、傘を開いたような黄色い花を咲かせます。

育て方のポイント

オレガノは、日当たりと水はけの良い用土を好みます。開花直前が最も香りが良く、最適な収穫時期です。葉を茎ごと刈り取り、乾燥させてから葉を取ってピザなどにふりかけるのもおすすめです。

▼オレガノの詳しい育て方はこちら

花言葉

オレガノの花言葉は「富」「輝き」「財産」「自然の恵み」「あなたの苦痛を除きます」

▼オレガノの花言葉などについて詳しくはこちら

ラベンダー

分類:香辛野菜(ハーブ)・シソ科

原産地:地中海沿岸

どんな花

ラベンダーは5月~7月頃、細くて真っすぐな茎の先に紫色の小花を咲かせます。 花色は紫色がポピュラーですが、白やピンク色の種類もあります。

育て方のポイント

ラベンダーは日なたと水はけの良い用土を好みます。水や肥料のやりすぎに注意し、花後は早めに花茎を切り、込み入った部分をすいて風通しをよくしましょう。

▼ラベンダーの詳しい育て方はこちら

花言葉

ラベンダーの花言葉は「沈黙」「清潔」

▼ラベンダーの花言葉などについて詳しくはこちら

ミント

分類:香辛野菜(ハーブ)・シソ科

原産地:北半球温暖地帯、ユーラシア大陸

どんな花

ミントは7月~9月頃、シソ科特有の花穂に小さな白い花を咲かせます。

育て方のポイント

ミントは日なたから半日陰、水はけの良い用土を好みます。収穫をかねて切り戻しをしながら育てます。切った茎を水にさしておくと根が出て簡単に増やせます。地下茎でどんどん広がるので、広がってもよい場所にだけ地植えしましょう。

▼ミントの詳しい育て方はこちら

花言葉

ミントの花言葉は「美徳」「効能」

▼ミントの花言葉などについて詳しくはこちら

ローゼル

分類:香辛野菜(ハーブ)・アオイ科

西アフリカ、インド、マレーシア

どんな花

ローゼルは9月~10月頃、ハイビスカスやオクラに似た花を咲かせます。草丈は1.5m~2mで、花色は中心に赤みが入ったクリーム色やピンク色をしています。

育て方のポイント

ローゼルは、花後に真紅で光沢がある果実ができます。ハイビスカスティーに使われるのが、その果実のガクと苞を乾燥させたもの。ジャムや果実酒、料理のソースなどにも使われます。ミャンマーでは、ローゼルの葉はチンバウンという名で親しまれ、炒め物やスープに使うそうです。

本来は多年草ですが、寒さに弱いため日本では一・二年草扱いされています。日当たりの良い場所で育てるのがポイントで、暖地以外では鉢植えにして寒い季節は室内で管理することが多いです。

▼ローゼルの詳しい育て方はこちら

花言葉

ローゼルの花言葉は「常に新しい美」「新しい恋」

▼ローゼルの花言葉の由来などについてはこちら

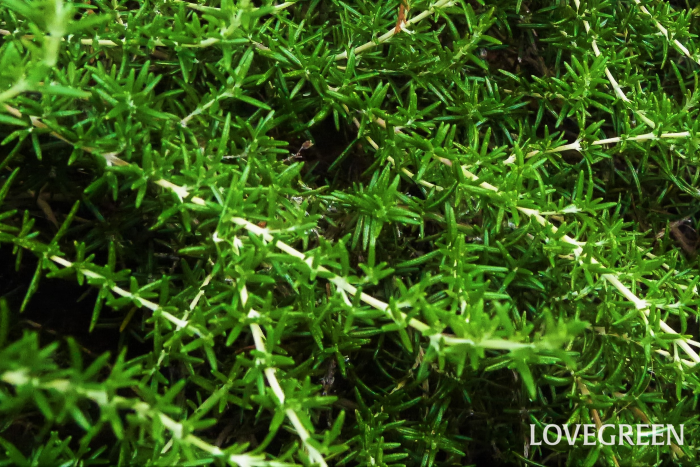

ローズマリー

分類:香辛野菜(ハーブ)・シソ科

地中海沿岸

どんな花

ローズマリーは、春と秋に小さなブルーの花を咲かせます。

育て方のポイント

ローズマリーは非常に強健で、乾燥したやせ地でも育ちます。また強風にもよく耐える性質なので、非常に育てやすい植物です。真っ直ぐ上に伸びる木立性と地面を這うように伸びるほふく性のタイプがあります。

▼ローズマリーの詳しい育て方はこちら

花言葉

ローズマリーの花言葉は「思い出」「追憶」

▼ローズマリーの花言葉の由来などについてはこちら

ボリジ

分類:香辛野菜(ハーブ)・ムラサキ科

地中海沿岸

どんな花

ボリジは、4月~6月頃に星の形をしたブルーの花を咲かせます。高温多湿に弱いので、夏前までの一年草として扱われています。

育て方のポイント

日当たりと風通しの良い環境を好みます。大株になると主軸の茎の直径は500円硬貨くらいにもなり、葉も大きくて葉や茎に生えている強い毛に触れると痛いので剪定などの作業をするときは手袋をしましょう。

花はエディブルフラワーとして砂糖漬けにしたり、ケーキの飾り、ハーブティー、白ワインに浮かべて色の変化(青からピンクへ)を楽しむことなどに使われます。ちなみに葉はキュウリに似た香りがして、サラダやスープなどにして食べることができるとされてきましたが、微量のピロリジジンアルカロイドが含まれることから、現在ではボリジの葉を常用または大量に摂取することは安全性に疑問があると言われているので注意が必要です。

▼ボリジの詳しい育て方はこちら

花言葉

ボリジの花言葉は「勇気 」「保護」「心変わり」

▼ボリジの花言葉の由来などについてはこちら

野菜の花を楽しもう♪

普段、野菜にどんな花が咲くのか考えることはあまりないかもしれません。都心では畑が減り、近くで野菜が育っている様子を見る機会も少ないですよね。野菜の花は派手ではないので目につきにくいですし、花が咲く前に収穫した方が美味しいものもあるので、見る事ができないものもあります。

野菜の花をよく見るとそれぞれ個性的なことがわかったり、その自然な美しさに心が癒されます。私はいつも、畑に葱坊主が咲いている姿を見るとほっこり優しい気持ちになります。家庭菜園で野菜を育てたら、野菜の花も楽しむことができるので、ぜひ、手入れが簡単な野菜から育ててみてくださいね。

▼編集部のおすすめ