コンパニオンプランツを活用して野菜を元気に育てよう!春夏野菜編

更新

公開

コンパニオンプランツを一緒に育てることで、他の野菜も元気に育ちます。そんなコンパニオンプランツの詳しい効果について、また春夏に育てたい野菜に適したコンパニオンプランツも合わせてご紹介します。

今年の計画をたてながら、前回よりもう一段階レベルアップしたいと思いませんか?また、家庭菜園を経験した方なら病害虫に悩まされた経験があるのではないでしょうか。新芽にアブラムシがびっしりついていたり、葉が丸ごと食べられていたり、病気になってしまったり…そのせいで、もう二度と家庭菜園をしたくないと思っている方も多いのではないでしょうか。

そんなあなたに病害虫に負けない栽培方法の一つ「コンパニオンプランツ」についてご紹介します。

目次

コンパニオンプランツ

コンパニオンプランツを簡単に説明すると「一緒に植えると互いに良い影響を与え合う植物同士」のことを意味します。

コンパニオンプランツの4つの効果

1. 害虫忌避(バンカープランツ、忌避植物、おとり植物)

コンパニオンプランツを植えることによって害虫被害を押さえる効果が期待できます。ネギ類やパセリ・セロリ、ハーブ類のような匂いの強い野菜で害虫を遠ざけます。

2. 結実促進

マリーゴールド、ナスタチウム、ボリジ、カモマイルなどを植えると、受粉を助けてくれるハチやアブなどを集めることができます。スイカやズッキーニなどの受粉が結実に欠かせない作物の良い助けになってくれます。

3. 病害予防(対抗植物)

ネギ類やマリーゴールドの根には、病害を防いだり、減らしたりする働きがあります。特にマリーゴールドはネコブ線虫等に対する殺虫効果があり、作物に対する病害の抑制にも効果があると考えられているため、一緒に植えたり緑肥として土に漉き込むのに使用される植物です。

4. 相互作用(アレロパシー)

肥料をそれほど必要としない植物の「過剰な栄養分」を肥料がたくさん必要な植物が吸収してくれたり、日照を多く必要とする野菜の根元に、日陰でも育つ野菜を植え付けることで生育をお互い助け合うことができます。

春夏野菜とコパニオンプランツ

このように生育が促進されたり、病害虫を防ぐことができる性質を用いてコンパニオンプランツは栽培されます。主にハーブ類と野菜を組み合わせて栽培されることが多いのですが、化学的に証明されていないため根拠は経験からくるものがほとんどです。

しかし、実際に育ててみるとお互いの生育に良い効果が出ることから、コンパニオンといわれている植物と野菜を一緒に育てる価値はあります!

続いて春夏野菜に適していると考えられているコンパニオンプランツについてご紹介します。

ミニトマト・トマトのコンパニオンプランツ〜バジル

ミニトマトやトマトは南米地域原産のナス科の野菜で乾燥に強い野菜です。一方のバジルは熱帯アジアのインド原産のシソ科のハーブです。そのため、ミニトマトやトマトにとって余分な水分をバジルが代わりに吸収してくれることになります。

キュウリのコンパニオンプランツ〜ネギ類

ネギはコンパニオンプランツの代表格です。様々な植物に有益に働きます。ネギの根についている微生物が、つる割れ病などを予防するといわれています。更にネギ類の独特の臭いは、ウリハムシが寄リ付かなくなる作用があるようです。

ナスのコンパニオンプランツ〜パセリ

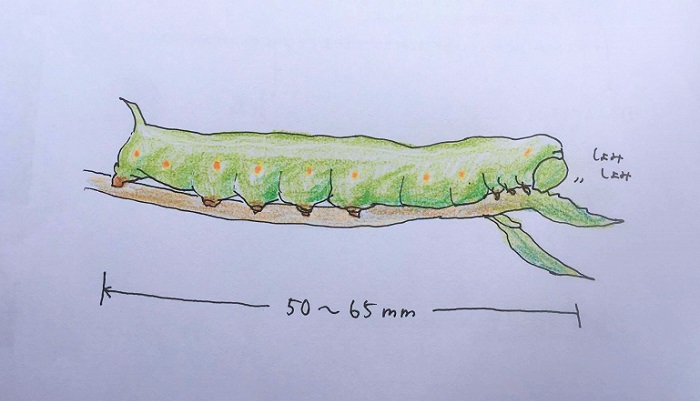

ナスの害虫はヨトウムシ、アザミウマ、ニジュウヤホシテントウ、カメムシ。一方パセリの害虫はアゲハの幼虫。それぞれに発生する害虫がお互いの相手の野菜を嫌うので、ナスの害虫もパセリの害虫も寄り付かなくなるといわれています。

ピーマンのコンパニオンプランツ〜ニラ

ニラはピーマン以外のナス科野菜とも相性が良く、生育を助けるといわれています。萎ちょう病、青枯病などの連作障害にも効果があるようです。

トウモロコシのコンパニオンプランツ〜枝豆

枝豆をトウモロコシの側で育てることで、トウモロコシの天敵アワノメイガが寄り付かなくなり、枝豆の天敵コガネムシの飛来も幾分か減りました。マメ科の特徴である根粒菌により窒素を固定するため、生育もよくなります。

コンパニオンプランツの作用|自らを攻撃するアレロパシー

コンパニオンプランツの作用について説明する単語に「アレロパシー」という言葉がよく出てきます。アレロパシーは日本語に訳すと「他感作用」といって、「植物に含まれている物質が他の植物に何らかの影響を与えること」という意味です。コンパニオンプランツを育てることで他の植物の生育を助けたり、抑制したりする作用のことを意味します。

バジルがトマトの余分な水分を吸収したり、ネギがキュウリのつる割れ病を防いだりするような作用のことを意味します。

自らの生育を抑制するセイタカアワダチソウ

アレロパシー作用の植物として、例えば雑草という認識の高い「セイタカアワダチソウ」でご説明します。

※セイタカアワダチソウの名前の由来は、草丈が高く、実になった時に綿毛がふわふわとした様子が泡に見えることから付いたようです。和名は「ダイハギ(代萩)」といい萩の代用として切り花でも用いられています。

このセイタカワダチソウは適応性が高く、乾燥地から湿潤地まで生育できる植物です。地下茎の先に新しい芽を作り生長を行い、種子からも発芽できるマルチな繁殖能力をもつ植物です。

一時期かなり繁殖したために、外来生物法で要注意外来生物に指定されたましたが、セイタカアワダチソウの「生育が抑制される性質」のアレロパシーが自家中毒のように効き、最近では繁殖が落ち着いてきているようです。

バンカープランツとは

コンパニオンプランツと似たような効果をもたらす名前の一つに「バンカープランツ」というものがあります。

バンカーという言葉は「銀行」という意味があり、植物にやってくる害虫の天敵を増やすために育てる植物を総称してバンカープランツと言います。

このバンカープランツとして有力視されている植物は、アブラムシを引き寄せるソラマメ、アブラムシの天敵を呼び込むコムギ、うどん粉病を引き寄せる赤クローバーなどがあります。どんな病害虫の天敵を引き寄せるのか、各々の植物の組み合わせが重要です。

コンパニオンプランツの代表格

マリーゴールド

植物にとってネグサレセンチュウなどの有害な土壌の線虫を減らす役割として、コンパニオンプランツの中でもマリーゴールドは有名です。マリーゴールドには線虫を殺す物質が体内に含まれているので、一緒に他の作物と育てることで効果を期待することができます。

しかし、マリーゴールドが生長し花を咲かせるようになると、今度はオオタバコガの幼虫が寄ってくるのでトマトやピーマンなどのナス科の野菜は気をつけなければなりません。そのため、マリーゴールドの品種で「エバーグリーン」といって花の咲かないマリーゴールドもあるんです。緑の葉を楽しむエバーグリーンもおすすめのコンパイオンプランツですね。

春夏野菜の代表的な作物とコンパニオンプランツを一緒に育てて、ぜひ昨年の作物との生育の違いを比較をしてみてください。

ネギやバジルなどコンパニオンプランツの作物を育てることで、料理のアレンジにも幅が出来そうですね。

▼編集部のおすすめ