ミニトマトの育て方|プランター栽培でたくさん収穫するコツ

更新

公開

ミニトマトは、家庭菜園の人気野菜ナンバーワン。プランターでも栽培できるので、ベランダで家庭菜園をしたい方にもおすすめ! プランター栽培でたくさん収穫するコツをご紹介します。

目次

ミニトマトのプランターでの育て方|準備と植え付け

ミニトマトはプランターで育てられる?

ミニトマトは、畑でもプランターでも育てることができます。プランター栽培で成功するコツは、プランターのサイズ。

プランターのサイズが重要!

ミニトマトの根は、横に張る根と深く伸びる根があります。プランターを選ぶ際は、高さ、幅、奥行き共に30cm以上のある程度土が多く入るものを用意しましょう。プランターのサイズは、実の大きさや収穫量に比例します。

プランターの置き場所

ミニトマトは、日当たりと風通しの良い場所を好みます。お日様が大好きなミニトマトは、太陽を浴びることによって花が咲き、その後、結実します。そのため、日当たりは収穫量に影響します。

また、ベランダで栽培する際は、室外機付近にプランターを置かないようにしましょう。風通しの良い環境を好むミニトマトにとって、不自然な強い風、しかも熱風は禁物です。

用意するもの

プランター

ミニトマトの根は、横に張る根と深く伸びる根があります。高さ、幅、奥行き共に30cm以上のある程度土が多く入るものを用意しましょう。

培養土

野菜用の元肥入りの培養土だと手軽に始めることができます。ベランダ栽培なら軽い土がおすすめです。

鉢底石

プランター内の土の排水性を良くするため鉢底石を用意します。最近ではネットに入った鉢底石もあり、再利用の際に土と鉢底石を分けるときに便利です。

支柱(75cm位〜1本、150cm位〜3本)と麻ひも

ミニトマトの苗が小さいうちは、75cm位の支柱を1本用意します。小さめの支柱は、ミニトマトの苗を植え付けた後、強風で茎が折れたりしないように、苗から少し離れたところに立てて麻ひもで固定します。大きくなったら生長に合わせて、150(120~180cmの間)cm位の大きめの支柱に替えてミニトマトの枝を支えます。その後、梅雨前までには、支柱を3本ほど用意して櫓(やぐら)のように立てて上部を麻ひもで固定し、枝を支柱に誘引しましょう。

園芸用ハサミ

ミニトマトは切り口から病原菌が入りやすいので、芽かきなどの作業は手で折り取るため、ハサミを使用することはあまりありません。使用する時は、必ず刃先を消毒してから使用しましょう。

ミニトマトの植え付け時期

関東などの中間地でのミニトマトの植え付け時期は、日中の気温が上がる4月~5月のゴールデンウィークの前後が適しています。この時期までに苗を用意し、植え付けましょう。

苗の選び方

子葉が付いている(画像)

独特なミニトマトのギザギザとした葉に比べて、丸をつけた細いのが子葉です。

葉の緑が濃く、厚みがある

元気そうな濃い緑の葉のミニトマトをしっかり目で確かめましょう。 しかし、ホームセンターや園芸店で葉をやみくもに触るのはNG。お店への配慮のあるマナーを心がけましょう。

蕾(つぼみ)か花が付いていて、先端に勢いがある。

ミニトマトだけでなくトマト全般にとって、蕾や花が咲かないまま生長する場合があります。これは「つるボケ」といって肥料分が多すぎるために蕾や花を作ろうとせず、葉や茎だけを生長させてしまう現象です。できるだけ蕾や花がついている苗を選びましょう。また、新芽に勢いがあるミニトマトは、今後の生育の勢いもあります。

病害虫が付いていない。

葉の表だけでなく、裏面もチェックしながら虫がついていないか、病気になっていないか確認しましょう。

ミニトマトの植え付け方

1. ミニトマトの苗に水分を与える

水を入れたバケツを用意して苗にしっかり水を吸収させてください。

2. プランターに苗と同じくらいの穴を開け、ミニトマトの苗を軽く手で押さえ根鉢を崩さないように植え付け、苗の周りを少し凹まして、苗にしっかり水が浸透するようにしましょう。

ミニトマトの実は、常に同じ方向に実る法則があります。花が向いている方を収穫しやすい手前にして植え付けましょう。

3. 小さめの支柱を立てて、麻ひもで誘引します

ミニトマトが強風で茎が折れたり倒れたりしないように麻ひもで誘引します。苗を痛めないように、支柱のところで結びましょう。あまりきつく縛ることのないように八の字にして緩めに括り付けます。

4. 最後に水を与えます

植えたばかりのミニトマトの苗は、根付くまでに少し時間がかかります。根が乾燥してしまわないためにも、植え付けから1週間位は毎日水を与えます。

日中は暖かくても、日が暮れると気温は下がります。まだ苗が小さいうちは、寒冷紗の中に入れて育てると害虫対策だけでなく、寒さ対策にもなります。

ミニトマトをプランターでたくさん収穫するコツ|仕立て方と摘芯

ミニトマトは、放任で育てると葉と茎の間から次々とわき芽が出てきます。枝と葉が混み入り過ぎて蒸れないように、また、実に栄養を行き渡らせるためにも「仕立て」が必要です。その仕立てるときに目安となるのが「わき芽」です。

ミニトマトのわき芽とは

上の画像のように、葉と茎の間から出てくる芽の部分を「わき芽」といいます。このわき芽を全て放置すると、主枝の栄養分を奪い、充実した実が収穫できません。不要なわき芽を取り除き、甘いミニトマトに育てましょう。

ミニトマトのわき芽かきの注意点

わき芽かきをする時は、どうしても株を傷をつけてしまいます。特にミニトマトは、傷口から病原菌が入りやすくなるので、次の点に注意しましょう。

・指でかきとるか、消毒したハサミを使用する。

・わき芽をとった後の切り口が乾きやすいように、出来るだけ晴天の日に行う。

1週間のうちに2~3回は注意してミニトマトを観察すると、わき芽が小さいうちに取り除くことができます。

もしも、わき芽が大きくなりすぎたら……

大きく育ち過ぎたわき芽は無理に切り取らずに、仕立てる本数を増やしてもOKです。

たくさん完熟収穫するための仕立て方

たくさん完熟収穫できる2本仕立ての方法を紹介します(品種によって推奨する仕立て方は異なります)。

2本仕立て

主枝に咲く一番花のすぐ下のわき芽を伸ばして2本仕立てにします。それ以外のわき芽は摘み取りましょう。放っておくと次々とわき芽が出てきます。1週間に2~3回はわき芽が出ていないか確認してください。

※大きくなりすぎたわき芽は無理に切り取らず、仕立ての本数を1本増やしてもかまいません。

支柱

2本に仕立てたら、次は苗を支柱で支えましょう。

主茎や側枝に沿わせて、支柱を土にさして苗を支えていきます。苗を支柱に誘引するときは、節の下に麻ひもを固定します。交差させることでズレずに固定することができます。枝を傷つけないように緩く結び、支柱側で結びましょう。

ミニトマトの摘芯

プランターでのミニトマト栽培は、畑栽培と違い、土の量も高さの制限があります。そのため、主枝が支柱の高さまで到達したら「摘芯」といって、主枝の先端を切ります。この作業は、一定の時期に収穫を終了させ、秋冬栽培の野菜のための場所を空けることにもつながります。

通常の摘芯の時期は、植え付けてから2か月後以降の主枝が支柱のてっぺんに到達する頃です。

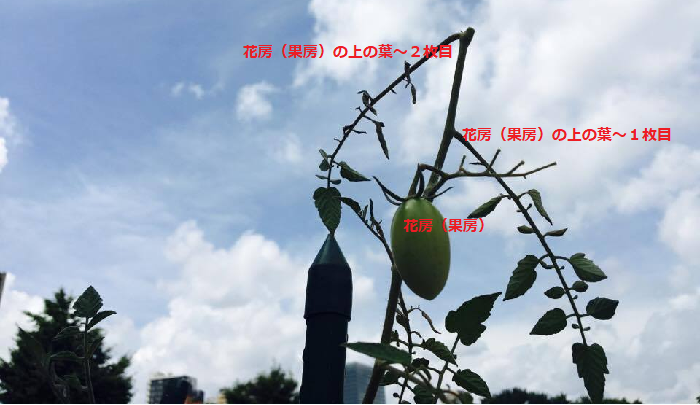

ミニトマトの摘芯

果房(かぼう)からみて2枚の葉を残し、その上の枝を摘芯します。

汚れたハサミで切ってしまうと、病気に感染しやすくなるので、必ずアルコール除菌などした清潔なハサミでカットしましょう。

摘芯しなくてもOK?

ミニトマトの栽培は奥が深く、考え方によって摘芯しなくても問題なく育てることができます。

◆ヘビ栽培

摘芯せずに、そのまま主枝を伸ばしていく方法もあります。支柱のてっぺんまで到達した主枝を下にずりおろしながら栽培する方法です。ずり下すことで、根元にとぐろを巻いたような茎ができるため、ヘビ栽培というそうです。

◆Uターン整枝栽培

摘芯せずに上に伸びた枝を、支柱のてっぺんまで到達したら、折り返して地面に向けて栽培します。ミニトマトの枝を折り返す専用のハンガーフックは、ネットでも購入することができます。

◆放任栽培(ソバージュ栽培)

自然な状態で栽培するため、わき芽をかくことも、仕立てることも、摘芯することもしない栽培方法です。支柱も使わず、地這い状態で育てることもできます。最近ではソバージュ栽培専用の品種もあるので、仕立てるのが面倒な方にはおすすめです。

心(芯)止まり

茎となるべき新しい生長点が生育せずに、生長が止まってしまうことを心(芯)止まりといいます。

なかでもミニトマトやトマトには、花房が数段ほど着くと生長点がなくなる心(芯)止まり形質をもっている品種があります。育てているミニトマトやトマトが、心(芯)止まりの品種かどうかで、摘芯の方法も異なるので必ず確かめましょう。

ちなみに、現在販売されているほとんどのミニトマトやトマトの苗は、心(芯)止まりの品種の可能性は低いので、通常通り1本仕立てや2本仕立ての対応で問題ないと思います。

ミニトマトの日頃のお手入れ

ミニトマトは、どんなことに気を付けながら育てていけばよいのでしょうか? 元気に生育するための日頃のお手入れについて説明します。

病害虫チェック

植物が弱ると、害虫がつきやすくなる傾向があります。ニーム・木酢液などの希釈液を、定期的にミニトマトの苗にスプレーすると予防になります。

ミニトマトの追肥

作物に対して肥料が多すぎると「つるボケ」といって、葉ばかり茂って実がつかなくなります。ミニトマトの実がピンポン玉くらいになった時からスタートし、その後は2週間おきに追肥をしましょう。

肥料を施す位置は、葉が広がった先よりも少し先の方に施します。(作物の根の広がりは、葉の広がりと同じくらいといわれているため)

水やり

ミニトマトは横にも縦にも根を十分に這わせるので、あまり頻繁に水を与えると深くまで根が生長しません。良い根を作るためにも、水やりは土が乾燥してから行いましょう。優しい水流で鉢底から水が出るくらいまで与え、水と一緒に空気も根に届けるようなイメージで与えてください。

ミニトマトやトマトは、水を少なめにした方が甘くなるといわれています。萎れない程度の控えめな水やりを心がけましょう。

また、あまり雨が当たってしまうと実が割れたり、病気になりやすい傾向があります。梅雨の時期は軒下に移動させるなど、できるだけ雨が当たらないように管理しましょう

夏のプランター栽培は、バーク堆肥などを土の表面に敷くと、病気や乾燥を防ぐ効果があります。

病害虫

葉や実の様子をこまめにチェックするのが大切ですが、病害虫に侵された場合どのようなことをすればよいのでしょうか?

オオタバコガ、タバコガに食害されたミニトマト

一番ミニトマトが注意しなければならない害虫は、オオタバコガ、タバコガなど。ヘタの近くに穴が1~2個でき、周りにフンがついていませんか? 丸く空いた小さな穴は、オオタバコガ、タバコガの食害の目印です。

オオタバコガ、タバコガの生態

次々と食害を続け、実から実を渡り歩くため、たった1匹のオオタバコガやタバコガがいるだけで、せっかく実ったトマト・ミニトマトがたくさん被害を受けます。

発生時期

オオタバコガやタバコガは、6月に土中から出て成虫である「蛾」の状態になり、寄生する植物に卵を産み付け繁殖し、越冬の状態に入る時期の10月ごろまで食害を続けて成長します。

日頃のお手入れの中で、新芽や花蕾(からい)の部分に卵が産みつけられていないか、トマト・ミニトマトの果実のヘタの周りに5mm位の穴が開いていないかよく観察しましょう。

駆除

◆果実ごと摘果

オオタバコガとタバコガは、実の内部を食害するため、小さな5mmほどの穴を見つけたら、実ごと摘果しましょう。

小さい穴が1つなら、まだ果実の中にオオタバコガ、タバコガがいるかもしれません。2つなら、もう別の果実を食害しているに違いありません。早急に穴が空いた果実がないか、確認しましょう。

ミニトマトの収穫

皆さんお待ちかねのミニトマトの収穫。完熟した一番甘いときに収穫したいですね。

ミニトマトの収穫適期

ヘタの周りまで真っ赤で、ふれると簡単に枝からとれるような完熟ミニトマトを収穫してください。完熟したミニトマトはとても甘みが強く、いつも食べているミニトマトとの違いを感じることができます。

ミニトマトを甘くするコツ

品種にもよりますが、昔の青臭いミニトマトと比べて、現在のミニトマトはとても甘みを感じます。せっかく作るなら甘いミニトマトを目指して育ててみましょう。

水分量を減らす

トマトやミニトマトを育てる上で、水分を抑えるという栽培方法が、甘いトマトを作るために有効であるということを耳にしたことはありませんか?

ミニトマトの根は、水分が多めでも乾燥気味でも適応しますが、水分を控え気味に育てたほうが甘みが増すようです。

光合成を高める

ミニトマトを甘くするために、もう一つ大事なことは葉による光合成。水を控えているのに甘くない場合、葉の状態を観察してみてください。育てているミニトマトの葉は元気ですか?

※光合成とは、植物の葉が太陽の光でデンプンなどの養分を作ること。

もし、葉が少なく、ミニトマトの株が元気がなければ、今まで取り除いていたわき芽を取り除かずにそのまま生やしてみてください。葉を増やすことにより光合成の量が増し、草勢も上がります(黄葉や病葉は取り除きましょう)。あとは追肥(2週間に1度)を欠かさず行い、元気に育てていきましょう!

ちなみに、こちらはタバコガなどの食害ではなく、ミニトマトが支柱などに当たって皮に傷がついたものですのですのでご安心を。

収穫後の抜き取りについて

ミニトマトを育てていて意外に迷ってしまうのが、抜き取りの時期です。

抜き取る時期は自己判断

ミニトマトは生育適温が20~25℃なので、苗さえ元気であれば秋以降も生育を続けます。生育状態をみながら、苗の抜き取り時期を判断しましょう。

◆どう判断していいのか分からない方へ

梅雨明け以降のミニトマトはハダニの被害をとても受けやすいため、8月以降病害虫に侵されて元気がなくなってしまったミニトマトは、秋冬栽培の準備のためにも抜き取ります。

反対に、まだまだ元気に生育しているミニトマトは、もう少し栽培を続けてみて下さい。

奥が深いミニトマト栽培。品種の選び方、仕立て方、育て方など、自分なりに試行錯誤を重ね、毎年チャレンジしてみてくださいね。

▼ミニトマトの関連記事