秋冬野菜35選|家庭菜園におすすめの野菜と育て方のコツ

更新

公開

春夏野菜の収穫がひと段落する夏の終わりは、今度は秋冬野菜を育てる季節の始まりです。家庭菜園初心者さんにおすすめの秋冬野菜と育て方のポイントをご紹介します。食欲の秋に美味しい野菜を育てて楽しみましょう!

目次

秋冬野菜とは?家庭菜園での栽培のコツ

秋冬野菜の種類と特徴

気温が高い春夏栽培と違い、秋冬野菜の栽培時期の秋から冬にかけては、日ごとに気温が下がります。そのため、春夏野菜はトマトやナス、キュウリのように地上高くにぶら下がって実る果菜が多いのに対して、秋冬野菜は土の中で育てる根菜や地際で育つ葉もの野菜が中心です。また、次々収穫できる春夏野菜に比べて、秋冬はじっくり育てて、一気に丸ごと収穫という野菜が多いのが特徴です。

秋冬野菜の栽培のコツ

秋から冬にかけては日ごとに気温が下がっていく時期。「秋冬野菜の植え付けが1週間遅れると、収穫は1か月遅れる」といっても過言ではありません。

主な秋冬野菜の生育適温は20℃前後のため、冬は野菜の生育が鈍り、追肥や水やりをしても養分を吸収できない時期になります。生育適温の日数を一日でも多くするため、植え付けは9月上旬までに済ませる必要があります。日数が足りないと、収穫できたとしても小ぶりな大きさになってしまいます。たっぷり日差しを浴び、適した温度で一日も長く育てるようにしましょう。

市販の野菜はハウス栽培がほとんどですが、露地栽培の家庭菜園は早めにスタートするのが肝心です。

寒冷紗は必須アイテム

8月下旬~9月上旬の秋冬野菜の植え付けから初期生育の11月頃までは、害虫といわれる虫たちも活発に活動する時期。数日、目を離したすきに葉を丸ごと食害されたり、植え付けたばかりの苗の茎が食べられたりする被害に悩まされることも。それを避けるために、植え付けた直後から寒冷紗などで苗を覆い、害虫の被害を防ぎましょう。

プランターで上手く育てるコツ

今回紹介する野菜は、全部プランターでも育てられます。ただ、ダイナミックに育つ畑栽培の野菜とくらべると、生長の姿はコンパクトです。でも、野菜が生長する様子を毎日眺めているだけでも幸せな気持ちになり、何より自宅の庭やベランダで気軽にスタートできるのもプランター栽培の良いところ。上手に育てるとしっかり収穫できるので、コツを覚えて挑戦しましょう!

プランター栽培を成功させるポイント

- 野菜用の培養土など、野菜に適した土を使いましょう。

- 日当たりを好むものは、日の当たる場所に置くなど、好みの環境に置くようにします。

- 畑に比べて土が乾きやすいので、乾いたらたっぷり水やりしましょう。

- 畑に比べて肥料切れしやすいので、肥料を好む野菜には追肥を忘れずに行いましょう。

- 成熟が早く、早期に収穫できる早生(わせ)タイプや、通常サイズより少し小さめのミニタイプの種や苗を選ぶのもおすすめです。

アブラナ科の秋冬野菜

キャベツ

- 種まき時期:2月~3月、7月~8月

- 苗の植え付け時期:3月~4月、8月~9月

- 収穫時期:6月~8月、11月~12月

- プランター栽培:可能

冬に収穫するキャベツは、葉と葉の間がギュッと詰まってしっかり結球して硬いところが特徴的。アオムシ、コナガ、ヨトウムシなどがつきやすいので早く見つけて対処することが最も大切です。プランター栽培では、普通のキャベツより小さく収穫できるミニキャベツが気軽に育てやすいのでおすすめ。苗での販売もあります。

ハクサイ

- 種まき時期:8月

- 苗の植え付け時期:9月

- 収穫時期:11月~1月

- プランター栽培:可能

ハクサイは、寒さに当たることで甘みが増す野菜。先端の部分を紐でくくって冬越し対策をすると、厳冬期まで土に植えたまま保管できます。アオムシ、コナガ、ヨトウムシなどがつきやすいので早く見つけて対処することが大切です。プランター栽培では、普通のハクサイよりコンパクトに収穫できるミニハクサイが育てやすいですよ。苗での販売もあります。

ダイコン

- 種まき時期:4月、8月下旬~9月

- 収穫時期:6月、11月~12月

- プランター栽培:可能

ダイコンは直根性なので、苗の販売ではなく種まきからの栽培です。間引きのときに、子葉の形が良いものを残すと形の良いダイコンに育つと言われています。プランターで栽培するときは、なるべく深さのある器を選び、土は粒子の細かいものを選びましょう。長さが短めに育つミニ大根だと育てやすいですね。

ブロッコリー

- 種まき時期:2月、7月~8月

- 苗の植え付け時期:3月、9月

- 収穫時期:5月、11月~12月

- プランター栽培:可能

ブロッコリーは湿度に弱い性質があるので水の与えすぎは禁物です。葉の大きさに比べて茎が少し細いので、追肥のタイミングで株元へ軽く土寄せすると倒れません。収穫するときは真ん中の頂花蕾を包丁で切り取り、その後に育つ小さな側花蕾は手やハサミで摘み取ります。苗での販売もあります。

スティックブロッコリー(茎ブロッコリー)

- 種まき時期:2月、7月~8月

- 苗の植え付け時期:3月、9月

- 収穫時期:5月、11月~12月

- プランター栽培:可能

普通のブロッコリーは真ん中の頂花蕾を大きく育てますが、スティックブロッコリーは頂花蕾が5cmくらいになったら摘芯を兼ねて収穫し、脇から伸びる側花蕾を大きく育てます。次々と収穫するため、プランターで気軽に栽培でき、小さなスペースでいろいろな野菜を育てる家庭菜園向きの野菜です。苗での販売もあります。

カリフラワー

- 種まき時期:2月、7月~8月

- 苗の植え付け時期:3月、9月

- 収穫時期:5月、11月~12月

- プランター栽培:可能

カリフラワーは、ブロッコリーが突然変異で白化したものです。ブロッコリーと同じく湿度に弱い性質があるため、株元の排水をよくしましょう。花蕾が7~8cmになったら防寒や花蕾のよごれを防ぐため、外葉を束ねて紐でくくったり、葉を切って帽子のように覆います。最近は花蕾が紫色やオレンジ色、グリーンの品種も流通し、オシャレな野菜として人気上昇中です。苗での販売もあります。

カブ

- 種まき時期:3月~5月、9月~10月

- 収穫時期:5月~7月、10月~11月

- プランター栽培:可能

カブは直根性のため、種からの栽培になります。また、カブは好光性種子のため、光が当たりやすいように覆土の量は少なめを心がけましょう。収穫が遅れると、「す」が入ったりひび割れをおこしたりするので早めに採ります。白のほか、カラフルなものや小カブもあるので好きな品種を選びましょう。

水菜、カラシナ

- 種まき時期:4月~5月、9月~10月

- プランター栽培:可能

水菜やカラシナは、アブラナ科の葉物野菜です。長日条件でとう立ちすることから、栽培に適しているのは秋まきです。秋にまいて、外葉から収穫すると長い間楽しめます。プランターでも簡単に栽培することができ、ベビーリーフとして収穫するのなら小さめのプランターでも栽培可能です。苗での販売もあります。

ラディッシュ

- 種まき時期:3月~5月、9月~10月

- 収穫時期:4月~6月、10月~12月

- プランター栽培:可能

ラディッシュは、種をまいてから20日くらいで収穫できることから、日本では「二十日大根(はつかだいこん)」と呼ばれていますが、実際には収穫までに春夏で1か月ほど、秋冬で1~2か月ほどかかることが多いようです。直根性のため、種からの栽培になります。

小さなサイズなので、プランターの深さをあまり必要とせず、小さなスペースで栽培することができます。また、他の野菜と比べて短期間で収穫できることもあり、家庭菜園初心者にもおすすめの野菜のひとつです。赤をはじめ、カラフルな品種があるので好きなものを選びましょう。

小松菜

- 種まき時期:3月~10月

- 収穫時期:5月~12月

- プランター栽培:可能

小松菜は1年の3/4ほど種をまける期間があり、非常に育てやすい野菜のため、家庭菜園でも定番です。夏の暑さにも強いですが、生育適温が20℃位なので、秋に種をまいて育てたほうが大株に育ちます。種をまいてから収穫まで50日ほどで収穫できますが、小松菜は株ごと収穫するだけでなく、外葉からも順次収穫できるので、長い間収穫を楽しめる野菜です。苗での販売もあります。

のらぼう菜

- 種まき時期:9月~10月

- 苗の植え付け時期:10月~11月

- 収穫時期:3月~4月

- プランター栽培:可能

のらぼう菜とはアブラナ科の秋まき一年草で、西洋アブラナの仲間です。寒さに強く丈夫で育てやすいため、家庭菜園でも簡単に育てることができ、プランターでの栽培も可能です。春にとう立ちした主の茎を折ると、次々と脇芽が伸びてきます。間引き菜、葉、つぼみのついた菜花のどれもおいしくいただけます。苗での販売もあります。

ルッコラ

- 種まき時期:4月~6月、9月~10月

- 収穫時期:5月~8月、10月~12月

- プランター栽培:可能

ルッコラは、ゴマのような風味と爽やかな辛味がある葉物野菜。発芽しやすく、生育も早く、短期間で収穫できるので育てやすいです。株ごと引き抜いて収穫する他、外葉から収穫して新芽やわき芽を伸ばして長く楽しむ方法もあります。苗での販売もありますが、サラダなどに使うために次々収穫したい場合は、種から育てるのがおすすめです。

コールラビ

- 種まき時期:3月~4月、8月~9月

- 苗の植え付け時期:5月、9月

- 収穫時期:6月~7月、10月~12月

- プランター栽培:可能

コールラビは、キャベツ、ブロッコリー、ケールなどと同じ仲間です。丸くコロンとした形が可愛らしく、育つ姿を見るとほっこりします。球の横から出た葉は2~3cm残して切り取り、球の肥大をうながしましょう。球径が7~8cmくらいになったら根元から引き抜いて収穫します。

芽キャベツ

- 種まき時期:7月

- 苗の植え付け時期:8月~9月

- 収穫時期:10月~2月

- プランター栽培:可能

芽キャベツはキャベツを早どりしたものではなく、60cmほどに伸びた太い茎に直径2~3cmの小さなキャベツがたくさんできる野菜です。生育期間が長いので、肥料切れしないように適宜追肥しましょう。結球が進むにつれて下の方の勢いの弱った葉や、結球しないわき芽・結球のゆるい球を摘み取りましょう。

セリ科の秋冬野菜

ニンジン

- 種まき時期:3月~4月上旬、7月~8月

- 収穫時期:6月、11月~12月

- プランター栽培:可能

ニンジンは直根性のため、種からの栽培になります。ニンジンは好光性種子のため真っ暗な環境では発芽しません。でも、土をほとんどかぶせない状態では種が乾きやすくなって発芽に失敗します。0.5~1cmくらいの覆土を心がけましょう。芽が出るまでの約1週間は土が乾ききらないように水やりをします。オレンジ色のほか、紫、黄色などのカラフルニンジンをはじめ、プランター栽培向きのミニニンジン(ベビーキャロット)もあります。

三つ葉

- 種まき時期:3月~6月、9月~10月

- 苗の植え付け時期:5月~7月、10月~11月

- 収穫時期:5月、11月~12月

- プランター栽培:可能

涼しい気候を好み、暑さと乾燥を嫌うため、半日陰で湿気が多い所での栽培が向いています。プランターに種を直にまいても簡単に育ちます。水栽培にも向いているので、リボベジ(再生野菜)やキッチンガーデンとしても取り入れやすい野菜です。

多年草で冬を越せば同じ株から春に芽吹きますが、株が古くなってくると葉や茎が固くなり香りも落ちるため、種まきで更新した方がよいかもしれません。こぼれ種でも発芽するほど繁殖力が強いため、雑草化することもあります。苗での販売もあります。

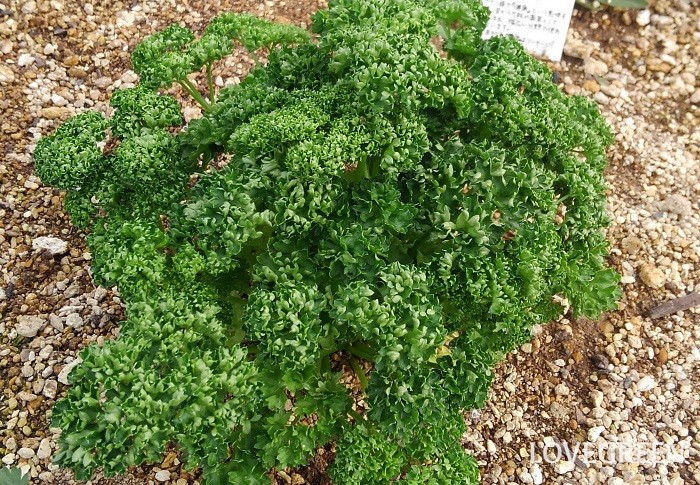

パセリ

- 種まき時期:3月~5月、9月~10月

- 収穫時期:通年

- プランター栽培:可能

パセリは冷涼な気候を好みます。日当りの良い場所~半日陰程度の場所で栽培できます。日当たりが良い方が葉の色が濃くなりますが、光が強すぎると葉が固くなるので、真夏より春や秋の方が葉がみずみずしく美味しく育ちます。収穫は下の方の葉から順に行い、新しい葉の生長をうながすようにするのがポイントです。種まきは春か秋ですが、苗でも出回ります。通年収穫できる野菜で、プランター栽培にも適しているので手軽に育てられます。

イタリアンパセリ

- 種まき時期:4月~5月、9月~10月

- 収穫時期:通年

- プランター栽培:可能

イタリアンパセリは、葉が縮れていない平葉種のパセリ。見た目はミツバに似ていますが、パセリ特有のすっきりした味がします。日なたから半日陰、水はけの良い用土を好みます。夏の高温と乾燥で葉色が悪くなるので、春や秋のやさしい光で育てた方が柔らかくてみずみずしい葉に育ちます。種まきは春か秋ですが、苗でも出回ります。通年収穫できる野菜で、プランター栽培にも適しているので手軽に育てられます。

パクチー(コリアンダー)

- 種まき時期:3月~4月、9月~10月

- 収穫時期:3月~5月、9月~11月

- プランター栽培:可能

パクチーは、エスニック料理に使うハーブ。葉はもちろん、実も食用にでき、掘りあげた根も刻んでスープに加えたり、全草を使えます。日当たりを好みますが、少し日陰でも育ちます。水を好むので、土をあまり乾燥させないようにしましょう。夏の日差しを浴びすぎると花が咲き、葉が硬くなるので、秋のやさしい日差しの中で育てるのもおすすめです。苗も出回り、プランター栽培にも適しているので手軽に育てられる野菜です。

ヒガンバナ科の秋冬野菜

玉ねぎ

- 種まき時期:9月

- 苗の植え付け時期:11月

- 収穫時期:5月~6月

- プランター栽培:可能

種まき後、冬までに根張りをよくしておくことがポイント。深植えを避け、植えた後株元の土を鎮圧しておくことも大切です。子球を植えて育てる栽培方法(オニオンセット栽培)もあります。8月下旬に植えると年内に収穫可能です。「ホームたまねぎ」という名前でも販売されています。

ニラ

- 種まき時期:3月~4月、9月~10月

- 収穫時期:4月~10月

- プランター栽培:可能

ニラは多年草で、種まき初年度は収穫しませんが、一度植え付けると同じ株から数年収穫することができ、数年経過した後は株分けをするとさらに長く収穫することができます。畑だけでなくプランター栽培もできるので、家庭菜園向きの野菜のひとつです。苗での販売もあります。

ワケギ

- 球根植え付け時期:7月~9月

- 収穫時期:10月~12月、3月~4月

- プランター栽培:可能

ワケギは、ネギと分球型玉ねぎの交配で生まれました。主に、球根を植え付けて栽培します。土から球根の頭が少し見えるくらいに浅く植えることが発芽しやすいポイントです。強健なので、切り取って収穫しても、適度な追肥をするだけであっという間に再生します。冬は少し元気がなくなりますが、乾燥気味に水やりを続けると春に再び芽吹きます。

チャイブ

- 種まき時期:3月~5月

- 植え付け時期:4月~9月

- プランター栽培:可能

チャイブは、日本のアサツキの仲間です。葉が繊細で香りがマイルドなので、生ネギが苦手な方でも味わいやすくおすすめです。冬は地上部の生長が止まったようになりますが、春になると再び芽吹きます。春になると再び芽吹きます。収穫は葉が出ているうちならいつでも可能です。株元から2~3センチのところで剪定して追肥しておくと、しばらくすると新しい葉が出てきて、年に何度か収穫できます。5月~7月頃に可愛い花を咲かせるのですが、葉の柔らかさを重視するならば、花は早めに摘み取ったほうがよいです。

マメ科の秋冬野菜

そら豆

- 種まき時期:10月

- 苗の植え付け時期:11月

- 収穫時期:5月~6月

- プランター栽培:可能

マメ科の種は、植えた後、鳥に狙われやすいため、必ず寒冷紗などで種を守るか、育苗ポットで種を発芽させましょう。そら豆の種は「お歯黒」と呼ばれる黒いへそ部分を下向きにして、種の頭が見えるくらいに土を被せましょう。だいたい5~7日後には発芽します。苗での販売もあります。

スナップエンドウ

- 種まき時期:10月~11月

- 苗の植え付け時期:11月~12月

- 収穫時期:4月~6月

- プランター栽培:可能

スナップエンドウは、サヤエンドウのようなシャキシャキとしたサヤの食感と、グリンピースのように豆自体を食べることの、両方の良さをあわせもつ野菜です。スナップエンドウの大敵はハモグリバエ。葉に絵を描いたように白い線が現れるので、エカキムシとも呼ばれます。見つけたらすぐに対処しましょう。

実エンドウ(グリーンピース)

- 種まき時期:10月~11月

- 苗の植え付け時期:11月~12月

- 収穫時期:4月~6月

- プランター栽培:可能

実エンドウは、サヤの中の実を食べる野菜です。サヤの色はグリーンをはじめ、紫もあります。えんどう豆類の育て方は、種まきの時期が最大のポイントです。幼苗は寒さには比較的強く冬越ししますが、種を早くまきすぎて株が大きくなりすぎてしまうと、寒気で傷みやすくなります。小さく育てて寒い冬を乗りきり、4月から収穫を開始しましょう。

サヤエンドウ

- 種まき時期:10月

- 苗の植え付け時期:11月

- 収穫時期:5月~6月

- プランター栽培:可能

サヤエンドウは、実がふくらむ前の若いサヤを丸ごと食べます。つるありとつるなしの2種類がありますが、つるありの方が収穫を長く楽しめます。つるありは支柱を立てて横に麻ひもを張って誘引する必要があるので、草丈が低い方が良いときはつるなしを選びましょう。苗での販売もあります。

その他の秋冬野菜

リーフレタス

- 種まき時期:2月~4月、8月~9月

- 苗の植え付け時期:3月~5月、9月~10月

- 収穫時期:5月~6月、11月~12月

- プランター栽培:可能

種も比較的よく発芽し、育ちが早く、玉レタスと比べると育てやすいです。葉色もグリーン、レッド、ブロンズ系など鮮やかで畑の彩にもなります。株元から切り取っていっぺんに収穫することもできますが、外側の葉から順番にかき取って収穫すると長い期間楽しめます。苗での販売もあります。

ベビーリーフ

- 種まき時期:3月~6月、9月~10月

- 収穫時期:4月~11月

- プランター栽培:可能

ベビーリーフは、普通の収穫時のサイズよりも小さな状態で収穫する葉のこと。レタス類やミズナ、ホウレンソウ、スイスチャードなどを単体で栽培して葉を若どりしたり、数種類の野菜の種を混ぜてカラフルに育てることもできます。草丈10cm~15cmくらいになったら、ハサミで全体をカットして収穫し、追肥して水やりを続けると再び収穫できます。または、ほどよく間引きと追肥を繰り返し、間引き菜はサラダなどに使い、徐々に1つ1つの株を大きく育てていくと、本来の大きさも楽しむことができて面白いです。

春菊

- 種まき時期:4月~5月、9月~10月

- 苗の植え付け時期:5月、10月

- 収穫時期:5月~7月、11月~12月

- プランター栽培:可能

葉の切れ込みの程度によって大葉種、中葉種、小葉種に分類されます。中葉種がもっとも多く栽培されていますが、その中でもあまり分枝せず茎が伸びやすい品種と、株元からよく分枝する品種に分かれます。収穫方法は、株ごと引き抜く方法と、地際から4~5cm残してハサミで切り、その後はわき芽を育てて長く楽しむ摘み取り収穫があります。苗での販売もあります。

ホウレンソウ

- 種まき時期:3月~5月、7月~10月

- 収穫時期:4月~7月、9月~12月

- プランター栽培:可能

ホウレンソウは、酸性土壌で育てると生育が悪くなります。土の酸度が酸性に傾いている場合は、石灰を施すなど、酸度調整をしっかり行いましょう。冬に育つホウレンソウは、葉を放射状に広げて吹き付ける寒風に耐え、まんべんなく太陽の光を浴びます。寒さで凍らないように糖分を蓄えようとするため、冬に収穫するホウレンソウは甘味が強くて美味しいです。苗での販売もあります。

スイスチャード

- 種まき時期:4月~10月

- 収穫時期:通年

- プランター栽培:可能

スイスチャードは、葉柄や葉脈が赤やピンク、オレンジ、黄色、黄緑、白などさまざまな色をしていて、寄せ植えや花壇に植えるカラーリーフとしても用いられるほど美しい野菜です。真冬には生育は鈍りますが、ほぼ1年を通して収穫できます。暑さ寒さに強いスイスチャードは、とても育てやすい野菜です。大きく立派に育てると、畑の彩りとしては華やかでよいですが葉茎が固くなります。間引き菜はベビーリーフとしてサラダなどでそのまま食べ、育ってきたらさっと下茹でしてから調理すると美味しいです。苗での販売もあります。

ビーツ

- 種まき時期:3月~4月、9月

- 収穫時期:6月~7月、11月~12月

- プランター栽培:可能

ビーツはロシアの家庭料理で有名な赤いシチュー「ボルシチ」に欠かせない野菜。スイスチャードの仲間ですが、根がカブのように肥大します。間引きした柔らかい葉は、生食のサラダなどで食し、ある程度育った葉は下茹でしてから調理しましょう。根の部分は、あまり大きいものよりも、径7~8cmくらいで丸型、表面のでこぼこが少ないものが美味しいと言われます。

ジャガイモ

- 種まき時期:3月~4月、8月~9月

- 収穫時期:6月~7月、11月~12月

- プランター栽培:可能

種イモは料理に使うジャガイモと見た目が同じですが、病気に感染しないように薬剤処理されています。ジャガイモがウイルスに感染するとうまく育たず収穫量も減ってしまうため、種イモ用のジャガイモを使うのがおすすめです。大きすぎる場合は、芽の数を均等にして切り、種イモが腐らないように草木灰を切り口につけてから植え付けます。

いちご

- 苗の植え付け時期:10月~

- 収穫時期:5月~6月(四季なり品種もあり)

- プランター栽培:可能

夏の一時期を除いてほぼ一年中出回っていますが、春から初夏にかけてが本来のいちごの旬です。最近は四季なりの品種もあります。9月までに植え付けた方がよい秋冬野菜が多い中で、いちごは苗の流通期間が長く、秋から冬の間に気軽に始めることができます。