常緑のグランドカバー一覧|踏みつけに強い種類、低木や花咲く種類まで

更新

公開

常緑のグランドカバーを、踏みつけに強い種類や花が咲く種類、低木、日向、日陰、ハーブに分けて紹介。さらにグランドカバーの意味や目的、使い方の解説付きです。

目次

- グランドカバーとは?意味や目的、使い方

- 芝生の代わりになるグランドカバーとは?

- 踏みつけに強い常緑のグランドカバー

- 低木の常緑のグランドカバー

- 日向に向いている常緑のグランドカバー

- 日陰に強い常緑のグランドカバー

- 花が咲く常緑のグランドカバー

- ハーブの常緑のグランドカバー

- 和風の常緑のグランドカバー

グランドカバーとは?意味や目的、使い方

グランドカバーあるいはグラウンドカバーとは、英語の Ground cover が日本語として定着した言葉。グランドカバーの意味は地面の表面を覆うことです。

グランドカバーは、土を隠すため、また周囲の植栽との調和や雰囲気を和らげることを目的として植えられます。

常緑のグランドカバーの使い方

グランドカバーは、庭の中の少し寂しいスペース、あるいは人があまり入らないような場所、むき出しの地面に少しの彩りがほしいような場所に使用します。ただし耐寒性の弱い植物をグランドカバーとして使用すると、冬には地上部が枯れて地表がむき出しになってしまいます。常緑のグランドカバーは通年グリーンの葉で彩ってくれるので、冬でも寂しい景色になることはありません。

常緑のグランドカバーは、むき出しの土を覆い隠し、一年中グリーンを絶やさないことで、雑草が繁茂するのを防ぎ、お庭の死角になりがちなスペースを明るい景色にするために使います。

芝生の代わりになるグランドカバーとは?

芝生はグランドカバーとして最もポピュラーな植物の一つです。芝生はグリーンのカーペットのようにその場の雰囲気を和らげます。また踏みつけにも強く、育てやすいのが特徴です。

芝生の代わりになるグランドカバーとは、踏みつけに強く、手間のかからない植物のことです。

踏みつけに強い常緑のグランドカバー

リュウノヒゲ

- 学名:Ophiopogon

- 科名:キジカクシ科

リュウノヒゲの特徴

リュウノヒゲはキジカクシ科の常緑多年草で、日本庭園だけでなく洋風のお庭にも使われます。踏みつけに強いので駐車スペースなどの植栽にも使用されます。

ヤブラン

- 学名:Liriope

- 科名:ユリ科

ヤブランの特徴

ヤブランはすっとした葉を伸ばす常緑のグラウンドカバーの定番です。濃いグリーンのものから白やクリーム色の斑入りなど、園芸品種も多く出回っています。「リリオペ」という学名で呼ばれることもあります。

リシマキア・ヌンムラリア

- 学名:Lysimachia

- 科名:サクラソウ科

リシマキア・ヌンムラリアの特徴

リシマキアは世界中に何百という種類が存在する多年草。中でもリシマキア・ヌンムラリアや葉の色がライム色のリシマキア・ヌンムラリア・オーレアはグランドカバーとして人気です。

セイヨウシバ

- 科名:イネ科

セイヨウシバの特徴

セイヨウシバにはいくつかの種類があります。耐寒性があり、冬でもグリーンの葉が残る種類をセイヨウシバと呼びます。日本の芝に比べて草丈が高く、生育旺盛です。踏みつけに強く、庭のグランドカバーとしてよく使用されます。

低木の常緑のグランドカバー

コトネアスター

- 学名:Cotoneaster

- 科名:バラ科

コトネアスターの特徴

コトネアスターは地面を這うように生長するバラ科の低木です。落葉の品種もありますが、常緑種もあります。冬に赤く色づく実が印象的です。

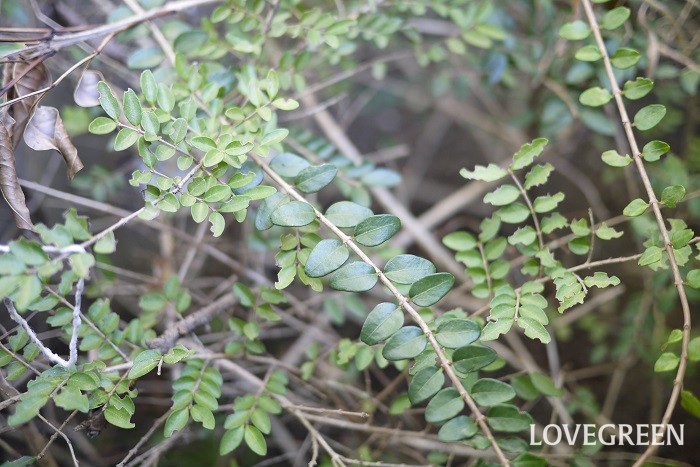

ロニセラ・ニティダ

- 学名:Lonicera nitida

- 科名:スイカズラ科

ロニセラ・ニティダの特徴

ロニセラ・ニティダはスイカズラ科の常緑低木です。大きく横に枝を広げるように生長します。生長速度はゆっくりですが、数年で地面を覆い隠すように大きくなります。

アベリア

- 学名:Abelia × grandiflora

- 科名:スイカズラ科

アベリアの特徴

アベリアは光沢のある小さな葉と四季咲きの花が可愛らしい常緑低木です。生垣にも使用されます。枝を大きく広げるため、グランドカバーに向いています。品種が豊富にあり、2mくらいまで生長するものもあります。グランドカバー向きの品種を選んでください。

フィリフェラ・オーレア

- 学名:Chamaecyparis pisifera

- 科名:ヒノキ科

フィリフェラ・オーレアの特徴

フィリフェラ・オーレアは明るいグリーンの葉がきれいな低木の針葉樹です。葉の密度が高いのでグランドカバーの他、生垣にも好まれます。

セイヨウネズ

- 学名:Juniperus communis

- 科名:ヒノキ科

セイヨウネズの特徴

セイヨウネズはヒノキ科の低木。地表を這うように枝を伸ばして広がっていくので、グラウンドカバーとして人気があります。

日向に向いている常緑のグランドカバー

ハツユキカズラ

- 学名:Trachelospermum asiaticum

- 科名:キョウチクトウ科

ハツユキカズラの特徴

ハツユキカズラは赤や白の斑がきれいな常緑多年草。地面を這うように生長していくため、グランドカバーに向いています。

ディコンドラ

- 学名:Dichondra

- 科名:ヒルガオ科

ディコンドラの特徴

ディコンドラは小さなハート型の葉が可愛い、横に広がって這うように伸びる多年草。シルバーリーフが美しく、周囲を明るくしてくれます。

ワイルドストロベリー

- 学名:Fragaria vesca

- 科名:バラ科

ワイルドストロベリーの特徴

ワイルドストロベリーは食用のイチゴを小さくしたような草姿が可愛らしい常緑多年草です。花も実もイチゴのようで可愛らしく、半日陰でもよく育つため、グランドカバーとして人気です。

フィカス・プミラ

- 学名:Ficus pumila

- 科名:クワ科

フィカス・プミラの特徴

フィカス・プミラはクワ科の常緑多年草です。丸みを帯びた小さな葉が可愛らしく地面を這うように生長していくため、グランドカバーに向いています。斑入り種は景色を明るくしてくれます。

日陰に強い常緑のグランドカバー

アイビー

- 学名:Hedera

- 科名:ウコギ科

アイビーの特徴

アイビーは葉の形や色が多様なつる植物です。地面を這うように生長するのでグランドカバーに向いています。壁などに這うようにして上にも生長していくため、建物の近くに植えるときには注意が必要です。

セダム

- 学名:sedum

- 科名:ベンケイソウ科

セダムの特徴

セダムは北半球に広く分布し、日本原産の品種は約40種と言われています。日本にも多く自生しているとても身近な多肉植物。草丈低く広がるように生長していく育てやすい植物です。

ヒューケラ

- 学名:Heuchera

- 科名:ユキノシタ科

ヒューケラの特徴

ヒューケラは常緑多年草で、カラーリーフプランツとして寄せ植えや花壇に用いられる近年人気の高い植物です。明るい葉の色で周囲の雰囲気を和らげる他、春には花も咲くので一年を通して楽しめます。

ツワブキ

- 学名:Farfugium japonicum

- 科名:キク科

ツワブキの特徴

ツワブキ(石蕗)は、関東以南の海岸部や山林に自生するキク科の多年草です。秋になるとキクに似た黄色い花を咲かせます。大きな葉を茂らせて地表を覆い隠してくれます。

ユキノシタ

- 学名:Saxifraga stolonifera

- 科名:ユキノシタ科

ユキノシタの特徴

ユキノシタは、湿った山野に自生し、庭の下草としてもよく植えられる常緑の多年草です。半日陰から日陰のやや湿った環境を好むので日陰のグランドカバーとして重宝されています。

ワイヤープランツ

- 学名:Muehlenbeckia axillaris

- 科名:タデ科

ワイヤープランツの特徴

ワイヤープランツは小さなグリーンの葉が可愛らしい、ほふく性常緑小低木です。日向から半日陰でよく育つので、グランドカバーとして活躍します。

花が咲く常緑のグランドカバー

ツルニチニチソウ

- 学名:vinca

- 科名:キョウチクトウ科

ツルニチニチソウの特徴

ツルニチニチソウはつるのような茎を伸ばして生長する多年草です。春に青紫の花を咲かせます。ツルニチニチソウの他に一回り葉が小さめなヒメツルニチニチソウもあります。どちらも日向から半日陰で育てられます。

エリゲロン

- 学名:Erigeron

- 科名:キク科

エリゲロンの特徴

エリゲロンはキク科の耐寒性多年草です。地面を這うように生長していきます。常緑の品種もあり、グランドカバーとして利用できます。

ヒメツルソバ

- 学名:Persicaria capitata

- 科名:タデ科

ヒメツルソバの特徴

ヒメツルソバは地面を這うように生長する常緑多年草です。小さな金平糖のような花を咲かせます。生育旺盛で増えすぎることがあるので、適宜株分けをして整理します。

アジュガ

- 学名:Ajuga

- 科名:シソ科

アジュガの特徴

アジュガは耐寒性の強い常緑多年草です。春には紫色の小さな花を咲かせます。和の庭にも洋の庭にもよく似合います。

クリスマスローズ

- 学名:Helleborus

- 科名:キンポウゲ科

クリスマスローズの特徴

クリスマスローズはキンポウゲ科の常緑多年草です。冬から春には色のきれいな花、他の季節にはグリーンの印象的な葉を楽しめます。株で大きくなっていくのでグランドカバーとして向いています。

ハーブの常緑のグランドカバー

ローズマリー(ほふく性)

- 学名:Rosmarinus officinalis

- 科名:シソ科

ローズマリーの特徴

ローズマリーは、地中海沿岸地方が原産の常緑性低木です。清々しい香りが特徴のハーブで、料理に使用するほか、化粧品やアロマテラピーでも人気です。ローズマリーにはほふく性の種類があり、グランドカバーとして使用できます。

クリーピングタイム

- 学名:Thymus

- 科名:シソ科

クリーピングタイムの特徴

タイムは、シソ科のハーブです。這うように生育するほふく性のものをクリーピングタイムと呼びます。クリーピングタイムは常緑で地面を這うように生長するので、グランドカバーとして使用されます。

クランベリー

- 学名:Vaccinium macrocarpon

- 科名:ツツジ科

クランベリーの特徴

クランベリーは樹高20cmほどの常緑低木です。日当たりが良く、湿った土壌を好みます。秋に赤く色づく実は生食には向きません。つるを伸ばすように生長するのでグランドカバーに向いています。

和風の常緑のグランドカバー

トキワツユクサ

- 学名:Tradescantia fluminensis

- 科名:ツユクサ科

トキワツユクサの特徴

トキワツユクサは肉厚な葉茎が特徴の常緑多年草です。初夏に咲かせる白い花が印象的です。一時は要注意外来生物に指定されていたほど丈夫な植物です。半日陰でもよく育ちます。

カナリエンシス(オカメヅタ)

- 学名:Hedera canariensis

- 科名:ウコギ科

カナリエンシス(オカメヅタ)の特徴

カナリエンシス(オカメヅタ)は光沢のある大きな葉が印象的な常緑植物です。枝の途中から根を出して壁に上っていくので、建物の近くに植える際には注意が必要です。

フッキソウ

- 学名:Pachysandra

- 科名:ツゲ科

フッキソウの特徴

フッキソウは日本の山野に自生する常緑低木です。低木と言っても15~20cm程度と小さいので、多年草のように扱われています。地下茎でよく増えるのでグランドカバーに向いています。斑入り種は景色を明るくしてくれる効果があります。

気になる常緑のグランドカバーはありましたか。グランドカバーは室内でいうなれば絨毯のようなもの。グランドカバーを植えることで明るく柔らかい印象を得られる効果があります。グランドカバープランツを上手に使って、素敵なお庭作りをしてください。

▼編集部のおすすめ