園芸用語集

更新

公開

園芸、生花業界で使われる園芸用語について、読み方や意味をご紹介します。

園芸用語 目次

| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |

| い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ||

| う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | |

| え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||

| お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ |

あ

アーティフィシャルフラワー

アーティフィシャルフラワーとは、造花のことです。

赤玉土(あかだまつち)

赤玉土とは、関東ローム増の赤土をふるいにかけ、粒子を揃えたもののこと。保水性、排水性に優れた土です。

浅植え(あさうえ)

浅植えとは、苗や球根を植え付ける際に、地表からでるくらい浅く植え付けることです。

浅水(あさみず)

浅水とは、花瓶に浅く張った水のこと。茎が腐りやすい花を生けるときに、下の方だけが浸かるように水を入れることをいいます。反意語に深水があります。

い

一季咲き(いっきざき)

一季咲きとは、花が咲く季節が一つの季節に限られている性質のこと。他に、二季咲きや四季咲きなどがあります。

育苗(いくびょう)

育苗とは、庭や畑に直接種をまかずに、ポットや小さな鉢に種をまき、苗を育てること。ある程度の大きさになったら、庭や畑に植え付けます。

移植(いしょく)

移植とは、今植えてある場所から植え替えること。ポットから鉢や庭へ植え替えたり、生長した鉢植えをサイズの大きな鉢に植え替えたりすることをいいます。

一日花(いちにちばな)

一日花とは、ほぼ1日しか咲かない花のこと。アサガオやハイビスカスのように朝開花して夜萎れるもの、マツヨイグサやカラスウリのように日暮れに開いて朝萎れるものなどがあります。

一年草(いちねんそう)

一年草とは、発芽から開花、結実、枯死までのサイクルを1年で行う草花のこと。種を作ることで、株のエネルギーを使い果たし、枯死していきます。

一茎一花(いっけいいっか)

一茎一花とは、1つの茎に1つの花を咲かせる咲き方のことです。

イングリッシュガーデン

イングリッシュガーデンとは、自然の景色そのもののような庭のこと。風景式庭園とも呼ばれます。

う

植え替え(うえかえ)

植え替えとは、植物を今植えてある場所から違う場所に移して植えること。移植と同義です。

植え付け(うえつけ)

植え付けとは、花壇や鉢に植物を植え付ける作業のことです。

ウォータースペース

ウォータースペースとは、鉢植えに水やりをした際、水がたまるスペースのこと。ウォータースペースを確保しておくことで、水と一緒に土がこぼれだすのを防ぐことができます。

え

液果(えきか)

液果とは、水分を多く含む果肉を持つ果実のことです。

液体肥料(えきたいひりょう)

液体肥料とは、液状の肥料のこと。多くは希釈して使用します。速効性があるのが特徴です。

越年草(えつねんそう)

越年草とは、発芽して緑の葉を展開させた状態で冬を越し、開花、結実に至るサイクルの一年草のこと。年をまたぐので、越年草といわれます。

園芸品種(えんげいひんしゅ)

園芸品種とは、交配など改良をして、人為的に育てやすく観賞向けに作った品種のことです。

お

おしべ

おしべとは、花粉を作る植物の生殖器官のこと。おしべで作られた花粉がめしべに付着することで、結実します。

お礼肥(おれいごえ)

お礼肥とは、花が咲き終わってからや、果実の収穫を楽しんだ後に、お礼の気持ちを込めて施す肥料のこと。花や実のために消耗したエネルギーを補うのが目的の肥料です。

か

ガーランド

ガーランドとは、植物を編んで作ったひも状の装飾品のこと。植物以外の素材で作られたものもガーランドと呼ばれます。

塊根(かいこん)

塊根とは、球根の1種のこと。土の中で養分や水分を蓄え、肥大化した根を指します。

花卉(かき)

花卉とは、観賞用に栽培される草花のこと。卉という字が常用漢字ではないため、「花き」という表記をされることもあります。

学名(がくめい)

学名とは、世界共通の植物の名前。科名・属名・種小名に分けられています。国際植物命名規約に基づいて、ラテン語で名付けられたものです。

花茎(かけい)

花茎とは、葉を付けずに花だけを付ける茎のことです。

果樹(かじゅ)

果樹とは、食べられる実がなる木、また収獲を目的として栽培する木のことです。

化成肥料(かせいひりょう)

化成肥料とは、天然物から抽出あるいは合成された肥料のこと。含有量が正確なのが特徴です。

株立ち(かぶだち)

株立ちとは、1つ根元から複数の幹が立ち上がっている樹形のこと。反対に、1つの幹だけの樹形を、1本立ちや単幹といいます。

花木(かぼく)

花木とは、観賞を目的とする花を咲かせる庭木のことです。

カリ

カリとは、植物の生育に必要な栄養素の1つ。多くの市販肥料に含まれていて、根の発育を助け、葉や茎を強く育てる効果があります。

緩効性肥料(かんこうせいひりょう)

緩効性肥料とは、ゆるやかに効果を発揮する肥料のこと。長期間効果が持続するというのが特徴です。

寒肥(かんごえ)

寒肥とは、主に落葉している寒い時期に庭木に施す肥料のことです。

き

帰化植物(きかしょくぶつ)

帰化植物とは、海外から日本に渡ってきて、野生化した植物のことです。

偽果(ぎか)

偽果とは、花の子房以外の部分が肥大してできている果実のこと。子房が肥大してできている果実は真果といいます。

球根(きゅうこん)

球根とは、地下にある根や茎、葉が肥大して、栄養や水分をため込んだ器官のことです。葉が大きくなったものは鱗茎、茎が大きくなったものは球茎や塊茎、根茎、根が大きくなったものを塊根と呼び分けます。

切り戻し(きりもどし)

切り戻しとは、伸びた茎や枝を短く切り詰める作業のことです。

く

苦土石灰(くどせっかい)

苦土石灰とは、岩石を使いやすいように粉状や粒状にした肥料で、。炭酸カルシウムと酸化マグネシウムが主成分です。土壌改良に使用されます。

グランドカバー(グランドカバープランツ)

グランドカバー(グランドカバープランツ)とは、むき出しの土を覆い隠すことを目的として植える植物のことです。

け

原産地(げんさんち)

原産地とは、植物が自然な状態で自生してた場所のこと。原産地がわかると、植生がわかり、管理しやすくなります。

原種(げんしゅ)

原種とは、人為的に改良されていない、野生の状態の品種のことです。

こ

交配(こうはい)

交配とは、違う品種との掛け合わせのこと。風や昆虫による自然交配と、人為的に新品種を作る人工交配とがあります。

高木(こうぼく)

高木とは、樹高が高くなる樹種のこと。明確な定義はありませんが、一般的に樹高3m以上のものを高木に分類します。

紅葉(こうよう)

紅葉とは、落葉前に葉の色がグリーンから赤や黄に変化すること。モミジに「紅葉」という漢字を当てるのは、モミジが鮮やかな赤に変化することによります。

コサージュ

コサージュとは、衣類に付ける花飾りのこと。生花や造花、布花などで作られます。

コテージガーデン

コテージガーデンとは、(主にイギリスの)田舎家の小さな庭や、またそれをイメージしてデザインされた庭のこと。コテージ(cottage)とは、小屋や田舎家という意味です。

根出葉(こんしゅつよう)

根出葉とは、地面から直接生えているように見える葉のこと。根から伸びている葉のように見えるため、このような名前が付きました。根生葉(こんせいよう)という言い方もされます。

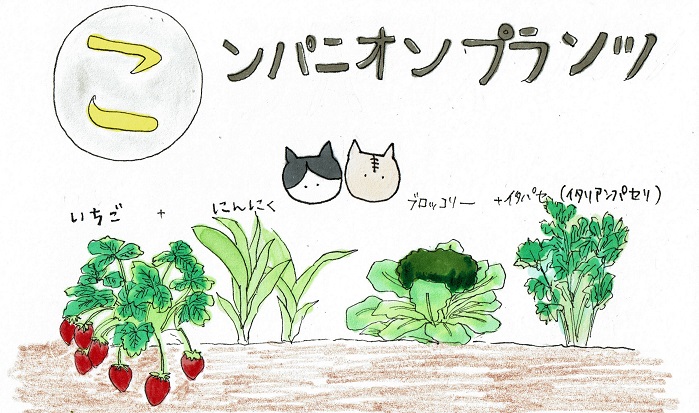

コンパニオンプランツ

コンパニオンプランツとは、一緒に植えると相互に良い影響を与え合う植物の組み合わせのことです。

さ

挿し木(さしき)

挿し木とは、植物の枝や茎を切り取り、発根させて増やす方法のことです。

山野草(さんやそう)

山野草とは、山野に自生している草花のこと。楚々とした風情と野趣ある草姿が特徴です。明確な定義はなく、日本在来種の他、帰化植物や園芸種も含まれることがあります。

し

シェード

シェードとは、日陰のこと。庭に設置する日除けを指して、シェードと呼ぶ他、日陰の庭をシェードガーデンと呼びます。

四季咲き(しきざき)

四季咲きとは、決まった季節だけでなく、1年に何度も花を咲かせる性質のことです。

シュート

シュートとは、新枝のことです。主につるバラなどの、勢いよく伸びてきた若い枝を指すときに使います。

主幹(しゅかん)

主幹とは、木の幹のこと。木の中央にあり、一番大きな部分です。

集合果(しゅうごうか)

集合果とは、小さな実が集合して一つの果実の体を成しているもののことです。

宿根草(しゅっこんそう)

宿根草とは、冬や夏に地上部を枯らして休眠し、生育しやすい季節になるとまた芽を出して生長を始める草花のこと。宿根草は多年草に含まれます。

常緑(じょうりょく)

常緑とは、一年を通して緑の葉を絶やさない性質のことです。草本の場合は常緑多年草、木本類は常緑樹といいます。

芯止め(しんどめ)

芯止めとは、植物の生長点を切り取ることで、生長を抑えるテクニック。高さを抑え、枝数を増やして、花や実の数を増やすなどの効果があります。

す

水耕栽培(すいこうさいばい)

水耕栽培とは、土を使用せずに植物を栽培すること。水栽培ともいいます。

水生植物(すいせいしょくぶつ)

水生植物とは、水中や水辺に生育する植物の総称。ハス、スイレン、カキツバタ、ホテイアオイなどが水生植物です。

ステム

ステムとは、茎のこと。花束やブーケのバインディングポイント(結束か所)から先の茎を指して使われます。

スパイラル

スパイラルとは、らせん状という意味。花束、ブーケを作る際のテクニックの一つです。

スワッグ

スワッグとは、壁飾りのことです。

せ

舌状花(ぜつじょうか)

舌状花とは、花びらの先端が平たく広がって、舌のような形状になっていること。キク科の花に多く見られます。

剪定(せんてい)

剪定とは、樹形を整えたり、次の花や実の育成のために、枝葉を切る作業のことです。

そ

造花(ぞうか)

造花とは、作られた花のこと。布や紙など、様々な素材が使用されています。

草本(そうほん)

草本とは、地上部が木質化しない草のこと。一年草、多年草などがあります。

速効性肥料(そっこうせいひりょう)

速効性肥料とは、効果がすぐに現れる肥料のことです。

た

耐寒性(たいかんせい)

耐寒性とは、寒さに耐える性質のことです。冬に枯死してしまうような植物を耐寒性が弱いという風に表現します。

耐暑性(たいしょせい)

耐暑性とは、暑さに耐える性質のことです。夏に枯死してしまうような植物を耐暑性が弱いという風に表現します。

多年草(たねんそう)

多年草とは、発芽、生長してから数年生育を続ける草花のこと。夏や冬に休眠する多年草のことを、宿根草という言い方もします。

多肉植物(たにくしょくぶつ)

多肉植物とは、乾燥した環境で生き抜くために、葉や茎に水分を蓄え、肉厚になっている植物の種類です。

短日植物

短日植物とは、日照時間が短くなるのを感じて花芽をつける性質の植物のことです。

ち

チッ素(ちっそ)

チッ素とは、植物の生育に必要な栄養素の1つ。多くの市販肥料に含まれていて、葉や茎を大きく育てる効果があります。

長日植物(ちょうじつしょくぶつ)

長日植物とは、日照時間が長くなると花を咲かせる植物のこと。反対に、日照時間が短くなると花を咲かせる種類を短日植物といいます。

直根(ちょっこん)

直根とは、細かい根が少なく、主根が真直ぐに伸びている根のこと。直根性の植物は、植え替えの際に根を傷つけないように注意する必要があります。

つ

接ぎ木(つぎき)

接ぎ木とは、台木とする他の木に枝を接ぎ合わせて新しい株を作る、植物の増やし方の一つです。

筒状花(つつじょうか)

筒状花とは、筒状になった花のことで、管状花ともいいます。キク科の花に多く見られます。

つる植物(つるしょくぶつ)

つる植物とは、つるを伸ばして、他の木や建造物などに巻きついて生育する植物のこと。フジ、アサガオ、クズ、カラスノエンドウなどがつる植物です。

て

低木(ていぼく)

低木とは、あまり大きくならない樹種のこと。明確な定義はありませんが、一般的に樹高3m以下のものを低木に分類します。

底面吸水(ていめんきゅうすい)

底面給水とは、鉢底から水を吸わせる水やりの方法のこと。専用の鉢もあり、シクラメンなどの鉢に使用されています。

摘果(てきか)

摘果とは、果実を間引くこと。実った果実を間引くことで、残したものに栄養を行き渡らせて品質を高めたり、株の生長を促すために行います。

摘芯(てきしん)

摘心とは、茎の先をカットすることによって、脇芽の生長を促す作業のこと。ピンチや芯止めという言い方もします。

と

土壌改良(どじょうかいりょう)

土壌改良とは、植物を育てる土を、人為的に改良すること。ph値を整えたり、排水性、保水性を良くしたり、肥沃にするなど、すべて土壌改良です。

徒長(とちょう)

徒長とは、植物の枝や茎が間延びした状態のこと。日照不足など栽培環境が良くないと起こります。

ドライフラワー

ドライフラワーとは、生花を乾燥させたもの。花だけでなく葉や果実など、乾燥させた植物全般に使用されます。長く飾って楽しめるというメリットがあります。

な

苗床(なえどこ)

苗床とは、植物の種をまき、苗を育成する場所のことです。

に

二年草(にねんそう)

二年草とは、種をまき、開花して枯死するまでに2年かかる植物のことです。

二季咲き(にきざき)

二季咲きとは、春と秋など、1年のなかで2つの季節に花を咲かせる性質のことです。

ぬ

抜き苗(ぬきなえ)

抜き苗とは、土を落とした状態の苗のことです。

ね

根腐れ(ねぐされ)

根腐れとは、植物の根が腐った状態のこと。水やり過多や長雨など、土の中が常に湿った状態が続いたことが原因です。根腐れを放っておくと枯死してしまいます。

根詰まり(ねづまり)

根詰まりとは、鉢の中で根が生長しすぎた状態のこと。根詰まりになると、必要な水分や養分を吸収できなくなり、生育に支障が生じます。

の

野良生え(のらばえ)

野良生えとは、人為的に植えていないのに生えてきた植物のことです。

は

バーミキュライト

バーミキュライトとは、蛭石を高温で焼いて作った用土のこと。軽く、水はけが良いのが特徴です。

ハイブリッド

ハイブリッドとは、異なる品種を人為的に掛け合わせて作った品種のことです。

培養土(ばいようど)

培養土とは、植物を育てるための土のこと。自分で異なる素材を混ぜ合わせて作るほか、市販の園芸用培養土や、それぞれの植物の特性に合わせた専用培養土などがあります。

バインディングポイント

バインディングポイントとは、花束やブーケにおける茎の結束か所、結び目のことです。

花束(はなたば)

花束とは、複数の花を束ねてまとめたもののこと。ブーケ(bouquet)ともいわれます。

葉焼け(はやけ)

葉焼けとは、植物が長時間直射日光に当たり、葉の一部が変色した状態のこと。葉焼けした部分の色は戻らないので、注意が必要です。

パラレル

パラレルとは、平行や並列という意味。花束やブーケ、フラワーアレンジメントを作る際のテクニックの一つです。

半日陰(はんひかげ)

半日陰とは、一日のうち半日くらいは日が当たるけれど、それ以外の時間は日陰になるような場所のことです。

ひ

一重咲き(ひとえざき)

一重咲きとは、花びらが重なり合っていない咲き方のこと。花びらが幾重にも重なっている咲き方を八重咲きといいます。

ピンチ

ピンチとは、茎の先をカットすることによって、脇芽の生長を促す作業のこと。摘心や芯止めという言い方もします。

ふ

フォーカルポイント

フォーカルポイントとは、英語の Focal point のこと。日本語に訳すと焦点です。庭の中で一番目線を集める場所、あるいは目線を集めたい場所を指し、シンボルツリーなど、印象的な要素のものを配置します。

ブーケ

ブーケとは、花束のこと。また、ブライダルブーケを指して使用されることも多い名称です。

ブートニア

ブートニアとは、結婚式で新郎が胸に挿す花のこと。ブーケと花を揃えるように作るのが一般的です。ブトニアともいわれます。

深水(ふかみず)

深水とは、花瓶に深く張った水のこと。水をたくさん必要とする花を生けるときに、茎が半分くらい浸かるように水を入れることをいいます。反意語に浅水があります。

腐葉土(ふようど)

腐葉土とは、落葉した葉が堆積し、分解され、土のようになったもの。水はけが良く、土に混ぜると肥沃になります。

プリザーブドフラワー

プリザーブドフラワーとは、生花に特殊な加工を施し、長期間保存できるようにした花のこと。ドライフラワーでも造花でもありません。

フローラルフォーム

フローラルフォームとは、生花用の吸水性スポンジのこと。主にフラワーアレンジメントを作る際に使用します。

分球(ぶんきゅう)

分球とは、球根が分かれて増えた状態のこと。分球でできた子球から芽が出て生長し、増えていきます。

へ

ph値(ぺーはーち)

ph値とは、土壌の酸性、アルカリ性の濃度のこと。7を中性として、数値が小さくなると酸性、大きくなるとアルカリ性と判断します。

閉鎖花(へいさか)

閉鎖花とは、花が咲かず、つぼみの状態で自家受粉し、結実にいたる花のこと。スミレやホトケノザなどが知られています。

ほ

苞(ほう)

苞とは、花を包んでいる葉のこと。苞葉(ほうよう)という言い方もします。

ポタジェ(ポタジェガーデン)

ポタジェ(potager)は、菜園、または家庭菜園という意味のフランス語。ポタジェ(potager)とは、野菜やハーブ、果物と一緒に、美しい草花や花木を植えた家庭菜園のことです。

ほふく性

ほふく性とは、地面を這うように横に枝を伸ばす性質のこと。真直ぐ上に枝を伸ばすものは立性や木立性といいます。

ま

マルチング

マルチングとは、植物を植えた表面の土をビニールや小石、バークチップ、ワラなどで覆うことです。

み

実生(みしょう)

実生とは、種から発芽して生長した植物のことです。

水あげ(みずあげ)

水あげとは、切り花に処理を施し、水を吸収しやすい状態にすること。切り花を長持ちさせるために行う作業です。

む

むかご

むかごとは、葉の脇芽などが栄養を蓄えた繁殖のための器官のこと。地面に落ちて発芽し、新しい株となって生長します。肉芽(にくが)ともいいます。

め

めしべ

めしべとは、将来種になる植物の生殖器官のこと。めしべにおしべの花粉が付着することで、結実し、種を作ります。

芽出し球根(めだしきゅうこん)

芽出し球根とは、新芽が出ている状態の球根のこと。芽のみが出た状態の苗と、花芽が確認できる苗があります。通常、球根は休眠している状態で流通していますが、芽吹いているものを芽出し球根と呼びます。

メドウガーデン

メドウガーデンとは、牧草地や草原のような、草花が咲き乱れる自然豊かな庭のことです。

も

木本(もくほん)

木本とは、地上部が木質化する植物のこと。木全般のことです。木質化しないものを草本といいます。

元肥(もとごえ)

元肥とは、植物を植え付ける際に施す肥料のこと。ゆっくり効いていくタイプの肥料で、植物の健康な生長を促します。

や

八重咲き(やえざき)

八重咲きとは、幾重にも花びらが重なり合った咲き方のこと。花びらが重なっていない咲き方を一重咲きといいます。

ゆ

湯あげ

湯あげとは、切り花の水あげ方法の1つ。茎の切断面を湯に浸けることで茎の中の空気を抜き、一気に吸水させる方法です。

有機肥料(ゆうきひりょう)

有機肥料とは、生物由来の有機物質で作られた肥料のことです。

よ

幼苗(ようびょう)

幼苗とは、生育初期の小さな苗のことです。

葉柄(ようへい)

葉柄とは、葉の一部で、茎と葉をつないでいる部分です。フキの食用にしている部分は葉柄です。

寄せ植え(よせうえ)

寄せ植えとは、1つの鉢に複数の植物を植え付けたもののこと。色や草丈の違うものを植えこむことで、華やかな雰囲気を楽しむことを目的とします。

ら

落葉(らくよう)

落葉とは、葉がおちること。また、葉を落として休眠することをいいます。葉を落として休眠する樹種を木を落葉樹といいます。

ランナー

ランナーとは、株元から地面を覆うように長く伸びる茎のことで、匍匐枝(ほふくし)とも呼ばれます。

り

リース

リースとは、輪になるように植物を編んだ装飾のこと。始まりも終わりもない輪にすることで、永遠を象徴しています。

鱗茎(りんけい)

鱗茎とは、球根の1種のこと。土中の葉や茎が変形し、養分や水分を蓄え、うろこ状に重なったもののことです。

リン酸(りんさん)

リン酸とは、植物の生育に必要な栄養素の1つ。多くの市販肥料に含まれていて、開花や結実を促す効果があります。

る

れ

レイズドベッド

レイズドベッドとは、地面よりも高い位置に作られた花壇のこと。木の板やレンガなどで作られているものが多く、高さや大きさに決まりはありません。

連作障害(れんさくしょうがい)

連作障害とは、同じ植物を同じ場所で何年も作り続けていると生育不良になる現象のこと。主に野菜の栽培で使用される用語です。

ろ

ロゼット

ロゼットとは、平たく、放射状に広がった葉の付き方のこと。放射状に葉が広がる様子を、バラの花の咲き方に例えたのが由来です。

わ

矮性(わいせい)

矮性とは、大きくならない性質のこと。同じ植物でも、矮性種は小さいサイズのまま、花や実を楽しむことができるという利点があります。