縁起のいい木とは?玄関や庭木におすすめの種類からご神木まで25種

更新

公開

縁起のいい木とは?理由から庭や玄関におすすめの種類、ご神木にされているものまで25種類の縁起のいい木を紹介します。

目次

縁起のいい木とは?

縁起のいい木とは、昔から日本で霊力がある、幸せを呼ぶ、金運が上がる、魔除けになる、邪気を払うなどと信じられて大切にされてきた木のこと。縁起がいいと言われる理由は神話や伝承、語呂合わせなど様々です。

縁起のいい木は、庭に植えるほか、魔除けのおまじないにしたり、お飾りにしたりと、私たち日本人の生活の中で身近な存在でした。

玄関におすすめの縁起のいい木5種

アジサイ

アジサイはアジサイ科の落葉低木。日本原産の庭木です。

小花が集合して大きな毬のような花になることから「一家団欒」という花言葉を持っています。

また、「アジサイを玄関に植えておくとお金が貯まる」「アジサイの花を入口に吊るしておくと魔除けになる」などの言い伝えがあります。

ボタン

ボタンはボタン科の落葉低木。

昔の中国ではその優美な花姿から「花の神にして百花の王」と言われ、高貴な花として城中で育てられていたそうです。邪気を払う、縁起のいい花とされています。

ダイダイ

ダイダイはミカン科の常緑樹。

名前を「代々」とかけて、「玄関にダイダイの木を植えると繁栄する」という言い伝えがあります。

ダイダイの英名はビタースウィート。苦味のある柑橘類なので生食には不向きですが、香りが良いので果実酒や料理の香りづけに使用します。また、ダイダイの花はネロリと呼ばれ、アロマオイルや香料として人気があります。

ヒイラギ

ヒイラギは葉の縁がギザギザと尖っているのが特徴のモクセイ科の常緑樹。

昔から日本ではこの葉が鬼の目を刺すと信じられてきた縁起のいい木です。イワシの頭とあわせて節分の魔除けにも使用します。「ヒイラギを家の入口に植えると魔除けになる」と言われ、縁起のいい木とされています。

ナンテン(南天)

ナンテンはその名前が「難を転ずる」を連想させることから、縁起のいい木とされています。

「ナンテンを植えると幸せになる」「ナンテンが茂ると家が栄える」「ナンテンにたくさんの実がなると豊かになる、財産が増える」など、たくさんの言い伝えがあります。他にも「墓地で転んだらナンテンの枝に触ると良い」など、難を転ずるという名前にあやかった言い伝えもあります。

日本全国でも縁起のいい庭木として人気。特に玄関や庭に植える木として好まれています。またお正月飾りに使用されます。

庭木におすすめの縁起のいい木13種

梅

梅はバラ科の落葉高木。

まだ寒い早春から香りの良い花を咲かせるので、希望を連想させることから縁起のいい木として好まれてきました。他にも紅白の花を咲かせることから縁起がいいとされています。

また、「庭に梅を植えると災難除けになる」「鬼門に梅を植えると悪神除けになる」という言い伝えもあります。

桃

![]()

桃はバラ科の落葉高木。桃は昔の中国では霊力のある木とされていました。

日本でも桃の果実がお尻を連想させるということから、安産、多産の象徴としてひな祭りに飾られたという説もあります。「桃を鬼門に植えると魔除けになる」という言い伝えもあります。

ジンチョウゲ(沈丁花)

ジンチョウゲは初春に爽やかな芳香を放つ常緑低木。

その香りから人気の庭木です。ジンチョウゲは中国名を「瑞香」と言います。「瑞」は吉兆を意味する言葉。その名前から縁起のいい木とされています。

マンサク(万作)

マンサクは梅が咲く頃に開花する落葉低木。

マンサクはその名前が豊年満作(実り豊かでたくさん収穫できること)を連想させることから縁起のいい木として好まれます。

ツツジ

ツツジは春に明るい色の花を咲かせる常緑低木。

その花付きの良さは見事で、満開の季節には葉が見えなくなるほどです。

ツツジはたくさんの花が咲き続けることから、良いことが続く縁起のいい木と言われています。

マンリョウ(万両)

マンリョウはサクラソウ科の常緑低木。

晩秋から冬に真赤な果実を実らせます。マンリョウという名前がお金を連想させるということから、富を招き寄せる、金運が上がるなどと言われ、縁起のいい木として好まれます。

センリョウ(千両)

センリョウは秋から冬に赤やオレンジ、黄の実を付ける常緑低木。

センリョウはマンリョウと同じく名前がお金を連想させるということから、富を招き寄せる、金運が上がると言われ、縁起のいい木として好まれます。

特にお正月には欠かせない花とされていて、毎年12月には花き市場で千両市が行われます。

ヤブコウジ(十両)

ヤブコウジは寒い時期に赤い実を付ける常緑低木。

別名十両と呼ばれ、その名前がお金を連想させることから縁起のいい木として好まれ、庭植えやお正月の飾りに好まれます。

クロガネモチ

クロガネモチは秋から冬の間、真赤な実を付ける常緑高木です。

その名前が「苦労のない金持ち」を連想させるとして、縁起のいい木として人気があります。

ネムノキ(合歓木)

ネムノキは夏にピンク色の羽毛のような花を咲かせる落葉高木。

日が落ちると葉を合わせるように閉じることから、中国では「合歓木」と呼ばれ、夫婦円満を象徴する縁起のいい木とされています。

ザクロ

ザクロは秋に宝石のような果実を実らせる落葉樹。

ザクロにまつわる神話伝承は多く、特にギリシャ神話のペルセポネーや、鬼子母神の話は有名です。

たわわに果実を実らせることから、日本でも豊穣や子孫繁栄を象徴する縁起のいい木とされています。

キンカン(金柑)

キンカンはミカン科の常緑低木。

冬に黄色の丸い果実を実らせます。キンカンは黄色の果実が黄金を連想させると言われ、縁起のいい木とされています。明るい色が好まれ、お正月の飾りやお正月料理にも利用されます。

カリン(花梨)

カリンは春にピンク色の花を咲かせ、秋に梨のような果実を実らせる落葉高木。

名前を「借りぬ」にかけて、お金を借りることなく豊かに生活できることを連想させる縁起のいい木とされています。地方には「カリンとダイダイを家の東、カシを表に植えると良い」「カリンを家の前、カシを家の裏に植えると良い」という言い伝えもあります。

ご神木にされる縁起のいい木7種

ツバキ(椿)

ツバキはツバキ科の常緑樹。

冬でも緑を絶やすことなく、美しい花を咲かせるツバキは古くから魔除けや繁栄の霊力を持つ木と信じられてきました。今でも日本の各地で神木として植えられています。

桜

桜はその優美さからか、昔から神聖視されてきた木です。特に日本の女神、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)の象徴とされ、ご神木として各地に植えられています。

オガタマノキ

Adobe Stock

オガタマノキはモクレン科の常緑高木。庭木で人気のカラタネオガタマは同属別種です。

オガタマノキのオガタマとは「招霊」に由来するとされています。神事に使用される木で、神社や寺院に植えられている縁起のいい木です。

ホオノキ

ホオノキはモクレン科の落葉高木。

白く香りの良い花を咲かせます。ホオノキは神様が宿る木と言われ、昔から神聖視されてきました。ホオノキをご神木としている神社や寺院も多くあります。

松

松は冬でも緑を絶やさない常緑樹であることから、長寿を象徴する木とされてきました。また、神様が宿っていると信じられ、古来より神聖視されてきた樹木です。お正月には玄関に松を飾る習慣があります。

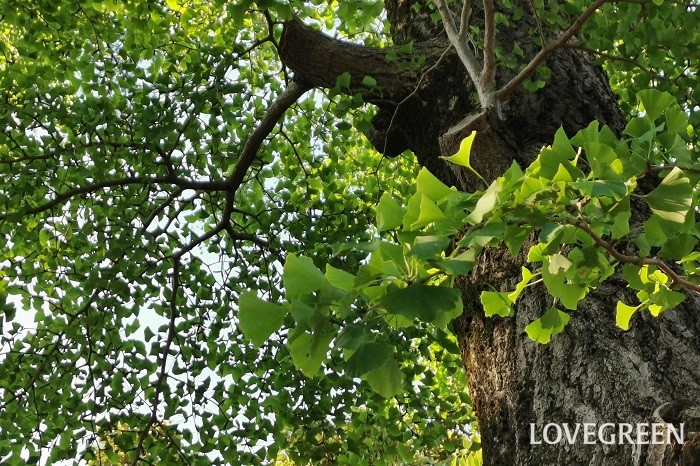

イチョウ

イチョウは秋に黄色に色づく葉が美しい落葉樹。

その生命力の強さと雄大さから、昔から神聖視されてきました。今でも多くの神社や寺院でご神木として植えられています。

ボダイジュ(菩提樹)

Adobe Stock

ボダイジは、「釈迦がその下で悟りを開いた木」ということから、寺院に好んで植えられています。正確には、釈迦と縁があるのはインドボダイジュ、日本でボダイジュとして植えられているものとは別種です。

縁起のいい木は身近なところにたくさんあります。周囲を見回して、縁起のいい木を探してみませんか。意外と身近なところにあるかもしれません。

▼編集部のおすすめ