育ててワクワクたのしいエディブルガーデン|3月の作業

更新

公開

illustration:小野寺 葉月

エディブルガーデンとは?

野菜や果樹、ハーブなど食べられる植物を取り入れ、育てて収穫を楽しむことができる庭や菜園のことを意味します。

家庭菜園を始めようとしているみなさんと今年も一緒に楽しいエディブルガーデン作りを始めましょう。

目次

家庭菜園〜3月の作業

さぁ、3月はたのしいエディブルガーデンの種まきをはじめる季節ですが…ちょっと待って!その前に、野菜やハーブを育てる家庭菜園の環境をもう一度思い出して下さい。みなさんが選んだ野菜はその環境でしっかり育ちますか?

菜園の環境に合った野菜を選ぶ

育ててみたい野菜の種を買ってきて、種をまいてみることはとても素敵なことです。でも、やみくもに種をまいてしまうのは困りもの。家庭菜園の環境に合った野菜を選ぶことも、野菜の栽培を成功させる重要なポイントになります。みなさんの家庭菜園はどんな環境ですか?

植物に無理をさせない育て方

日当たりの良い環境を好むのに、日陰で育てたため生育が悪くなったプチヴェール

太陽の光が大好きな植物に光を当ててあげなかったり、反対に強い光が苦手な植物に真夏の太陽の直射日光を当てるのはかわいそう。せっかく種をまいたのに、枯れてしまっては悲しいですね。植物の特性を考え、育てる環境の長所を生かした家庭菜園を楽しみましょう。

※作物を育てる条件として、太陽の光以外にも温度や水分量、肥料などが相互に影響し合うため、環境を定義する明確なものはありません。最後は経験に基づいて判断が必要になります。

日当たり別おすすめ野菜とハーブ

近くに建物があると、どうしてもできてしまうのが日陰です。ご自宅の環境が日陰というだけで絶望してしまいそうになりますが、人にもそれぞれ性格があるように、野菜にもいろんな性質があります。半日陰だからこそ育つ野菜だってあります。植物の特性にあった場所で育ててみましょう。

日当たりバツグン

illustration:小野寺 葉月

太陽の光をしっかり浴びることができる環境です。太陽の光が大好きな野菜を育てましょう。太陽の光で光合成が活発になり、野菜の甘みも増してくれます。

ほどよい日当たり

illustration:小野寺 葉月

ほどよい日当たりとは、直射日光がギラギラと照りつけるような場所ではありません。そのため、半日陰を好む性質の野菜とかぶることがあります。日光は大好きだけど強すぎる日差しは苦手な葉物野菜を育てましょう。

半日陰

illustration:小野寺 葉月

半日陰くらいの潤いのある場所が大好きな薬味野菜を育てて、お料理のアクセントにしましょう。

この半日陰という定義は、じつはとっても難しい…。日光が全く当たらないという場所でもなく、光が当たりつつも日陰になる環境を半日陰と表現します。日差しが強過ぎる場合でも、木漏れ日の下や作物に寒冷紗をかけるなどして光を遮ることで同じような環境を作ることができます。

種袋のウラも見てみよう! Part1

育てる野菜が決まったら、今度は種袋の裏をしっかり見て欲しいのです。野菜としては同じ「大根」という仲間でも、品種によって種をまく時期や収穫の時期などが若干異なります。種袋の裏には育てる品種の特性や育て方が記載されているので、しっかり確認しましょう。

種をまいた後も種袋を捨てないで、100均でも販売されているフォトアルバムに入れて、家庭菜園の教科書として活用してみませんか。

発芽適温

種が発芽するためには、「水・酸素・温度」この3つの条件が揃わなければなりません。

種をまいた後発芽するまで乾燥させないように水を与えるのは、発芽の条件を満たすためなのです。水を吸収した種は発芽が始まり、植物の呼吸が始まって、子葉や根が種から出て地上に顔を出します。この一連の反応を促すために最適な温度が「発芽適温」です。

主に春夏に育てる野菜の発芽適温は25〜30℃前後で、秋冬に育てる野菜の発芽適温は15〜25℃位です。種袋にはこの発芽適温の他に、生育適温も記載されていますので、この温度を参考にまく時期を決めましょう。

発芽日数

過去に何度も種をまいたのに、発芽しなかった苦い経験はありませんか?種袋に記載されている作物ごとの種の発芽日数を知ることで、自分の種まきが成功したのか失敗したのか判断することができます。

発芽日数になっても発芽しない場合は、気温が低かったのか、水分が足りなかったのか、覆土の量が多過ぎ、または少な過ぎたのか判断して発芽の条件をクリアしてから種をまき直しましょう。やみくもに種をまいてしまっては、単なる種の無駄使いになってしましますよ。

発芽率

発芽率は種をまく数の参考になります。

発芽率が70%なら点まきで1か所に4粒まくと2~3個は芽がでる。

発芽率が85%なら点まきで1か所に3粒まくと2~3個は芽がでる。

このような計算ができるので、発芽率に応じた無駄のない種まきが可能になります。

農薬処理

チラウム処理されたインゲンの種

種は農薬処理することで、予め病気を防ぐことができます。

種子袋に「チウラム1回使用」などと記載されていますが、これはつる割れ病や苗立枯病などの作物の病気を防ぐ効果がある処理をしているんです。

また、にんじんの種によくみられるペレット種子は天然素材を主成分とする粉体を用いて種子の形状を揃えたもので、種子の取り扱いが容易な形に成形されたものです。

他にもえんどう豆などによく見られる色つきのフィルムコート種子は、殺菌剤などの薬剤を飛散させないために着色剤を加えた水溶性ポリマー溶液で種子をコーティングしています。

間引きした小さな葉の食用

薬剤処理が気になる方は、農薬処理をしていない種から発芽し、間引きしたものをベビーリーフとしてサラダで美味しくお召し上がり下さい。

注意事項

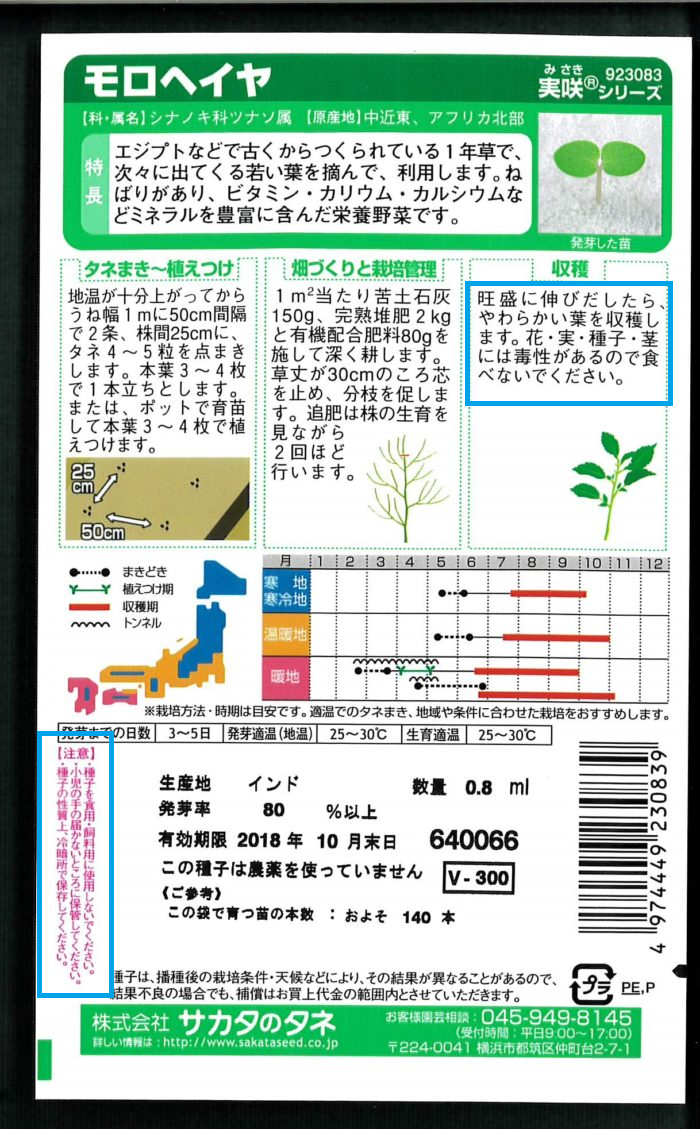

意外に知られていないのが、モロヘイヤの種の注意事項です。

「※種子を食料・飼料用に使用しないでください。」

また、収穫の欄にも注目してみてください。

「花・実・種子・茎には毒性があるので食べないでください。」

モロヘイヤは秋になると黄色い花がつきはじめ、莢をつけます。この莢や種にはストロファンチジンという有毒物質が含まれいるので、絶対に食べないように気を付けて下さい。

尚、誤って摂取すると食欲不振、起立不能、下痢、嘔吐やめまいなどの症状がおこり、最悪の場合死に至ることもあるともいわれています。というのも、昔海外でモロヘイヤの種と莢は弓矢の毒として使われていたそうなんです。

必ずお子様やペットのいるご家庭では手の届かないところに保管し、野菜の種だとあなどらないで大人がしっかり管理しましょう。

種袋のウラも見てみよう! Part2

種子袋にはまだまだいろんなことが書かれています。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、知ってみるととっても有効な情報ですのでこの機会に覚えましょう。

種袋のここにも注目!〜小さな種子

モロヘイヤの種子

栽培方法などが書かれている欄に「タネまき」という欄がありますが、ここに種の数や覆土の加減が記載されています。

モロヘイヤを例にあげると、「ポットに5〜6粒まきます。タネは小さいので覆土は1〜2mmの厚さで丁寧に行います」と書かれています。一般的な覆土の量は深さ1cmくらいですが、モロヘイヤのような小さい種の覆土は加減をしてかけてあげましょう。

種袋のここにも注目!〜好光性種子・嫌光性種子

種子には光がなければ発芽できないにんじんや春菊のような好光性種子(こうこうせいしゅし)と呼ばれる性質の種子があります。この性質を持つ種子は、ごく薄く覆土をするか土をかぶせないで種をまきます。(ペレットタイプの種子以外)

反対に、光があると発芽しない大根などの嫌光性種子(けんこうせいしゅし)は、種の直径の2~3倍の深さの土を確実にかぶせて発芽を促しましょう。

種袋のここにも注目!〜硬実種子

オクラの種子

オクラの「タネまき」という欄をみてみると「種皮が硬いので、一晩ぬるま湯に浸けておくと発芽がよく揃います。」と書かれています。

このような性質を持つ種子を硬実種子といいます。硬実種子は通常の種をまいた後の水やり程度では、種が十分に吸水しないため、種をまく前に予め水分を含ませることで発芽率が上がります。

種袋のここにも注目!〜F1種子

異なる個体をかけ合わせることで、その第一代の子(F1=一代交配種)はよく生育するものが揃います(雑種強勢)。このような種子をF1種子といいます。

しかし、このF1種子を育てた後に採取できる種子をまいて育てると、今度は性質がバラバラになるため均一に育てることが難しくなります。そのため、種袋にF1種子と記載されているものから種は採取せずに、毎年新しく種を購入し直した方が良いでしょう。

種袋のここにも注目!〜有効期限

有効期限が記載されていますが、それを過ぎると種が全く発芽しないというわけではありません。しかし、発芽率は下がりますので、種をまくときには少し多めにまいてあげましょう。

種子が余ったら茶封筒に入れ、虫除けと乾燥剤の代わりに唐辛子を数本入れ、密封袋に入れて冷暗所で保管します。ただし、種子には寿命はあります。落花生などの豆類やにんじん、しその種子は1年ほどの短い寿命です。できるだけその年のうちに使い切った方が良いでしょう。

家庭菜園の環境に合う育てたい野菜は決まりましたか?

今回ご紹介した種袋は、育てるヒントがたくさん詰まっていますので、どんどん活用してくださいね。