4月の寄せ植えに使いたいハーブと野菜15選

更新

公開

4月の寄せ植えに使いたいハーブと野菜をご紹介!

4月には様々なハーブや野菜の苗が園芸店に並びます。春は、ハーブや野菜が暖かい日差しの中で気持ちよさそうに育つ最高の季節。好みのハーブや野菜を寄せ植えにして育てると、日々香りを楽しんだり、少しずつ収穫して料理に使って楽しめます。ちょっとだけ必要なハーブなどが庭やベランダにあったらとっても便利ですよね。しかも寄せ植えはコンパクトなので、場所を取らずに色んな種類を育てることができるのでおすすめです。4月の寄せ植え作りのポイントや管理方法についてもお話しします。

目次

4月の寄せ植え作りのポイント

4月は色とりどりの花苗もたくさん出回りますが、今回は見るだけでなく、香りや味も楽しめるハーブと野菜に注目して寄せ植え作りのポイントをお話ししていきます。

ハーブとは、花や葉、茎、根、種などが料理の香り付けや、保存料、薬、香料、防虫などに活用できる植物のことです。一方、野菜は、花や葉、茎、根、果実などを食用にする草本植物のことをいいます。

これは、ハーブと野菜を組み合わせた寄せ植えです。少しずつ様々な種類を楽しむコンテナとして、ややつめ気味に7種類入れました。こまめにどんどん収穫して料理などに使って楽しめます。春は勢いよく育つので、つめ気味に植えた場合は特に、ちょこちょこ収穫することで大きく育ちすぎないようにキープし、風通し良く育てることが大切です。

寄せ植えに使ったハーブと野菜

- ナスタチウム

- ローズマリー

- バジル

- スープセロリ

- チャイブ

- イチゴ

- チャービル

一方、5種類くらいに厳選して、このように少し間隔をあけて植えると、ミニ畑のようなイメージで一つ一つの苗を余裕をもって育てることができます。

写真の寄せ植えは、6種類のハーブを使っています。

寄せ植えに使ったハーブ

- ラベンダー

- バジル

- ミント

- モスカールドパセリ

- タイム

- ワイルドストロベリー

中心に植えているミントは、繁殖力が強く地下茎でどんどん増えてしまうので、小さな鉢に植えたまま寄せ植えしています。

▼ハーブを使った寄せ植えの作り方はこちら

ハーブと野菜の寄せ植えを作るときのポイント

ハーブ用の土または野菜用の土を使って植える

ハーブと野菜の寄せ植えは、市販のハーブ用または野菜用の土を使うと手軽に植えられます。古い土をそのまま使うと、肥料分やミネラルが抜けていたり、水はけが悪かったり、病原菌や虫などが入っていることがあるのであまりおすすめしません。土を再利用する場合は、土をふるって古い根や虫などを取り除き、日光消毒を行って、石灰や腐葉土、肥料などを混ぜ込む作業が必要です。

▼土を再利用する方法はこちら

似た環境を好むものを合わせて植える

ハーブと野菜を寄せ植えする際のポイントは、好きな環境(日当たり、水、肥料などの具合)がなるべく似ているものを選ぶこと。そうすることで、置く場所も水やりや肥料を与えるタイミングも、迷いなく決めることができます。乾燥気味を好むタイプと、水を好むタイプを一緒に植えるときは、水を好むタイプの株元にだけ水やりをするなど少し工夫するといいですね。

テーマを合わせて植える

寄せ植えをいくつか置くスペースがあるときは、「ハーブティーに使えるハーブ(ミント、レモンバーム、ワイルドストロベリーなど)」や「キッチンハーブとして料理に使えるハーブや野菜(矮性のプチトマト、バジル、パセリなど)」というふうに、それぞれのテーマを決めて寄せ植えを作るのも楽しく使いやすくておすすめです。

▼杉井志織さんに教わったハーブソルトの作り方はこちら

花の咲くハーブを混ぜて植える

ハーブはどちらかというと緑色の葉ものが多いですが、見た目の華やかさも重視したい場合は、ナスタチウムやラベンダーなど、花の咲くハーブを混ぜて植えると明るい寄せ植えになります。

その他

ハーブなどを食用として用いる際は、できるだけ無農薬栽培の苗を使うと安心ですね。また、ハーブは種類によっては妊娠中、授乳中、乳幼児、持病などのある方は使用に注意が必要な場合があります。主治医に相談してから使用しましょう。

▼初心者にも育てやすいハーブはこちら

4月の寄せ植えに使いたいハーブと野菜15選

それでは、4月の寄せ植えに使いたいハーブと野菜を紹介していきます。好みのハーブや野菜を組み合わせて寄せ植えを作り、必要な分を収穫してとれたてを料理やお茶に活用して楽しみましょう!

ナスタチウム(キンレンカ) ~ノウゼンハレン科 非耐寒性一年草~

ナスタチウムは、春から秋まで黄色やオレンジ、赤色の花を咲かせます。極端な暑さは苦手なため、真夏は一時的に花付きが悪くなることがあります。蓮のような丸い葉をつけ、鮮やかな花をつけることから、金蓮花(きんれんか)とも呼ばれています。日なたと水はけの良い用土を好みます。

▼ナスタチウム(キンレンカ)のさらに詳しい育て方はこちら

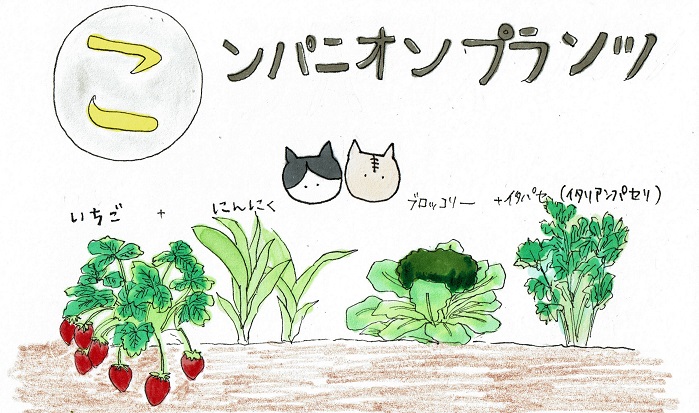

ナスタチウムは葉、花、果実、種子を食べることができます。葉はピリッとした辛みがあり、フランスではクレソンの代わりに用いられています。花は葉よりは少しマイルドな辛さで、エディブルフラワー(食用花)として利用されます。花は一重、八重のものがあり、葉に斑が入る品種もあります。独特の香りでアブラムシを遠ざけると言われ、コンパニオンプランツとして使われることもあります。

▼コンパニオンプランツについてはこちら

▼渋谷園芸の樺澤智江さんに教わった、ナスタチウムを使ったおすすめの寄せ植えはこちら

イチゴ ~バラ科 耐寒性多年草~

ローズベリー・レッド

寄せ植えにもおすすめできるイチゴとして、サントリーさんのオリジナル品種「ローズベリー・レッド」を選びました。赤色の可愛い花が咲き、次々と実がつきます。日当たりと、水はけが良く保肥力のある土を好みます。株元のクラウン(葉の付け根)に土がかぶらないようにやや浅めに植え付けます。

バラのような八重咲きの美しい花が特徴的です。長く収穫を楽しむためには、植え付け後、最初に出てくる花芽を一旦摘み取り、株を充実させ、次に出てくる花芽を着果させるようにします。

ローズベリー・レッドは四季なり性で、春から秋まで収穫できますが、真夏の高温期には実がつきにくくなります。秋になり涼しくなると再び回復してきます。真夏の間は、明るい半日陰で管理しましょう。株元から横に伸びるランナーで増やすことができます。増やす目的がないときは、伸ばしたままにしておくと株に栄養がいかなくなってしまうので、切って取り除きます。

▼イチゴのさらに詳しい育て方はこちら

ワイルドストロベリー

ワイルドストロベリーは、小指の先ほどの小さなかわいい実がつく野イチゴです。4月~7月頃に小さな白い花を咲かせます。果実は熟した順に収穫するので、冷凍保存しておくとたくさんの実を一度に使うこともできます。葉は、カリカリになるまで乾燥させてハーブティーに使えます。

日なたと水はけの良い用土を好みます。高温多湿にやや弱く、猛暑時は実付きが悪くなったり葉が落ちたりするので、半日陰の風通しの良い場所に移動させて管理しましょう。増やす目的が無いときは、ランナーは切り取ります。

▼ワイルドストロベリーのさらに詳しい育て方はこちら

ラベンダー ~シソ科 耐寒性(半耐寒性)常緑低木~

ラベンダーは非常に種類が多く、香りを楽しむのに向くもの、丈夫で花壇の観賞に向くものなど様々です。耐寒性や耐暑性も異なるので、環境や目的に合った品種を選ぶことが大切です。ラベンダーは日なたと水はけの良い用土を好みます。水や肥料のやりすぎに注意し、花後は早めに花茎を切り、風通し良く育てることがポイントです。挿し木で増やせます。

イングリッシュラベンダー(コモンラベンダー)

寒さや乾燥に強くて、高温多湿に弱いラベンダーです。開花期は5月~7月頃。暖地で育てるのには不向きで、北海道のような寒冷地でよく栽培されている種です。細い花穂でシャープな草姿が美しく、香りが高く精油の原料、料理やハーブティーに使われます。摘みたての花や葉は花束アレンジに。ドライフラワーにも適しています。

▼イングリッシュラベンダーのさらに詳しい育て方はこちら

フレンチラベンダー

耐寒性があるラベンダーです。開花期は5月~7月頃。ウサギの耳を思わせる花穂が特徴的です。香りはやや弱いのですが、ドライフラワーに向いています。

耐暑性があり、乾燥に強く夏越ししやすい性質ですが、花後に切り戻して風通し良く育てましょう。暖地でも比較的栽培しやすいと言われます。

▼フレンチラベンダーのさらに詳しい育て方はこちら

▼ラベンダーの楽しみ方はこちら

ローズマリー ~シソ科 耐寒性常緑低木~

ローズマリーはシャープで清々しい香りが特徴です。ローズマリーの香りは、ふさいだ気分を明るくし、集中力を高めるとされています。化粧品やサプリメント、アロマテラピー、ハーブティーや料理などに広く活用されます。抗酸化作用もあり「若返りのハーブ」とも呼ばれます。

ローズマリーは春から秋にかけて、小さな花を咲かせます。花色は青、薄紫、ピンク、白などです。茎がほぼ垂直に伸びるタイプ(立ち性)と、横に広がって這うように伸びるタイプ(這い性、ほふく性)など姿が異なります。

日当たりと風通し、水はけの良い用土を好みます。水をあげすぎたり、茂りすぎて風通しが悪いと下葉が落ちることがあります。梅雨時期に収穫をかねて切り戻しましょう。挿し木、株分けで増やせます。

▼ローズマリーのさらに詳しい育て方はこちら

▼ローズマリーの花言葉はこちら

ミニトマト ~ナス科 非耐寒性一年草~

レジナ

寄せ植えに使えるミニトマトとして、「レジナ」を選びました。通常のミニトマトは、長い支柱を立てて育てるほど背丈が高くなりますが、レジナは草丈が20cmほどくらいにしか大きくならない矮性のミニトマトです。日当たりと風通しの良い場所を好みます。わき芽かきなどの作業は不要です。可愛い実がたくさんつき、赤く熟すと洗ってそのまま食べることができます。スープや炒め物にも使えます。

バジル ~シソ科 非耐寒性一年草~

スイートバジル

スイートバジルは、チーズやトマトと相性が良く、イタリア料理には欠かせないハーブの一つです。生食はもちろんのこと、ジェノべーゼソースを作ったり、パスタやピザの彩りに最適です。

バジルは日なたと水はけの良い用土を好みます。先端の芽を摘み取ってわき芽を伸ばす「摘芯」を繰り返すと、枝数が増えて収量が増します。挿し木でも簡単に増やすことができます。花が咲くと風味が落ちるので、花を使わない場合は花穂は早めに切り取りましょう。

▼バジルを挿し木で増やす方法はこちら

紫葉のバジル

紫葉のバジルも、緑色のバジルと同じように使えます。サラダなどの料理に使うと美しい赤紫色をいかせます。ビネガーやオイル、リキュールの色付け、香り付けにも使うことができます。

他にもレモンやライム、シナモンの香りがするバジルなどがあります。品種が豊富で花と葉の香りもそれぞれ異なります。

▼バジルのもっと詳しい育て方はこちら

チャイブ ~ヒガンバナ科 耐寒性球根~

チャイブは、日本のアサツキの仲間です。葉が繊細で香りがマイルドなので、生ネギが苦手な方でも味わいやすく、サラダ、卵料理、魚料理の香り付け、スープの浮き実、ハーブバターなどに使えます

チャイブは、日なたと水はけの良い用土を好みます。寒さに強く丈夫です。株分けで増やすことができます。

チャイブは、春から夏にポンポンのような薄紫色の花を咲かせます。花はドライフラワーにすることができます。

▼チャイブのさらに詳しい育て方はこちら

チャービル ~セリ科 半耐寒性一年草~

チャービルは、シダのような細かい切れ込みのたくさん入った葉が爽やかで美しく、サラダ、スープ、肉、魚、スイーツなど何にでも使えます。見た目はパセリに似ていますが、パセリよりマイルドで甘い香りがします。「美食家のパセリ」とも呼ばれます。

チャービルは、半日陰とやや湿気のある用土を好みます。半日陰で育てると柔らかい葉に育ちます。 乾燥に弱いので水切れに注意しましょう。

▼チャービルのさらに詳しい育て方はこちら

スープセロリ ~セリ科 半耐寒性二年草~

スープセロリは、ヨーロッパが原産のセロリの原種。古い時代に中国に伝えられた後、長い間「芹菜(キンツァイ、キンサイ)」と呼ばれ、改良されないで栽培されてきました。茎が細く、イタリアンパセリやパクチーの葉に似たやわらかい葉が特徴的です。香りはセロリよりも強く、茎も葉も生のまま食べられます。サラダ、スープの浮き実、炒め物など万能に使えます。外側の茎から間引きして収穫できます。

スープセロリは、日当たり、風通し、水はけ、水もちの良い肥沃な環境を好みます。真夏は直射日光の当たる場所よりも、明るい半日陰で育てた方が葉が柔らかく育ちます。

▼スープセロリのさらに詳しい育て方はこちら

パセリ ~セリ科 半耐寒性二年草~

モスカールドパセリ

葉が縮れるタイプのパセリです。よく料理のつけ合わせに用いられます。葉をみじん切りにしてバター、卵料理、肉料理、魚料理などに加えます。茎はブーケガルニに最適です。

パセリは日なたから半日陰、水はけの良い用土を好みます。夏の高温と乾燥で葉色が悪くなったり硬くなります。夏の直射日光は避けて、風通しの良い明るい半日陰で管理しましょう。

▼パセリのもっと詳しい育て方はこちら

イタリアンパセリ

イタリアンパセリは、葉が縮れていない平葉種のパセリです。見た目はミツバに似ていますが、パセリ特有のすっきりした味がします。肉料理、魚料理から、スープ、サラダなど様々な料理に使われます。

日なたから半日陰、水はけの良い用土を好みます。夏の高温と乾燥で葉色が悪くなります。夏の直射日光は避けて、適度に日が当たる風通しの良い場所で管理しましょう。

▼イタリアンパセリのさらに詳しい育て方はこちら

パクチー ~セリ科 耐寒性一年草~

エスニック料理に使うハーブといえばパクチー。パクチーは、葉はもちろん実も食用にでき、掘りあげた根も刻んでスープに加えたり、全草を使えます。肉や魚料理では、臭い消しの効果もあります。

パクチーは日当たりを好みますが、少し日陰でも育ちます。夏の日差しを浴びすぎると花が咲き、葉が硬くなるので気を付けましょう。パクチーは水を好むので、土をあまり乾燥させないようにします。

▼パクチーのさらに詳しい育て方はこちら

▼パクチーマヨの作り方はこちら

リーフレタス ~キク科 耐寒性一年草~

![]()

リーフレタスは結球しないレタスの総称です。涼しい気候を好みますが、玉レタスに比べると耐暑性や耐寒性がかなり強いです。日当たり~半日陰で育てます。外側の葉から順次かき取りながら収穫すると、長期間収穫を楽しめます。

数種類のリーフレタス、ミズナ、コマツナ、ロケットなどがミックスされたポット苗も販売されています。葉の色や形が様々で、育てていて見た目も美しく、こまめに収穫して様々な葉の味を楽しめます。サラダやメインディッシュに添える彩りにぴったりです。

▼ホームセンターグッデイの國分豊さんに教わったリーフレタスを使った寄せ植えはこちら

▼レタスミックスの種まきはこちら

カモミール ~キク科 耐寒性一年草、耐寒性多年草~

ジャーマンカモミールは、一年草で草丈30cm~60cmほど、ローマンカモミールは多年草で横に広がって育ち、草丈20cm~30cmほどです。香りは、ジャーマン種とローマン種でそれぞれでやや異なり、ジャーマン種は葉に香りか無いので花のみ使い、ローマン種は葉や茎も活用され、お菓子の飾りやハーブティー、ハーブバスなどに使われます。いずれもこぼれ種で増えるほど生育が旺盛で、特にローマン種は踏まれても育つとして芝生がわりに利用されていたほどです。

日なたと水はけのよい用土を好みます。ジャーマンカモミールは花後、夏前で終わる一年草です。多年草のローマンカモミールは、夏の暑さで株が弱ることがあります。花後は収穫をかねて刈り込んでおくと、秋に再び緑の新芽が美しくそろいます。

▼ジャーマンカモミールのさらに詳しい育て方はこちら

▼ローマンカモミールのさらに詳しい育て方はこちら

ミント ~シソ科 耐寒性多年草~

ミントは香りに清涼感があり、お菓子、ドリンク、芳香剤、湿布薬、入浴剤など、様々な用途に使われます。ミントの種類は非常に多く、それぞれ含まれる成分や香りも異なります。

日なたから半日陰、水はけの良い用土を好みます。収穫をかねて切り戻しをしながら育てます。切った茎を水にさしておくと根が出て簡単に増やせます。ミントは地下茎でどんどん広がります。寄せ植えに使う場合は、ミントだけ小さな鉢に植えたまま使うと広がりにくいのでおすすめです。

▼ミントのさらに詳しい育て方はこちら

▼ミントの楽しみ方はこちら

レモンバーム ~シソ科 耐寒性多年草~

レモンバームは、葉をこするとレモンのような爽やかな香りがします。生育が旺盛なので、どんどん摘み取ってフレッシュのままハーブティーやバーブバスなどに利用します。

日なたと水はけの良い用土を好みます。猛暑の時期の直射日光で葉が硬くなったり、葉焼けをおこすことがあります。盛夏は半日陰で管理する方が好ましいです。花は咲かせずに早めに切ると葉の収穫が長く楽しめます。冬は地上部が枯れるので短く刈り込みます。挿し木、株分けで増やせます。

▼レモンバームのさらに詳しい育て方はこちら

4月の寄せ植えの管理ポイント

置く場所

寄せ植えは、屋外の風通しの良い日なたに置きます。真夏は、ギラギラと直射日光が当たる場所よりも、明るい半日陰の方が状態良く育ちます。特にパセリやバジル、チャービルなどは、半日陰で育てると葉が柔らかく味も良くなります。

水やり・肥料

暖かい日が続くと土が乾きやすくなるので、株元の土の乾き具合を確認して水切れしないように水やりします。雨に当たった日は、水やりはお休みしましょう。真夏の水やりは、高温多湿を避けるため、早朝や夕方以降の涼しい時間帯に行います。

ハーブは、本来それほど肥料を必要としません。今回、寄せ植えに使いたい野菜として紹介したイチゴやプチトマトも、野菜の中ではそれほど肥料を必要としないタイプなので、肥料の与え過ぎに注意しながら、適宜少な目に与えるようにしましょう。

収穫後の管理

4月に作るハーブと野菜の寄せ植えは、上手に管理すると秋まで楽しめます。一年草、二年草は枯れてしまったら抜き取り、多年草、低木などは霜の当たらない軒下で冬越しさせると翌年も楽しめます。それぞれの株が充実して大きくなったら、植え替えを行いましょう。

▼編集部のおすすめ