4月が旬の魚、野菜、果物、花を42種。旬の食材と花で春を満喫

更新

公開

4月ってどんな季節?暦や行事、事柄の他、4月に旬を迎える野菜、果物、魚、花を42種。4月に食べたいおすすめレシピも紹介します。

目次

4月ってどんな季節?行事や事柄

- 和名:卯月

- 英名: April

4月は年度の始まりの月です。入学や入社、進級、引っ越しなど新しい生活をスタートさせる時期。

桜が咲き、街路樹の梢は新芽をほころばせ、花壇にも道端にも花が咲き誇ります。春本番という言葉がよく合うのが4月です。

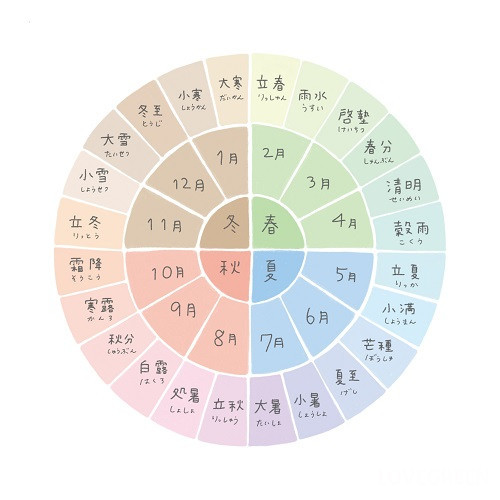

4月に迎える二十四節気

二十四節気とは、昔に中国から渡ってきた暦。太陽の位置を基準にして、一年を15日前後の24の時期に分けたものです。

清明(せいめい)

清明は毎年4月5日頃です。年によって1日程度前後します。

空気は澄んで、陽の光は明るく万物を照らして、全てがはっきりと鮮やかに見える頃だと言われています。特に祝日ではありません。

▼二十四節気の清明について

穀雨(こくう)

穀雨は毎年4月20日頃です。年によって1日程度前後します。

穀雨とは、「穀物を運んでくれる春の雨」という意味です。農作業を始めるのに良い頃と言われています。特に祝日ではありません。

▼二十四節気の穀雨について

4月の行事や事柄

エイプリルフール

エイプリルフールは毎年4月1日です。「(罪のない)嘘をついてもよい日」、「ふざけたことをする日」とされています。

この日は罪のない冗談や嘘のために、みんなが一所懸命に知恵をしぼる楽しい日です。

花まつり(灌仏会 かんぶつえ)

花まつり、あるいは灌仏会(かんぶつえ)はお釈迦様の誕生を祝うお祭りです。日本では毎年4月8日頃に行われます。花で飾られた花御堂に設置された仏像に甘茶をかけて、お釈迦様の誕生を祝います。

鎮花祭(はなしずめのまつり)

鎮花祭は毎年4月18日頃。昔は、桜が散る頃に疫神が花びらとともに散っていき、疫病が蔓延すると考えられていました。鎮花祭は疫病を鎮めることを目的として神社で行われます。

イースター

イースターとは日本語で復活祭、イエス・キリストの復活を祝う日です。イースターに決まった日付はありません。春分の次の満月から数えて最初の日曜日がイースターとなります。

▼イースターについて詳しくはこちら

昭和の日

昭和の日は毎年4月29日。昭和天皇の誕生日であり、祝日です。ゴールデンウィークの始まりの日でもあります。

4月が旬の野菜15種

タケノコ

タケノコは竹の新芽。竹の地下茎から生長してきたものを大きくなる前に掘り上げて食用にします。独特の風味と食感を楽しめる春の野菜です。

サヤエンドウ(絹さや)

サヤエンドウは、エンドウの未熟な莢(さや)を食用とする場合の呼び方です。エンドウのなかでも若い莢(さや)を食用とするのが「サヤエンドウ」です。

グリンピース

グリンピースは未熟な豆を利用する「実エンドウ」です。莢(さや)のなかのグリーンの実を食用にします。

ハナサンショウ

ハナサンショウとはサンショウの花を食用にすること。4月~5月の開花の時期だけの楽しみです。ハナサンショウは香りが良く、ピリッとしたサンショウ独特の風味が楽しめます。

こごみ

こごみはクサソテツというシダ類の新芽です。葉が開く前の状態を食用にします。フォルムが可愛らしい山菜です。

タラの芽

タラの芽はタラノキの新芽のことです。葉が大きく、開く前に摘んで食用にします。天ぷらの他、煮たり焼いたりして食べます。

ウド

ウドはウコギ科の多年草で、春が旬の山菜です。「ウドの大木」という表現がありますが、実際には多年草なので大木にはなりません。「ウドの皮は大名に剥かせろ」と言われるように、皮を厚く剥いて中の柔らかい部分を食べます。ウドは酢の物にしたり、皮をキンピラにして楽しみます。

ウルイ

ウルイはオオバギボウシの新芽です。葉が開く前の筒のような形状のものを食用にします。加熱すると粘り気のあるシャキシャキとした食感を楽しめます。

ノビル

ノビルは春の野原に自生しているユリ科ネギ属の山菜です。人があまり足を踏み入れていないような土の柔らかい場所に生えているものは、手ですぽっと抜けます。根は玉ねぎのような球形で、根の部分を食べます。ノビルは茹でて酢味噌をつけたり、おひたしなどにして食べます。

フキ

フキはキク科の山菜です。食用にしているのは葉柄(ようへい)という茎の部分です。独特の香りとほろ苦さが特徴の野菜です。

アシタバ

明日葉(アシタバ)は日本原産のセリ科の植物です。新芽を摘んでも翌日には、また生えてくるくらい生命力が強いことから明日葉(アシタバ)と呼ばれます。炒めたり、おひたしにしたりして楽しめます。

クレソン

クレソンは通年流通していますが、露地のものは葉茎が柔らかい春が旬です。花が咲く前の葉茎を摘み取って食用にします。生でサラダの他、おひたしにしてもおいしい野菜です。

アスパラガス

アスパラガスは葉が開く前の若い茎を食用にする野菜。一年中流通していますが、春から初夏が旬です。

新玉ねぎ

新玉ねぎとは収穫してすぐに出荷された玉ねぎのこと。乾燥保存された玉ねぎと違い、瑞々しく甘味が強いのが特徴です。流通時期は2月~5月くらいまでと短いので、春に積極的に食べたい野菜です。

新じゃがいも

新じゃがいもは採れたてで出荷されたじゃがいものことです。皮も薄く瑞々しいので、皮ごと調理して食べられます。

4月が旬の果物(フルーツ)2種

イチゴ

イチゴはバラ科のフルーツ。厳密には野菜の仲間ですが、フルーツとして扱われています。イチゴは年末から初春にかけて多く流通しますが、これらはハウス栽培のものになります。露地栽培での収穫期は4月の後半から6月です。

甘夏ミカン

甘夏ミカンは、甘夏とも呼ばれるミカン科の果物です。夏ミカンと呼ばれるものより甘味があるのが特徴です。

4月が旬の魚(魚介)5種

アサリ

アサリは身近な二枚貝の1種。春の産卵期のものが大きく、身もふっくらとしておいしいと言われています。

アオヤギ

アオヤギは明るいオレンジ色の身がきれいな二枚貝です。寿司ネタとして人気があります。他にも酢味噌で和えるなどして楽しめます。

ホタルイカ

ホタルイカは身の部分が5cmに満たないくらいの小さなイカです。鮮度の問題から、流通しているもののほとんどは釜茹でされたものです。春野菜と一緒にぬた合えにしたり、刺身にして食べます。

サワラ

魚に春と書いてサワラ。サワラは冬から初春に脂がのって味が良くなると言われています。サワラは西京焼きが有名です。塩焼きにしても楽しめます。

メバル

メバルは大きく張り出したような目が特徴の魚です。春に旬を迎えます。刺身の他、煮付けや唐揚げにして楽しめます。

4月が旬の花20種

スミレ

スミレは春の訪れを知らせてくれるスプリングエフェメラルの一つ。スミレの花が咲くのは3月~5月。新緑が生い茂る前の木陰でひっそりと小さな花を咲かせます。

チューリップ

チューリップは春を代表する球根の一つ。花は一重から八重咲き、花色も青以外はほとんどが揃うほどのバリエーションです。

忘れな草

忘れな草はブルーの小花がかわいいムラサキ科の一年草。「私を忘れないで」という花言葉はあまりに有名です。

アイリス

アイリスはアヤメ科アヤメ属の総称。湿地に咲く種類から、一般的なお庭で育てられる種類など様々です。

セリンセ・マヨール

セリンセ・マヨールは深い紫色の花を俯くように咲かせるムラサキ科の一年草です。青味を帯びたグリーンの葉と紫色の花の組み合わせが美しい植物です。

タイツリソウ(ケマンソウ)

タイツリソウ(ケマンソウ)はピンク色のハート型の花がかわいいコマクサ科の多年草。その草姿が鯛を釣っているように見えることが名前の由来だと言われています。一度にこんなにたくさんの鯛が釣れたら釣り人が狂喜乱舞しそうです。

レンゲ(蓮華)

レンゲ(蓮華)は春になると、野原をピンクの絨毯に染め上げる可愛らしい草花です。蓮華(れんげ)の花は小さなマメの花の集合体で、複数の小花を放射状に広げるように咲かせます。

シロツメクサ(クローバー)

シロツメクサ(クローバー)はウサギのしっぽのような白い花を咲かせるマメ科の多年草です。春になるとクローバーの中にぽんぽんと白い花を咲かせる姿がかわいらしい草花です。

セリバヒエンソウ

セリバヒエンソウはキンポウゲ科デルフィニウム属の一年草です。淡いブルーの花がかわいい野草です。野草とは思えないほどの可憐な姿をしているので、見かけるとついつい見入ってしまいます。

ヘビイチゴ

ヘビイチゴは、バラ科の多年草です。桜が終わった頃に明るい黄色の花を咲かせます。花の後には、小さくて真赤な果実が実ります。

ハゴロモジャスミン

ハゴロモジャスミンは、モクセイ科ソケイ属の半常緑性つる植物です。花の外側はピンク、内側は白のコントラストが美しく、強い芳香を持ちます。

カロライナジャスミン

カロライナジャスミンはゲルセミウム科のつる性植物。黄色の花には甘い芳香があります。

藤(フジ)

藤(フジ)はマメ科の落葉性のつる植物です。春になると薄紫や白の花を咲かせます。4月の半ばから後半頃に花の見頃を迎えます。香りが良いのも魅力です。

レンギョウ

レンギョウは、明るい黄色の花を咲かせるモクセイ科の落葉低木。枝いっぱいに花を咲かせるので、遠くから見ると黄色の塊が視界に飛び込んでくるような印象の花木です。

ツツジ

ツツジ科ツツジ属の植物。花のピンク色がとても鮮やかで印象的な植物です。学校の生垣などとしても使われています。花の奥には甘い蜜があります。

ミツバツツジ

ミツバツツジは紫色がきれいなツツジの仲間です。葉が出るよりも先に花が咲くので、紫色の花が宙に浮いているかのような幻想的な姿を楽しめます。

ドウダンツツジ

ドウダンツツジは春に白いスズランのような小花を咲かせます。春の花、夏のグリーンの葉、秋の紅葉まで一年を通して美しい姿を楽しめる庭木です。

モッコウバラ

モッコウバラは中国原産の常緑低木、一季咲きのつるバラです。白かカスタードクリームのような淡い黄色の小ぶりな花を、枝の先に5~10輪くらい房のようにたわわに咲かせます。

バラ

バラはその豪華な美しさと芳香で花の女王ともいわれ、紀元前の昔から人々を魅了してきました。一重咲き種や八重咲き種、咲き方、花色、樹形も豊富です。4月~5月に香りの良い花を咲かせます。

ヤマブキ

山吹(ヤマブキ)は春に美しいオレンジ色に近い黄色の花を枝いっぱいに咲かせる落葉低木です。山吹色という色の名前はこの山吹(ヤマブキ)の花の色が由来です。

4月が旬の食材レシピ

たけのこ(筍)のおかか煮

材料

- アク抜き済みのたけのこ(筍) 500g程度

- みりん 大さじ2

- しょうゆ 大さじ3

- 鰹節(削り節) 10g程度

作り方

- たけのこ(筍)は穂先はくし型、根元の方は1cm程度の半月型に切る

- 鍋に切ったたけのこ(筍)、ひたひたの水、半分の量の鰹節(削り節)を入れて煮立てる

- 煮立ったらみりんを加えて5分程度煮る

- しょうゆを入れ、落し蓋をして水分が半分以下になるくらいまで煮詰める

- 火を止めて器に盛り、残りの鰹節(削り節)をかけたら出来上がり

鰹節とたけのこ(筍)を一緒に煮るだけでこんなにおいしい煮物ができるなんて!と感動してしまいます。ほっとする味の和食らしい和食です。

4月は始まりの季節。太陽は高く上り、風は暖かく、外出が楽しい季節です。春を身体中で感じて、心地の良い新しい生活をスタートさせましょう。

▼編集部のおすすめ